学校の様子

校外学習…3年生

校外学習…3年生

3年生は、総合的な学習の時間「ふるさと那珂川をじまんしよう」の学習で校外学習に出かけました。鷲子山上神社コースと藤田製陶所・ゆりがねの湯コースの2つに別れての見学です。

鷲子山上神社コースでは、神社についての説明を聞いたり、シンボル的存在の「フクロウ」を見学したり、お参りしたりしました。

今日は、「すす払い」が行われており、本校児童もすす払いに参加しました。その様子が、本日18:30からNHK総合テレビ「とちぎ630」で放映されますのでぜひご覧ください。

藤田製陶所では、焼き物のもととなる粘土を見せていただいたり、その土からできる焼き物もたくさん見せていただきました。また、土から焼き物に仕上がるまでの長い工程についても教えていただきました。

ゆりがねの湯では、温泉のもととなる源泉や、訪れるお客さんの様子、施設の様子などを見学しました。

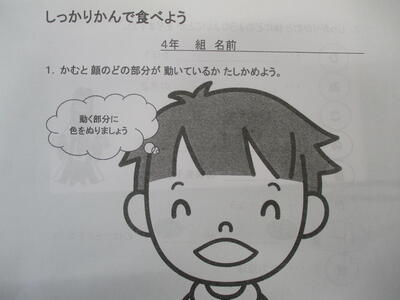

食育指導4年・・・しっかりかんで食べよう!

食育指導4年・・・しっかりかんで食べよう!

4年生の教室では、給食センターから栄養教諭の伊藤先生をお迎えして、食育指導を行いました。今日のテーマは「しっかりかんで食べよう」でした。かむことの大切さについて教えていただきました。

「かむ」という動きをするには、顔のたくさんの筋肉を使います。

昔、卑弥呼の時代には、一回の食事で、3990回噛んでいて、時間も51分かけていたといわれています。今はというと、620回、11分で、噛む回数も時間も少なくなっています。と言うのも、昔は食べ物は固い物が多く、たくさん噛まざるを得なかったということです。今は、軟らかい食べ物が多く、噛む必要がなくなってきています。しっかり噛むとどんないいことがあるのでしょう。

それは「ひ・み・こ・の・は・が・いー・ぜ」です。

ひ・・・肥満防止 み・・・味覚の発達 こ・・・言葉の発音はっきり の・・・脳の発達 は・・・歯の病気予防 が・・・がん予防 い・・・胃や腸の働き促進 ぜ・・・全力投球

よく噛むことの良さに気付いた子供たちは、これからの生活で工夫することについてグループで話し合いました。

噛む回数を決めて食べる、固いものを食べる、食べることに集中する、歯を丈夫にする・・・などなどよい意見がたくさん出ました。今日の学習を忘れずに、よく噛んで健康な体を作りましょう。

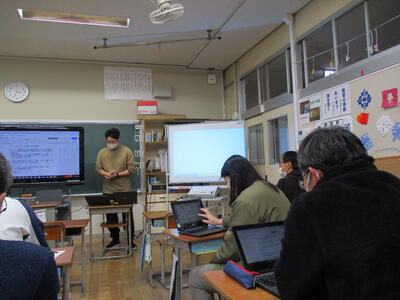

職員研修・・・ICT研修

職員研修・・・ICT研修

昨日の職員研修の時間には、本校の情報教育担当の先生やICT支援員さんを講師に迎え、タブレットPCの活用について研修を行いました。

まず、各学年の活用事例について紹介しました。図工作品をタブレットPCで写真撮影し、子供たち同士で鑑賞したり、記録として残したりできます。

次に、「Jamboard」を使った授業つくりや課題作成についても紹介がありました。先生方は、一つ一つの話に熱心に耳を傾けていました。

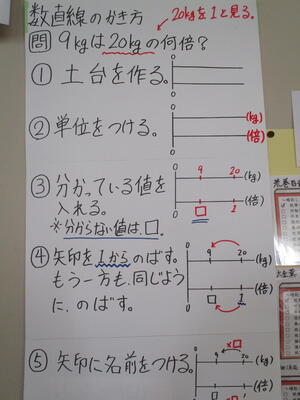

外国語活動・・・2年生

外国語活動・・・2年生

2年生の外国語活動、今日は「ブラックボックスにな~にがあるの?」の学習で、箱の中にかくれた物をみんなで当てるゲームです。箱の中身を見てヒントを出すグループと、ヒントから中身を当てるグループに分かれて英語でやりとりしました。

「白くて(white)、長くて(long)、丸いもの(circle)・・・?」というヒントから中身を考えます。

中身は・・・「トイレットペーパー」でした。

また、「黒くて(black)、足が8本(eight)、危険なものは(danger)・・・?」

中身は・・・「くも」でした。

こんなゲームを通して、子供たちは英語に親しみ理解を深めています。

気分を表す言葉もたくさん覚えました。

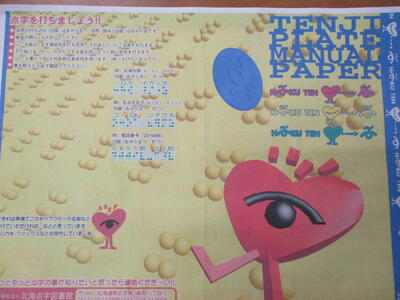

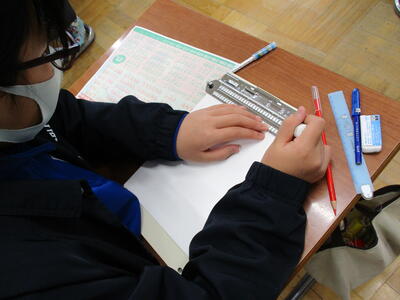

点字体験・・・4年生

点字体験・・・4年生

4年生は、総合的な学習の時間に、社会福祉協議会から講師の先生をお迎えして、「点字体験」を行いました。

人は、情報の80%を「視覚」から得ているそうです。点字は、手の「触覚」で情報を得るもので、6個の点の組み合わせで一文字を表します。

今日は、点字器と点筆を使って実際に点字を打ってみました。まずは学校名、自分の名前を点字で表してみましたが、なかなか難しく苦戦していました。

ボンドや缶、シャンプーのボトルなど身近な物にも点字は使われていることを知り、改めて福祉の大切さについて学びました。

人権教室

人権教室

馬頭小学校では、11月29日~12月10日までを「人権旬間」とし、人権を守ることの大切さについて指導しています。人権チェックシートの活用や人権作文の発表、人権教室等が行われます。

今日は、人権擁護委員の先生をお迎えし、「人権教室」を実施しました。

はじめに、「いじめ」に関する動画を視聴しました。時に、簡単に口にしてしまうことのある「死ね」「消えろ」という言葉の重さについて考えさせられる内容で、子供たちは真剣なまなざしで見ていました。

次に、「SNS」との上手な付き合い方について学ぶ動画を視聴しました。スマホは、生活の中で必要な道具ではありますが、それに支配されることなく、うまく付き合うことが大切であることを学びました。

人権擁護委員の先生からは、東京町田市で起きた「タブレットPC」によるいじめを受けて、タブレットやスマホなどの端末の正しい使い方について考えましょうということ、新型コロナウイルス感染症について感染した人への誹謗中傷をしないことについてお話をいただきました。また、毎日の生活の中で、思いやりの気持ちを持って生活することで相手の気持ちを想像することの大切さや、困った時に一人で悩まずに誰かに相談することの大切さについてもお話しいただきました。

だれもが気持ちよく生活するために、思いやりの気持ちを持って生活していきましょう。

親子活動・・・3年生

親子活動・・・3年生

3年生の親子活動は、理科実験教室「カラフルスライム・浮いたり沈んだり!浮沈子」を行いました。

でんじろう(?)先生のご指導のもと、ビーカーやスポイトを使い、液体のりと絵の具に魔法の水を混ぜてかき混ぜると・・・スライムができあがりました。これは、科学クラブでもてっぱんの実験ですね。

また、水を満タンに入れたペットボトルに、重りのついた魚の浮きを入れて、蓋をしてペットボトルを手で押して圧をかけると、あらあら不思議、魚が沈んでいきます。手を離せば、浮き上がります。

科学の不思議と面白さを味わうことができました。

親子活動・・・1年生

親子活動・・・1年生

1年生の親子活動は、あさがおのつるを利用した「クリスマスリース」作りを行いました。

夏の間、一生懸命水やりをしたあさがおは、新たに「クリスマスリース」に生まれ変わり、それぞれの家庭のクリスマスを彩ります。

素敵な作品ができあがりました。

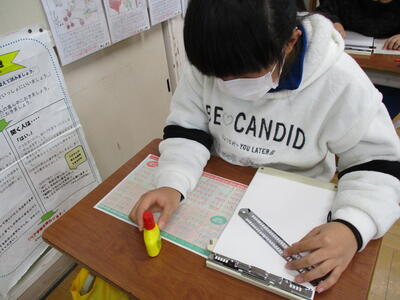

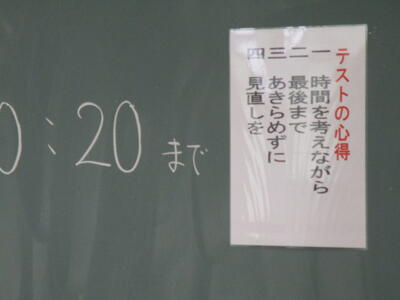

町一斉学力テスト

町一斉学力テスト

今日は、那珂川町の小学校一斉に学力テストを実施しました。今日に向けて、各学年ともに復習に取り組んできました。それぞれが持てる力を発揮して、よい結果につながることを期待します。

教室に掲げられた、「テストの心得」・・・まさにこの通り!最後まであきらめずに取り組んでくれたことでしょう。

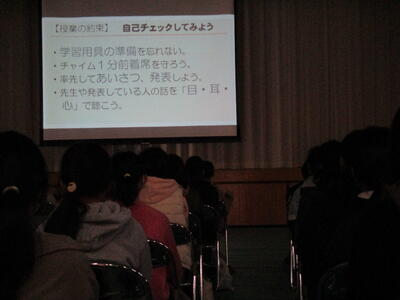

新入生説明会・・・馬頭中学校

新入生説明会・・・馬頭中学校

今日は、馬頭中学校で「新入生説明会」が行われ、6年生と保護者のみなさんが参加しました。中学校入学にあたっての準備や学校生活について説明がありました。

中学校では、教科担任制になることや定期テストが年に5回あること、朝練や部活等で毎日が忙しくなることなどなど、小学校とは生活が大きく変わります。また、学校には「生徒心得」があり、学校のルールを守り、だれもが安心して学校生活ができるようにしましょうというお話もありました。

その後は、実際に授業の様子を見学して回りました。中学校では、毎時間違う先生がやってきて授業を行います。その様子も見ることができました。

進学にあたって、少なからず不安を持っている児童もいるとは思いますが、少しずつ中学校に対しての理解が深まればと思います。

リコーダー教室

リコーダー教室

11月26日(金)、3年生・4年生を対象にリコーダー教室が行われました。

東京リコーダー協会講師の「佐藤 創先生」を講師に迎え、リコーダー演奏について教えていただきました。

昨年度は、感染症の影響で実施できませんでしたが、実際にプロの演奏を聴くことで、子供たちにリコーダーについての興味と正しい技術を身に付けてほしいとの思いから、今年はなんとか実施にこぎ着けました。

先生から、タンギングの仕方や指の動かし方などを丁寧に教えていただきました。

また、いろいろな種類のリコーダーを見せていただいたり、実際に演奏を聴かせていただいたりして子供たちの意欲も大いに喚起されました。

11/25 社会科見学、警察署!!

11/25 社会科見学、警察署!!

前回の消防署に続き、くらしを守るお仕事である警察署へ行って来ました。

パトカーに乗せてもらったり、質問に答えてもらったりと、たくさんの思い出ができました。もちろん、聞いたことをメモして、勉強もしっかりできました。

11/22 3年消防署見学

11/22 3年消防署見学

社会科で学習したことを生かし、那珂川消防署に見学に行ってきました。教科書やパソコンでは分からないことを実際に見たり、タンクやホースを背負って体感したりすることができました。

サイレンの秘密を教えてくれました。 思っていたよりも重い!!

普段は見られないところも説明してくれました。

朝会・・・飼育員会から

朝会・・・飼育員会から

今朝の朝会は、愛鳥飼育委員会からのお知らせでした。

愛鳥飼育委員会は、本校のアイドル、うさぎの「チョコ」とインコの・・・(見分けがつかず、名前は?)の世話をしてくれています。今日は、それぞれについて「3択クイズ」を行い、全児童に本校のアイドル達について理解してもらおうという発表でした。

Q.インコは何羽いるでしょうか?

A.4羽です。

Q.うさぎの数え方は?

A.1羽、2羽・・・ですね。これはほとんどの児童が知っていました。

Q.うさぎの「チョコ」の名前の由来は?

A.毛の色がチョコレート色なので「チョコ」になったと聞いています。

Q.「チョコ」の性格は?

A.おくびょうで人見知りです。人間が近づくと巣穴に隠れてしましまいます。なかなか姿を見せてくれないので、もし、見ることができたらその日はラッキーかも!

これからも大切に育てていきます。

授業参観&コミュニティ・スクール説明会

授業参観&コミュニティ・スクール説明会

本日、授業参観が行われました。感染症対策のため分散での実施となりましたが、たくさんの保護者の皆様に参観していただき、子供たちも大喜びでした。

1年生は、授業が始まる前からわくわくドキドキ、張り切って授業に取り組んでいました。

タブレットを使った授業もあちこちのクラスで行われていました。

つくし・たけのこのクラスでは、「秋祭り」をおうちの方たちと楽しんでいました。

また、授業と授業の間には、来年度より導入される「コミュニティ・スクール」についての説明会が行われました。あまり聞き慣れない言葉ですが、子供たちを学校と家庭と地域が一体となって育んでいこうという新しい取組です。PTAの皆様にもご理解いただき、ご協力をいただけますようお願いします。

たくさんの方々に参加いただき、ありがとうございました。

2年生 待ちに待った遠足!

2年生 待ちに待った遠足!

待ちに待った遠足の日!空も子供たちの気持ちを汲んでくれたのか、とてもいいお天気で、まさに遠足日和★

2年生48名は、宇都宮市の栃木県子ども総合科学館へ行ってきました。

今回の遠足のねらいは、3つ!

①公共施設の使い方を学ぶ

②グループの人たちと協力して見学したり、安全に遊んだりする

③きまりを守って楽しい遠足にする

到着後、入り口で記念写真を撮り、館内の見学や買い物などをしました。様々な科学を体験できる部屋があり、限られた時間の中でも、班のみんなで声を掛け合いながら、仲良く見学することができました。

お昼は、おうちの人に作ってもらった美味しいお弁当に舌鼓をうちながら、お気に入りのおやつも少々・・・

食後には、アスレチックで遊びました。

今回、班ごとに役割を決め、自分の係の仕事に責任をもち行動する姿、時間を意識しながら行動する姿、友達と声を掛け合いながら、仲良く行動する姿など、成長を感じられる場面がたくさんありました。この経験を次に生かしていけるよう、指導していきたいと思います。

保護者の皆様、遠足に際して、お弁当などの持ち物の御準備、大変ありがとうございました。

親子活動・・・6年生

親子活動・・・6年生

6年生の親子活動は「フォトフレーム作り」をしました。フレームに思い思いの飾りを付けて、世界に一つだけのフォトフレームが完成しました。6年間の一番の思い出の写真を飾ってください。

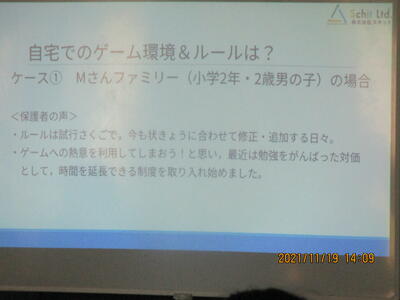

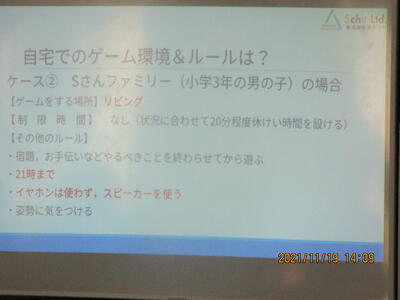

同時に親学習も行われました。本校のICT支援員の渡邉さんによる「情報モラルについて」のお話で、実際に子供たちのタブレットを使って学習しました。

子供たちの生活の中で、メディアは切り離すことはできませんが、その付き合い方については、各家庭において大きな課題になっているのではないでしょうか。メディアに関する知識や情報は、子供の方が上をいっている場合もあり、親がうまくコントロールすることが必要です。今日の学びを是非生かしてほしいと思います。

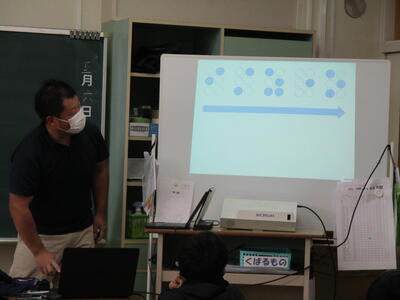

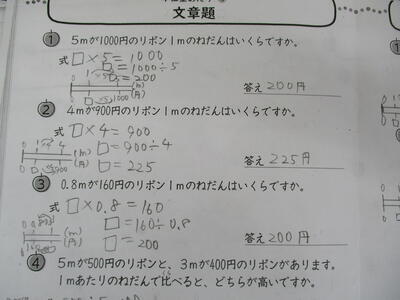

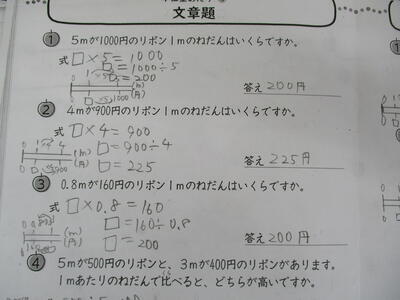

学力向上に向けて・・・数直線

学力向上に向けて・・・数直線

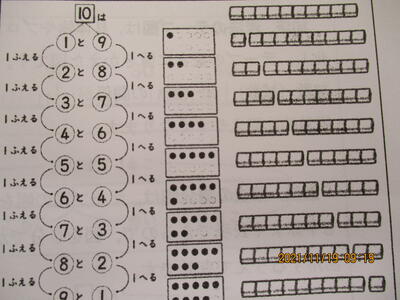

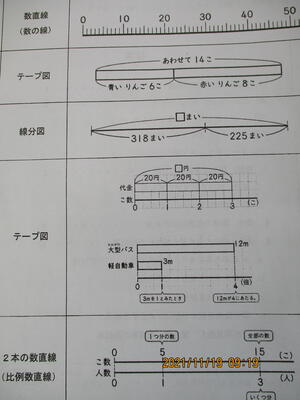

本校では、算数の授業において「テープ図・線分図・数直線」を活用して問題を考えることを重視して指導に当たっています。

数直線は決して難しいものではなく、低学年はブロックを並べることから始まります。ブロックから○を使った図になり、テープ図や数直線へと進んでいきます。

(教育出版 「線分図・数直線の指導の系統性」より)

「テープ図・線分図・数直線」は計算の方法を考えたり説明したりする道具として使えます。また、文章問題を図にすることで問題の意味がイメージしやすくなります。

特に5年生の「単位量あたりの大きさ」の学習では、これが描けるか描けないかで大きな差が出てきます。

本校の5年生の「単位量あたりの大きさ」学習プリントです。

問題を解くときには、式と数直線と答えの3点セットをそろえるよう指導しています。

初めはたどたどしかった数直線も、数をこなすうちに問題文の意味を捉えてすらすら描けるようになってきました。

マイ・チャレ実施中!

マイ・チャレ実施中!

11月17日~19日までの3日間、馬頭中学校の2年生3名が、「マイ・チャレンジ活動」で馬頭小学校に来校しています。昨日の全校児童集会では、青鬼役で大活躍でした。

今日は、校内の環境整備や授業の補助などを行いました。

小学生の子供たちは、大きなお兄さんお姉さんと勉強したり遊んだりできることがうれしくて、一緒に走ったり鬼ごっこをしたりして楽しんでいました。

中学生にとって、この経験が今後のキャリア形成に役立ってくれることを期待します。

全校児童集会・・・青鬼学校

全校児童集会・・・青鬼学校

今日は、全校児童集会が行われました。縦割り班のメンバーが、力を合わせて教室から脱出し、安全な場所へ避難する「青鬼学校~脱出ゲーム~」です。

まずは教室でクイズを解きます。そうすると、教室内に隠されているQRコードが見つかり、それをタブレットで読み取ります。タブレット上の問題をクリアしながら脱出に必要なアイテムや脱出コードを手に入れて、全ての班員が教室から安全な場所へ脱出するという設定です。

校舎内には、青鬼が潜んでおり、見つかると捕まってしまいます。マイチャレで来校中の中学生3名も鬼役でお手伝いしてくれました。

捕まると、図書室へ連れて行かれ、仲間の救出を待ちます。

うまく青鬼を避けながら、脱出に必要なアイテムを探したり、捕まった仲間を救いに行ったりと、様々なスリルを味わいながら、仲間と協力し合いゲームを楽しみました。

脱出アイテムの「お札」をゲットしたグループは、体育館へ向かって、ゴールです。

見事脱出できたグループは、7グループでした。6年生を中心に、楽しい時間をすごしました。

タブレットを駆使し、ゲームを進めていくという今時の「児童集会」、考えた企画委員はさすがです。