学校の様子

修学旅行⑩(2日目)

修学旅行のお知らせです。ホテルでの朝食の様子です。

修学旅行⑨(2日目)

おはようございます。修学旅行2日目となりました。お知らせをします。7時ころには朝食をとり、まもなく8時ころにはホテルを出発する予定です。全員元気にしています。

修学旅行⑧

修学旅行のお知らせです。一行は17:00ころ、宿泊地の「奥州秋保温泉 蘭亭」に到着しました。全員元気です。

この後、夕食、入浴、班長会議などしながら一日の疲れを癒し、明日への備えをします。就寝予定は21:30です。

修学旅行⑦

修学旅行のお知らせです。「仙台みやぎの杜水族館」で、イルカショーを観覧しました。全員元気に過ごしています。

修学旅行⑥

修学旅行のお知らせです。第一日目も午後になり、3つめの訪問地となりました。15:00頃、宮城県仙台市中心街の東側、仙台港に位置する「仙台うみの杜水族館」に到着しました。これから館内に入ります。全員元気に活動しています。今後の予定では、16:20に水族館を出発して、宿泊先に向かいます。

修学旅行⑤

修学旅行のお知らせです。12時40分ころ、宮城県仙台市の青葉城公園に到着し、昼食休憩となっています。おいしいお昼ごはんに、笑顔満開です。全員元気に活動しています。

最後に伊達政宗公の銅像の前で記念写真を撮りました。この後、「仙台うみの杜水族館」に向かいます。

修学旅行④

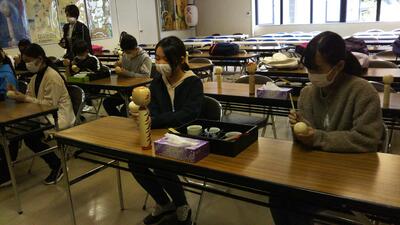

修学旅行のお知らせです。10時40分頃、宮城県蔵王町の「みやぎ蔵王こけし会館」で絵付け体験を行っています。素敵なこけしができそうですね。全員元気です。

体力つくりで50m走

6年生が修学旅行のため、ちょっと静かな学校です。

業間の体力つくりは、本日の最高学年である5年生が中心となって運動委員とともに50m走を行いました。3密対策のため5レーン設けられた走路で、50mのその先を目指して全力で走り抜けていました。後片付けも5年生の係の児童を中心に自ら行っていて感心しました。

活動の終わった児童は、リフレッシュした体で3時間目の授業に向かっていきました。

修学旅行③

修学旅行のお知らせです。午前9時55分頃、東北自動車道・国見サービスエリア(福島県の北部にあります)で休憩をしました。全員元気です。

修学旅行②

修学旅行のお知らせです。午前8時20分頃、東北自動車道・那須高原サービスエリアで休憩をしました。全員元気です。

修学旅行①

今日もこれから秋晴れになるのかなと予感させる、朝もやが気持ちの良い朝です。本日から2日間、6年生が修学旅行で、仙台、松島方面に出かけます。

集合時刻前から、保護者の皆さんに連れられた6年生が続々と集まってきました。欠席ゼロで全員そろって出かけられます。誰もが、わくわく感で顔が輝いて見えました。出発式では、校長先生、担任の先生からお話をいただいた後、全員で保護者の皆さんに「行ってきます」のあいさつを元気にして出発していきました。

これから始まる6年生の思い出でづくり。訪問地の天気予報も◎です。大いに楽しんできてください。

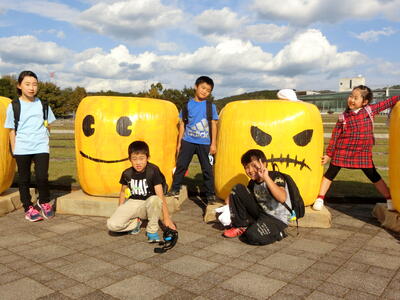

1,2,3年生が遠足に出かけました

本日は天気にも恵まれ、1~3年生は軽やかな足取りで登校してきました。

朝、昇降口で校長先生からのお話をいただき「行ってまいります」のあいさつをしてから2台のバスに分乗し出発しました。およそ40分バスに揺られて、目的地の「なかがわ水遊園」に到着しました。魚のおなかがみられるチューブの水槽、ヤマメなどの淡水魚などを観察し、プラバンづくりのワークショップで素敵な魚の小物もできました。館内を2~3周もするほど満喫することができました。行動が早かったおかげでお土産の購入、お弁当と子供たちが最も楽しみにしていた時間をたっぷりととることができました。暖かな日差しの下で日頃とはちがったゆっくりとした時のながれにひたっていました。さらに、広い園内で思いっきり遊んで、時がたつのを忘れるくらい楽しんでいました。

下校後は、お家に帰って楽しい思い出話を笑顔で話したことでしょう。1~3年生のみなさん、楽しい思い出ができましたね。

5年生のみなさん、2日間よろしくね

今日は天気に恵まれました。朝、1~3年生が「なかがわ水遊園」の遠足に元気に出かけていきました。

一方、留守番をしている5年生教室では朝の学習前に、先生から「明日は、特別な日ですが・・・」と投げかけがありました。「明日から2日間、修学旅行で6年生が留守にするので、みなさんは最高学年になりますね。」5年生は、清掃班長、国旗当番、放送当番など6年生が当たり前のように担ってくれている活動を口にして、2日間はその役を任されることに気づいていました。

5年生のみなさん、2日間の学校の支え役をよろしくお願いします。君たちなら立派にできますね。

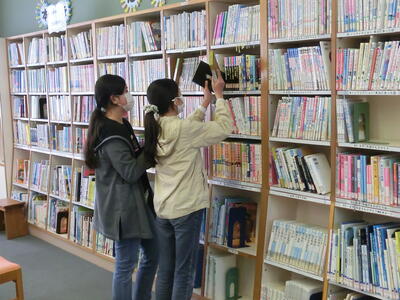

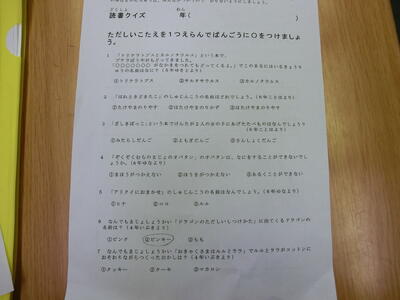

読書クイズに挑戦しています

読書の秋にちなんで、読書旬間を実施しています。

図書委員会では、委員の子供たちが考えた本に関するクイズ「読書クイズ」を行っています。図書室にある本の内容について、その題名を当てるという企画です。先週金曜日の業間には、全校生の半分以上の子供たちが図書室に集まってクイズに挑戦していました。今日も、本の借り換えと併せてクイズに挑戦する子がいました。挑戦した子には、委員会から素敵なプレゼントが用意されています。本好きな子供が増えていきますね。

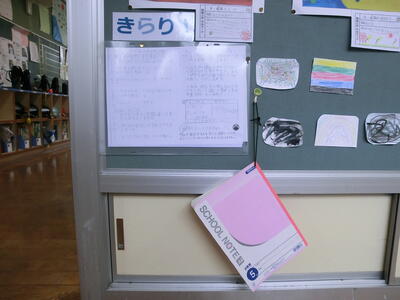

家庭学習のコーナー

本校のホームページをご覧いただき、ありがとうございます。

今年の重点的な取り組みについて、ホームページ内に特設コーナーを設けてあります。それが「家庭学習のコーナー」「コミュニティ・スクールのコーナー」「主体的・対話的で深い学びのコーナー」です。今回は、「家庭学習のコーナー」についてお知らせします。このコーナーには各学年の廊下に掲示してある、よい取り組みを保護者の皆様にもお伝えするコーナーです。画像はやや小さめですが、拡大してご覧いただければ内容も読み取れると思います。「めあての立て方」「ノートの取り方」「振り返りのやり方」「保護者の方のかかわり方」など参考になる点があります。

なお、校内では昨年度に取り組んだ「リレーノート」と併せて、コーナーでご紹介したものと同じものが掲示されています。来校された折、ぜひご覧ください。

↓ ↓ ↓ 特設コーナーはこのマークです ↓ ↓ ↓

教育実習が終わりました

10月の残りも少なくなりました。今日は雨の一日です。

10月の初めから始まった3週間にわたる教育実習が、本日最終日となりました。今年は、本校の卒業生のお二人(同級生です)が1,2年生とともに、先生になるための実習をしてきました。最終日は、全日実習という一日通しての担任を務めました。これまで、子供たちに寄り添い、ともに学び、ともに遊び・・・居て当たり前の雰囲気になってきたところです。でも、今日でお別れしなければなりません。子供たちは、一生懸命に考えて準備した「お別れの会」をしました。今日の雨は、お別れの涙のようですね。

【教育実習生からのメッセージ】

(1年生)元気で素直な皆さんといっしょに学ぶことができて楽しかったです。

(2年生)明るく元気なみなさんといっしょに生活することができてよかったです。

お二人とも、本当にお疲れさまでした。そして子供たちのために尽力してくださりありがとうございました。お二人に輝かしい将来が訪れますよう陰ながら応援していますよ。

就学時健康診断を行いました

令和2年度も折り返しをすぎ、徐々に令和3年度に向けた活動も動き始めつつあります。

今日の午後、来年度入学生と保護者の皆さんを対象に、「就学時健康診断」「説明会」を行いました。身体計測や健康診断、保護者のみなさんへの就学に向けての各種説明を行いました。入学予定の児童の皆さん、保護者の皆さん共に、初めての学校の雰囲気に緊張していたようです。途中、スクールカウンセラーの先生から次年度に向けて子供たちの気持ちを高める子育てのお話もいただき、アイスブレイクのアクティビティとともに、和気あいあいとした雰囲気の中で学び取ってくださっていました。

令和3年度入学生の皆さん、心よりお待ちしています。

1学年の学年PTA活動(親子活動)が行われました

先ほどの記事につづいて、1学年PTA活動の後半では、親子活動が行われました。

今回のテーマは「親子でハロウィーンものづくり」でした。紙粘土の置物や入れ物に親子で絵具を使って色付けをしました。親子で活動するっていいですね。手を携えて一緒に色を塗ったり、顔を寄せ合ってお話ししたりするほほえましい姿がみられました。教室に笑顔がいっぱいあふれていました。親子ふれあいは、親子のきずなや子供の心の安定の礎になります。ぜひ、家庭でも”いっしょに〇〇”を取り組んでいけたらと思います。

1学年の保護者の皆様、ありがとうございました。

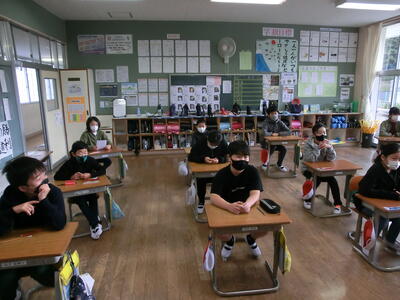

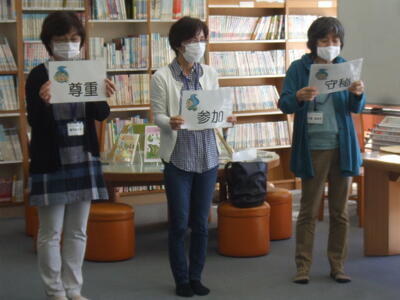

1学年の学年PTA活動(研修)が行われました

今日は、日差しがとても温かく気持ちよく感じました。

さて、今日の2,3時間目に第1学年の学年PTA活動が行われました。まず前半の研修の様子をお知らせします。

研修の講師には、町ボランティアのオピニオンリーダー「パレット」の皆さん3名と、町教育委員会生涯学習課の社会教育主事さんをお迎えしました。

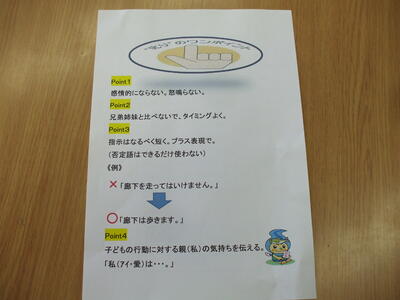

今回の研修テーマは「あなたならどんな言葉を選びますか?~叱りの極意~」でした。子供に向ける言葉は、言い方ひとつで、やる気を起こさせるか、失わせるかが大きく変わってきますね。参加の皆さんは、「怒る」では「怖い」「「命令」「否定されている」と感じ、「諭す(ほめながら)」では、「やる気になる」「受け入れられている」「安心する」と感じていましました。どんな子でも、よくなりたいという気持ちはもっているので、その気持ちを後押しする言葉かけが大切なことを学びました。

その後、我が子のよいところを発表し合いました。「気が利きます」「みんなを笑顔にします」「お料理作りを手伝ってくれます」「兄弟の面倒をよく見ます」「時間を見て勉強もがんばってます」・・・みなさんたくさんお子さんの良さを見取っています。どんどん褒め、認め伸ばしてあげたいですね。

参加者からは「なかなかない機会なのでよかったです。」「やってみようと思いました。」「気持ちがほっとしました。」などの意見が聞かれました。

なお、今回の研修は新型コロナウイルス感染症対策のため、間隔を開けたり間仕切りを立てたりしながら行いましたが、皆さんの気持ちがしっかり伝わり合っていました。オピニオンリーダーの皆さん、社会教育主事さんありがとうございました。

【お知らせ】ケーブルテレビで生活の様子が放送されます

10月6日に収録しました本校の子どもの生活の様子が、本日の夜からなかがわケーブルテレビさんで放送されます。

下記の番組で4分ほど、10月23日(金)まで毎日放送されます。どうぞご覧ください。

【放送】

番組名 ニュースなかがわタウン

日 時 令和2年10月20日(火)~23日(金)

19:30~

内 容 昼休み、給食、清掃の様子