日誌

今日の給食(11月9日)

塩ラーメン(中華麺・ラーメンスープ)牛乳 にらまんじゅう バンバンジーサラダ チーズドッグ

《ひとことメモ・・・バンバンジー》

日本でも、中華料理の定番メニューとして知られている バンバンジーは、蒸した鶏のむね肉やささみなどを使ってサラダ風に仕上げた料理です。シンプルな食材を使っているので、かけるタレによって味の印象が変わります。

「棒棒鶏」という棒の字が入った名前がついたのは、もともと中国で、蒸してかたくなった鶏肉を棒でたたいてやわらかくしていたからと言われています。

今日は、鶏のささみにもやしときゅうりを入れたバンバンジーサラダです。ごま風味のまろやかなドレッシングで味付けしました。

今日の給食(11月8日)

ごはん 牛乳・ミルメークコーヒー さんまみぞれ煮 かんぴょうサラダ 高野豆腐の豆乳汁

《ひとことメモ・・・さんま》

さんまは、初夏から秋にかけての太平洋側のものと、冬から春にかけての日本海側のものがありますが、漁獲量は太平洋側が圧倒的に多くなっています。

9月から10月に漁獲されるさんまは、脂肪の含有量が多く、秋の味覚の代表と言われています。冷凍のさんまは、この時期にとれたものを使用しているので、味も脂ののりも良いものになります。

さんま料理は、焼く、煮る、揚げる、汁もの、炊き込みごはん、刺身などいろいろあります。

今日は、大根おろしのたれで煮た さんまのみぞれ煮です。

栃木県中学校駅伝競走大会

11月6日(土)、那須のが原公園周回コースにおいて栃木県中学校駅伝競走大会が行われ、本校の男子チームが出場しました。

暑すぎるくらいのコンディションでしたが、選手たちは全力で走りきることができました。

駅伝部の生徒の皆さん、お疲れ様でした。

PTA奉仕作業

11月6日(土)、PTA奉仕作業を行いました。

新型コロナウイルス感染症の影響で今年度初の奉仕作業となりましたが、多くの保護者の皆様の御協力により、校庭の除草、花壇の整備、側溝の砂取りなどが実施できました。

保護者の皆様には早朝より御協力をいただき、ありがとうございました。

今日の給食(11月5日)

ごはん のり佃煮 牛乳 切り干し大根のごまマヨ和え すき焼き風煮

《ひとことメモ・・・すきやき》

すき焼きは、薄くスライスした肉や野菜などを浅い鉄鍋で焼いたり煮たりして調理する日本料理です。割下と呼ばれる しょうゆや砂糖、酒、みりんなどを合わせた調味料で味付けします。

地域によってすき焼きの作り方に違いがあり、使用する材料も もやしを入れたり、じゃがいもを入れたりさまざまです。関東のすき焼きは、明治時代に流行した牛鍋がベースといわれ、割下の中で肉や野菜などの材料を煮て作ります。

今日は、給食用にアレンジしたすき焼き風の煮物です。

学力向上に向けて④(コミュニケーションタイム)

今日の朝の時間は、コミュニケーションタイムでした。

今日のテーマは「クラスの合唱をさらによくするためには」。生徒は皆、自分の考えをまとめ、分かりやすく伝えるように努めていました。

1年生総合的な学習の時間(砂鉄採集)

1年生は総合的な学習の時間で、古代の那珂川町の産業について学んでいます。その学習の一つとして「砂鉄採集」を行いました。

那須烏山市の那珂川河畔の砂地から磁石を使って砂鉄を採集しました。一度にたくさんの砂鉄が磁石について、生徒たちは驚いていました。

この砂鉄は今後、たたら製鉄の材料として使われます。

今日の給食(11月4日)

黒パン 牛乳 白身魚フライ・中濃ソース 花野菜サラダ 大豆入りミネストローネ

《ひとことメモ・・・セロリ》

セロリは、ヨーロッパから地中海沿岸が原産といわれています。

古代ローマ・ギリシャでは、食用としてではなく整腸剤や香料として利用されていました。食用になったのは17世紀になってからです。

日本では、セロリの茎や葉をサラダや漬物、佃煮にして食べたり、料理の風味づけなどにしたりします。独特の香りは好き嫌いが分かれますが、香り成分には心を落ち着かせる働きがあるといわれています。

今日は、ミネストローネにセロリを使いました。

修学旅行㉙

まもなく学校に到着します。バスの中で解散式を実施して、健康チェックが終わり次第、解散となります。生徒たちの表情に満足感が漂っています。

修学旅行㉘

ハイランドパークを出発しました。3日間の旅行もいよいよ最後となりました。名残惜しく現地を出ました。

修学旅行㉗

出発の時間が近づくにつれ、お土産タイムになってきたようです。2000円分の地域クーポンを上手に利用して買い物を楽しんでいます。

修学旅行㉖

残り1時間半、悔いがないようみんな最高の笑顔で楽しんでいます。

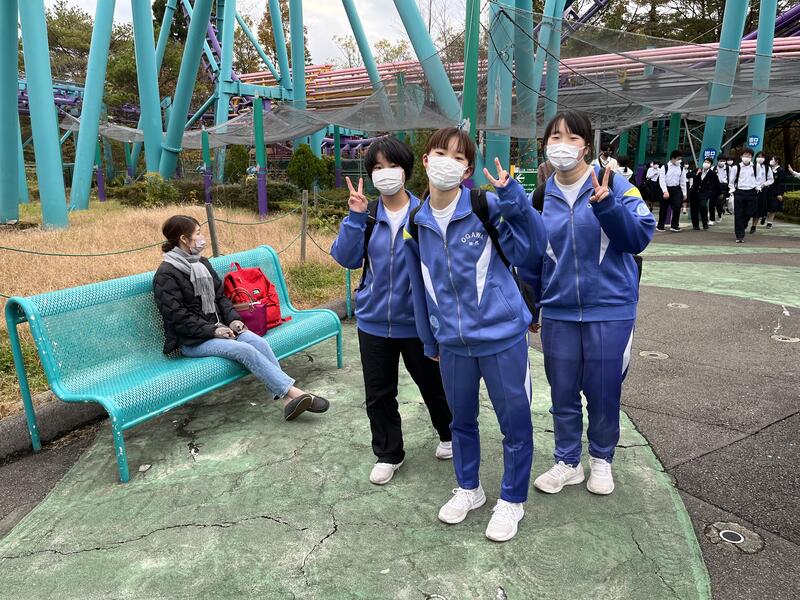

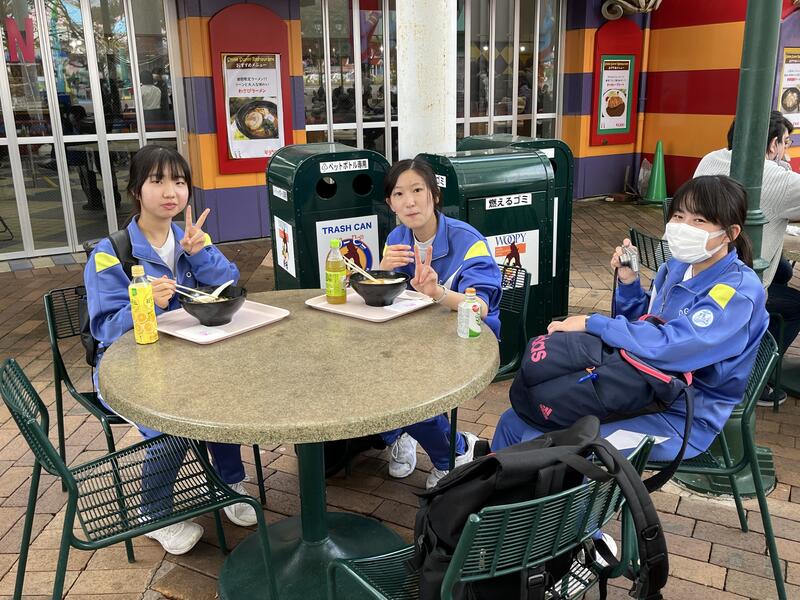

修学旅行㉕

園内の食事はそれぞれに自由に食べています。食べている時の表情はみんな幸せそうですね。

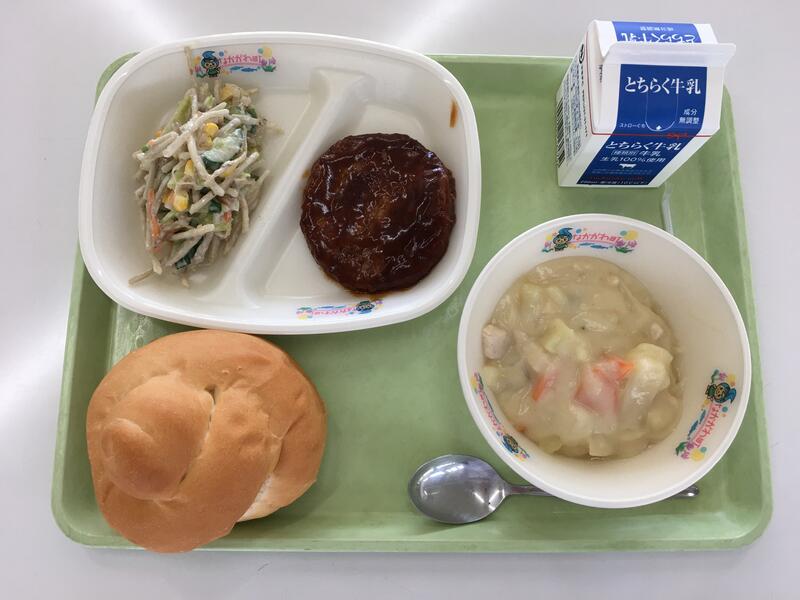

今日の給食(11月2日)

セルフバーガー(丸パン・バーガーパティ) 牛乳 野菜サラダ クリームシチュー

《ひとことメモ・・・シチュー》

シチューとは、肉や野菜をスープで長時間火にかける煮込み料理のことをさします。

紀元前500年頃の西ヨーロッパ地域で、木から吊した大きな鍋にさまざまな食材を入れ、長時間火にかけてから食べる料理があったという記録が残されており、これがシチューのはじまりとされています。

日本へは、今から150年ほど前に伝わりましたが、とろみのあるクリームシチューは、日本独自の料理と言われています。クリームシチューには牛乳や生クリームを使用しますが、今日は、豆乳を入れて作りました。

修学旅行㉔

いろいろなアトラクションを楽しんでいます。班内でも絶叫マシンにアタックすること役と見守る役もあるようですが。そろそろ昼食をどこでとるか探す班も出てきています。

修学旅行㉓

ハイランドパークでの班別行動を開始しました。昨年は職場体験を兼ねての来園でしたが、今年は思いっきり楽しめそうです。みんな雄叫びをあげて動き出しました。園内は朝から小中学生の団体で賑わってます。

修学旅行㉒

那須ハイランドパークに向けてホテルを出発しました。生徒一人ひとりが規律ある行動を実践してるため、すべて時間通りに行動できています。ホテルでは最高の思い出ができました。お天気も良さそうです。

修学旅行㉑

最終日がスタートしました。6時の起床から7時の朝食までのわずかな時間にも仲間との交流が楽しくて仕方ない様子です。今朝は洋食です。とても美味しく頂いています。今日もみんな元気です。

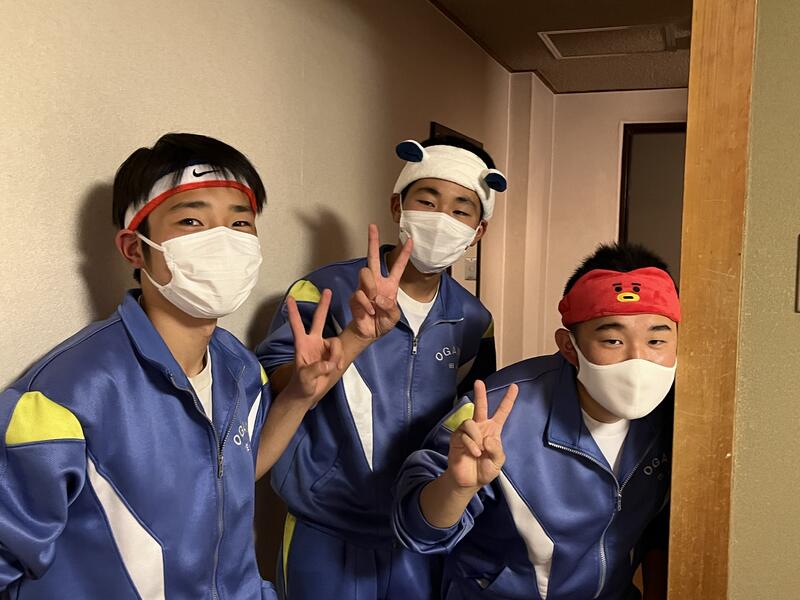

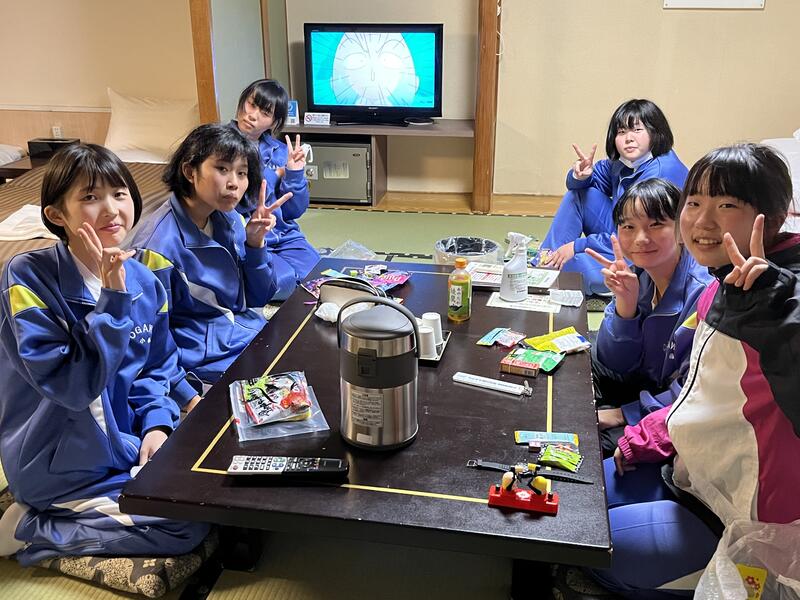

修学旅行⑳

夕食後、温泉に入り消灯までそれぞれ思い思いのホテルライフを満喫しています。修学旅行最後の夜、とても楽しい時間を過ごしています。みんな元気です。

修学旅行⑲

今夜の夕食もご馳走です。昼のバイキングをたくさん食べた生徒たちですが、もうお腹はペコペコのようです。何杯もご飯をおかわりして食べました。

合唱練習

すずかけ祭の合唱コンクールに向けて、今日から放課後の練習が始まりました。

練習時間はわずかですが、よりよい合唱にしようと熱心に練習していました。

すずかけ祭は、11月19日(金)に行われます。

修学旅行⑱

ホテルに到着しました。豪華施設に生徒は大感激です。

修学旅行⑰

江戸村を予定通り出発しました。後半は美味しいものを食べたりお土産を買ったりと楽しい時間を過ごしてバスに乗車しました。18時前には那須のホテルに着く予定です。

修学旅行⑯

江戸村では、タイムスリップした空間で様々な体験活動や見学をしています。みんな楽しそうです。

修学旅行⑮

日光江戸村に到着しました。これから4時半まで班別行動です。みんな元気に出陣しました。

今日の給食(11月1日)

ごはん 牛乳 いわしおかか煮 ほうれん草サラダ どさんこ汁

《ひとことメモ・・・しんまい》

秋になり収穫されるお米を新米と呼んでいます。新米と表示できるのは、収穫した年の12月31日までに精米、包装されたお米です。新米として味わえる期間は限られているため、今が旬の食材と言えます。

日本では、新米のような「初物」は縁起物として古くから親しまれてきました。新しい命がみなぎるものとして、「初物を食べると寿命が延びる」「初物は東を向いて笑いながら食べると福を呼ぶ」といった言い伝えもあります。

給食でも、もうすぐ新米が食べられるようになります。新米も那珂川町産のコシヒカリを使用します。

修学旅行⑭

昼食は、ワールドスクエア内のレストランで貸切バイキングです。生徒たちは好きなものを好きなだけ食べて大満足です。

修学旅行⑬

東武ワールドスクエアで世界旅行を体験しています。ここでは班ごとにフォトコンテストに出品する作品を撮影しながら見学しています。どんな傑作が誕生するか楽しみです。

修学旅行⑫

ホテルを、出発しました。2日目の行程がスタートしました。東武ワールドスクエアに向かいます。

修学旅行⑪

2日目の朝を迎えました。睡眠不足が心配されましたが、健康観察や検温の結果、みんな異常ありません。今朝の地震にちょっとびっくりしましたが、元気に過ごしています。

修学旅行⑩

夕食を済まし、ホテルでくつろいでいます。夕食は感染症対策のため、距離を取った上での黙食ですが、みんな美味しく頂きました。この後、温泉に入って午後10時消灯となります。明日のため、疲れをとってゆっくり休んでほしいと思います。

修学旅行⑨

ホテルに到着しました。道路の渋滞で予定よりやや遅れましたが、全員無事に入室しました。みんな元気です。

修学旅行⑧

二社一寺を見学しました。堂者引きさんの案内で、綺麗に紅葉した山をバックにあらためて日光の建築美に感動したようです。

修学旅行⑦

華厳の滝に来ました。何と半数以上の生徒は、初めてこの滝を見たそうです。あらためて、日本を代表する観光地「日光」を実感ました。

修学旅行⑥

中禅寺湖畔のレストランで昼食です。みんなで食べるランチは最高です。

修学旅行⑤

遊覧船に乗船しました。船上から見える紅葉がとても綺麗です。ハイキングの疲れも吹き飛びました。

修学旅行④

戦場ヶ原ハイキングです。湯滝から赤沼茶屋までの予定でしたが、さすがに3年生です。時間に余裕があり、竜頭の滝を経て船着場まで足を延ばしました。

修学旅行③

修学旅行②

いろは坂を走行しています。紅葉が素晴らしくみんな車窓からの景色を堪能しています。

修学旅行①

本日、3年生が修学旅行に出発しました。

新型コロナウィルス感染症の影響で二度の延期がありましたが、無事に出発することができました。3年生にとってきっと最高の思い出となる旅行になるでしょう。

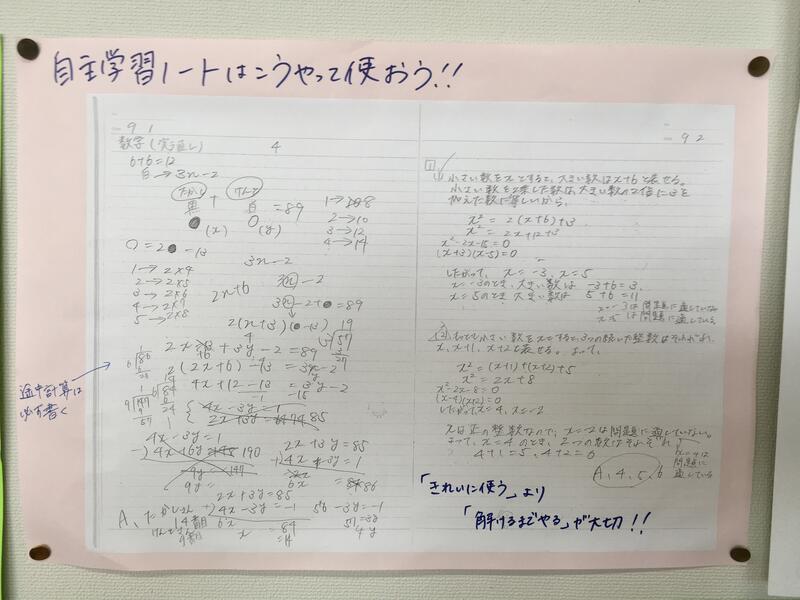

学力向上に向けて③(自主学習)

本校では、生徒に自主学習を奨励しています。

自主学習には、①家庭学習の習慣が身につく、②漢字・英単語・計算等を繰り返し練習することで基礎学力が身につく、③自分で課題を決めて取り組むことで自主性が身につく等の効果があります。

模範的な学習は教室に掲示して紹介している学級もあります。

今日の給食(10月29日)

ごはん 牛乳 ポークカレー ビーンズサラダ アセロラゼリー

《ひとことメモ・・・えだまめとだいず》

枝豆は若い時期、未熟豆の時期に収穫する豆のことで、花が咲いた後30日から40日ほどで収穫できます。この時期に収穫せずに、その後1か月ほど経ってから収穫したものが大豆です。作物としては、未熟豆としても実が大きく、おいしく食べられるものを枝豆専用の品種として栽培し、大豆用とは別に作られています。

大豆は、「畑の肉」と言われるようにたんぱく質が豊富です。枝豆は、たんぱく質は少ないですが、ビタミンCやカリウムが多く含まれています。

今日は、枝豆と大豆を使ったビーンズサラダにしました。

卒業アルバム写真撮影

今日は、卒業アルバムの集合写真の撮影を行いました。

温かな日和で楽しそうに撮影が進みました。

今日の給食(10月28日)

丸パン 牛乳 鮭チーズフライ・タルタルソース こんにゃくサラダ 焼きそば

《ひとことメモ・・・タルタルソース》

タルタルソースは、マヨネーズをベースに、玉ねぎやパセリなどの香味野菜、ピクルス、ゆで卵などをみじん切りにして混ぜ合わせたソースです。タルタルステーキやタルタル風など、生の食材を細かく切って調理したものを全般にタルタルと呼んでいます。

この「タルタル」は、タタール族が語源とされ、生肉と香味野菜を細かく刻んで食べていたものがヨーロッパに伝わり、タルタルステーキとして広まったと言われています。

今日は、マヨネーズ風味のタルタルソースです。丸パンに鮭フライをはさみ、タルタルソースをかけて食べてください。

地区駅伝競走大会

地区駅伝競走大会が高根沢町民広場周辺コースを会場に開かれました。1日延期での開催となりました。

女子が10時に、男子は11時30分にスタートしました。

生徒たちはこれまで、それぞれの目標を掲げ、毎日きつい練習を続けてきました。今日はその集大成としてベストの走りを見せてくれました。また、選手になれなかった生徒たちも、自分の役割を自覚し選手のサポートや応援を懸命に行いました。

駅伝部の生徒の皆さん、お疲れ様でした。

今日の給食(10月27日)

麦ごはん 牛乳 肉しゅうまい 生揚げ味噌いため 春雨スープ

《ひとことメモ・・・しゅうまい》

しゅうまいは、刻んだ肉に玉ねぎや調味料を混ぜた具を皮で包み、蒸しあげた中華料理です。蒸し調理のほかに、油で揚げたり、餃子のように焼いたりして食べることもあります。中国では広く食べられており、地方ごとに特色のあるしゅうまいがあります。

日本では豚肉を使ったしゅうまいが一般的ですが、本場中国ではエビやアワビなど、魚介類を使ったしゅうまいもあり、豚肉のしゅうまいの上に、エビが乗っているものが定番です。食事としてはもちろん、軽食としても食べられています。

今日のしゅうまいは、オーブンで焼いた 焼きしゅうまいです。

学力向上に向けて②(ティーム・ティーチング)

数学では、2人の教員で授業を担当するティーム・ティーチング(T.T)を行っています。

T.Tを行うことで、生徒のつまずきを早期に発見でき、一人ひとりの実態に合わせた指導ができます。

今日の給食(10月26日)

食パン フルーツクリーム 牛乳 トマトグラタン ミートボールスープ

《ひとことメモ・・・ホイップクリーム》

ホイップクリームは、泡立て器やハンドミキサーを用いて空気を多く含ませ、軽くなるまで泡立てたクリームです。

ホイップクリームに甘味やバニラの香りを加えたものをシャンテリークリームと呼び、泡立てただけのホイップクリームと区別することもあります。

今日は、ホイップクリームに くだものを混ぜたフルーツクリームです。食パンにフルーツクリームを挟んだフルーツクリームサンドは、フルーツの酸味と食感、パンの塩味と、クリームの甘味がバランスよく調和した日本発祥のサンドイッチです。

教育相談

今週は教育相談週間です。

生徒一人ひとりと教師が話し合い、問題点や解決策を見いだすことで、よりよい学校生活を送れるようにすることがねらいです。

楽しそうな笑い声が聞こえることもありました。

今日の給食(10月25日)

セルフ焼き肉丼(ごはん・焼き肉丼の具) 牛乳 わかめのナムル ワンタンスープ

《ひとことメモ・・・ワンタン》

ワンタンは、中国南部の有名な点心のひとつです。点心とは、中華料理の軽食のことをさしています。ワンタンを正式には「フントゥン」と言い、日本のうどんの原型とも言われています。

ワンタンの皮は、小麦粉に水、塩を加えてしっかりこね、ごく薄く伸ばして四角に切って作ります。この皮で細かく刻んだ肉や魚介類、野菜などを混ぜた具を包み、一度ゆでてから料理に使います。

今日は、豚肉入りのワンタンをスープに入れました。