学校の様子

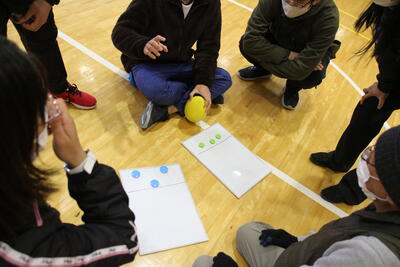

フラッグフットボール研修会

フラッグフットボール研修会

先日お知らせしました、体育の新種目「フラッグフットボール」、先生方も初めて指導する種目です。昨日、放課後の体育館では、有志の先生方が集まって、「フラッグフットボール」の研修会を行いました。

まずは、体育主任の説明を受け、タブレットPCの動画を見て「フラッグフットボール」の競技内容について学びました。

ルールは子供向けに優しくしているとはいえ、起源となっているアメリカンフットボールはあまり馴染みがないので、ルールを理解したり、作戦を立てたり・・・大人でも意外に頭を使いました。

相手を攻略するために、作戦会議は必須です。ここで、子供たち同士のコミュニケーション能力が大切になります。

動いて、考え、また動いて、また考える・・・なかなか奥の深いスポーツです。

音の正体は?

音の正体は?

3年生の理科で、「音のせいしつ」についての学習しています。音は、どうやって出たり伝わったりしているのでしょうか。音の正体は何でしょうか。

今日は、音楽室にある楽器を使って音を出してみました。音が出ているとき、楽器はどんな様子なのでしょう。普段は気にせずにやり過ごしていますが、理科の目線で見てみると面白いことがたくさん見えてきました。子供たちは、真剣に取り組んでいました。

「響いている、震えている、ブルブルしている」などなど、音の正体に気付いてきたました。

この後、糸電話を作り、音の伝わり方について学びます。中学校につながる大切な学習です。

フラッグ・フットボール

フラッグ・フットボール

体育では、今までになかった様々な新しいスポーツが授業に取り入れられています。中学年では、「タグラグビー」が盛んに行われていますが、高学年では、今、「フラッグ・フットボール」というスポーツが行われています。

アメリカンフットボールを起源にしたスポーツで、タックルの代わりに腰につけたフラッグをとることで相手の動きを止めたり、ボールを奪ったりする競技です。

まずは、フラッグを使った「しっぽとりゲーム」から練習が始まりました。

今後、ルールを覚えたり、様々な作戦を立てたりして、競技が面白くなっていきます。

車いす体験・・・4年生

車いす体験・・・4年生

4年生は、町社会福祉協議会職員の皆さんの協力をいただき、「車いす体験」を行いました。

総合的な学習の時間の福祉を学ぶ体験学習の一つで、障害のある人の立場を理解し、支援の方法や基本的な操作、ルールなどについて学びました。感染症が心配されるところですが、対策を十分にとり実施しました。

初めて車いすに乗った児童もたくさんいて、思っていたより操作が難しく、始めは悪戦苦闘していましたが、あっという間に乗りこなしていました。

2人組で、介助の練習もしました。スロープや段差を乗り越える時には、危険も伴うので、説明をしっかりと聞いて慎重に取り組んでいました。貴重な体験ができました。

動画もアップしますのでご覧ください。

校内読書感想画コンクール

校内読書感想画コンクール

読書旬間のイベントの一つ、「校内読書感想画コンクール」の結果が発表されました。

最優秀賞は「こびとのくつや」の感想画が選ばれました。色使いも力強く、構図も素晴らしいです。どんな本なのかとても気になりますね。

その他、優秀賞、優良賞についても図書室に掲示されています。

たくさんの本に親しんで、心の栄養を十分に補給できたことでしょう。

タブレットを使って・・・

タブレットを使って・・・

新型コロナウイルス感染症の拡大を受けて、学校では音楽や体育の授業内容が制限されています。音楽では、元気に歌を歌うことやリコーダー、鍵盤ハーモニカの演奏などは今のところできません。

2年生の音楽では、鍵盤ハーモニカを演奏する代わりに、タブレットPCを使ってキーボード演奏をしています。タッチや呼吸など鍵盤ハーモニカのようにはいかないまでも、簡単な曲の演奏練習には十分です。

手慣れた様子でタブレットPCを立ち上げ、熱心に練習に取り組んでいました。

子供たちは今できることをがんばっています。

きれいにな~れ!

きれいにな~れ!

各クラスの窓辺には、パンジーの鉢植えが並んでいます。子供たちが、水をあげたり枯れ花を摘んだりして、お世話をしています。この花は、今月末に6年生が町内のお世話になった方々へ感謝の気持ちを込めてプレゼントする花です。

「きれいにな~れ!」

馬頭小学校リクエスト献立

馬頭小学校リクエスト献立

今日の給食は、馬頭小学校のリクエスト献立でした。

メニューは、「シュガー揚げパン、イタリアンサラダ、ミートボールスープ、レモンゼリー、牛乳」です。「揚げパン」は、いつの時代でも人気メニューの一つです。他も子供たちの大好きなものばかりです。残さず食べましょう。

児童集会・・・表彰・体育委員会

児童集会・・・表彰・体育委員会

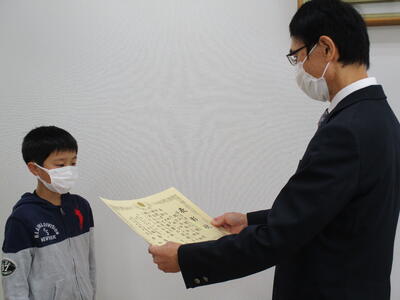

本日の児童集会は、表彰と体育委員会からのお知らせでした。

表彰は、新体力テストでS級に輝いた児童と書写書道展の県展で入賞した児童へ賞状が伝達されました。

新体力テストS級については本校で3名しかいません。コロナ下で体力の低下が問題視されている中、たいへん素晴らしい結果でした。

続いて体育員会の発表です。

毎朝の50㍍走について、「なぜ毎朝走るのでしょう?」と言う質問・・・答えは

全て正解です。朝50㍍走を走ることで、よいことがたくさんあります。

では、毎日どれくらいの人が50㍍走に取り組んでいるでしょうという質問・・・答えは

延べ人数で250人ということです。一人で、10本走る児童もいます。3学期は、記録測定も行われる予定です。自己記録更新を目指してがんばってください。

春のかおり

春のかおり

職員室前の梅の花、近くに寄ると梅の甘い香りが漂ってきます。

「春のかおり」・・・春はそこまで!

全国学校給食週間

全国学校給食週間

1/24~1/30の一週間は、「全国学校給食週間」です。明治22年、山形県の大督寺というお寺に開校された学校で、貧しい子供たちのために食事を提供したことが始まりとされています。

那珂川町の給食センターでは、この期間「地産地消献立」を提供しています。栃木県産の食材や那珂川町産の食材を使ったメニューが工夫されています。昨日は、那珂川町の「ホンモロコ」が食材として使われました。子供が食べやすいようにのり塩味の唐揚げで提供されました。

今日の給食も、県産食材をふんだんに使った献立でした。

「県産小麦アップルパン、チキンナゲット、ジャ-マンポテト、白菜クリームスープ、牛乳」です。

おいしくいただきました。

なわとび週間

なわとび週間

臨時休校が明けて、また元気な子供たちの声が学校に響き渡りました。やっぱり学校は校でないと。

今週は、教育相談週間にあわせてなわとび週間が実施されます。いつもより長い業間に縦割り班で集合し、班長を中心になわとびの練習を行います。初日の今日は・・・

がんばって練習する低学年を応援する高学年の様子、とても微笑ましいです。臨時休校中にも課題として出されていた「なわとび」です。練習の成果はいかに・・・

オンライン授業

オンライン授業

1月24日と25日は、臨時休校になりました。

子供たちは各家庭でタブレットPCを使ったオンライン授業を行いました。学習の保障に加え、子供たちと先生がつながることを目的として実施しました。各教室からは、朝の健康観察から子供たちと先生とが元気にやりとりをする声が聞こえてきました。

教室からの健康観察の様子です。

タブレットPCを通しての授業の様子です。背面黒板や小黒板などを工夫して使っていました。

ティームティーチングも実施しました。

しっかり学習に取り組むことができましたか?

読書旬間

読書旬間

1月12日(水)より、校内読書旬間が行われています。図書委員会を中心に様々な催しが企画されており、子供たちに読書の楽しさを紹介しています。

毎年楽しみにしている「読書郵便」、今年も実施します。お友達に素敵な本を紹介しましょう。

「図書委員おすすめの本」は、図書室に掲示してあります。人気本なので貸し出し中のものは、少し待ってください。

図書委員お手製の「しおりのプレゼント」。しおりは、本にはさんで使いましょう。

感染症予防のため、「読み聞かせ」は残念ながら中止となりました。

業間や昼休みには、友達と誘い合ってたくさんの子供たちが図書室を訪れています。図書委員の児童も張り切って活動しています。

「本は心の栄養」です。一冊でも多くの本に出合い、心を豊かにしましょう。

指一本で学習!

指一本で学習!

今週は、放課後のオンライン学習が各学年で行われています。子供たちは、楽しみにタブレットPCを持ち帰っていますが、家庭学習にしっかり取り組めているでしょうか。教科書とノートと黒板を使った授業はもちろん大切であり、授業の基本ではありますが、現代の子供たちにとってICT機器は、とても身近な道具として定着しており、学校でも新しい学習ツールとなっています。今後もその活用の幅が広がっていくものと思います。

さて、今日、たけのこ1組の教室をのぞいてみると、とても楽しそうにタブレットPCで学習を進めていました。

1年生は、買い物ゲームでお金の計算を、2年生は、たし算やかけ算の計算練習をしていました。鉛筆もノートもなく、指一本で問題に取り組んでいました。

とても集中して、飽きることなく取り組んでいました。操作についても、先生から基本的な部分を教えてもらったら、後は、自分の力でどんどん進めていました。

「指一本で学習!」・・・時代は変わりつつあります。

元気いっぱい!

元気いっぱい!

寒さにも負けず、感染症にも負けず、子供たちは元気いっぱい活動しています。

常時、マスクを着用しながらの生活ですが、学習も運動もできることに一生懸命取り組んでいます。

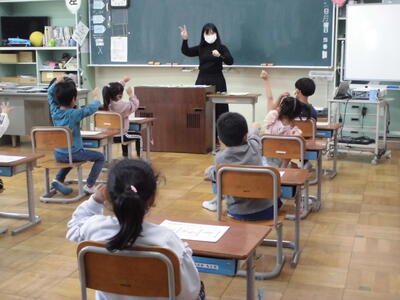

元気いっぱい1年生、正しい姿勢で話が聞けています。

業間は、外に出てリフレッシュ!マスクは外せませんが、ボール遊びや追いかけっこ、遊具遊びを楽みます。

もちろん給食は、黙食です。

マスク無しの元気な笑顔が早く見たいです。

職員室の窓から

職員室の窓から

今朝の校庭はうっすら雪景色でした。

その後、朝日が登ってきました。この時期、職員室から見える朝の幻想的な光景です。

春はそこまで・・・

春はそこまで・・・

まだまだ寒い日々が続きますが、体育館前の「寒紅梅」が1輪、2輪と咲き始めました。本校では、一番に春を告げる花として、毎年開花を楽しみにしています。

今年は、例年になく寒い冬となりましたが、春はそこまで来ています。

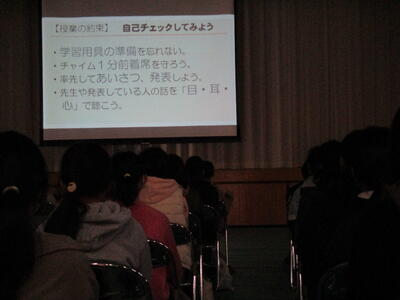

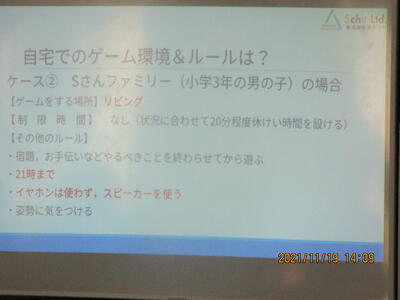

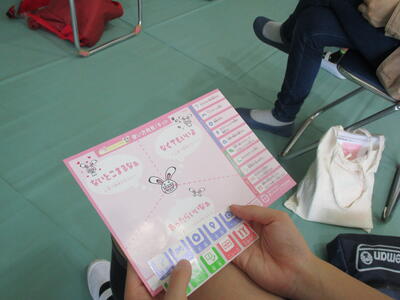

学校保健委員会

学校保健委員会

昨日、「学校保健委員会」が行われました。本来ならば、保護者の皆様にもご参加いただき、児童と共にお話を聞いていただきたかったのですが、感染症拡大予防のため、オンラインでの開催に変更させていただきました。

今回は、「東洋羽毛」から上級睡眠健康指導士の方を講師に迎え、「学力やスマホ・ゲームと睡眠の関係について」というテーマでお話しいただきました。睡眠は脳をつくり、脳を育て、脳を守ることやスマホやゲームが睡眠や学力、視力などに悪影響を及ぼすことなどについて説明していただきました。

子供たちは、自分の生活と結びつけながら真剣に聞いていました。感想でも、これから気を付けたいことがたくさん書かれていました。

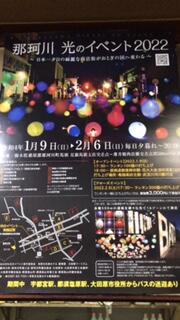

那珂川町 光のイベント 竹灯の展示

那珂川町 光のイベント 竹灯の展示

1月9日(日)から、「那珂川 光のイベント2022」が開催されています。オープニングイベントでは、ランタンの打ち上げや花火大会なども行われました。

先日もお知らせしましたが、このイベントに4年生が作成した「竹灯」が展示されています。2月6日(日)まで毎日、夕暮れから午後8時00分まで、美しい灯りがともされ「光のイベント」に彩りを添えています。

感染症の不安もありなかなか外出も難しい状況にありますが、まだまだ期間はありますので、ぜひ子供たちの作品と光のイベントを鑑賞ください。

第3学期始業式

第3学期始業式

明けましておめでとうございます。本年もよろしくお願いします。新しい年になり、子供たちは新たな気持ちで登校してきました。

今日の始業式の様子です。今回も、オンラインで行われました。

校長先生からは、「新しい自分になろう」というお話がありました。「ありがとうを言う新しい自分」「よいところを見つめる新しい自分」「友達の喜びを一緒に喜ぶ新しい自分」「努力の尊さに気付く新しい自分」・・・

自分の成長を実感できるような有意義な3学期になるよう、頑張って欲しいです。

児童代表のあいさつも堂々とできました。

逆上がりができるように、みんなと仲良く過ごせるように、思いやりを持って生活できるように、苦手な教科を克服できるようなどなど、それぞれ目標を持って「新しい自分」にチャレンジです。

その後は、養護教諭から感染症対策についてのお話がありました。今までの予防策を継続していくことで楽しい学校生活が送れるようにしましょうという内容でした。まだまだ油断できない状況にあります。各家庭でのご協力をよろしくお願いいたします。

第2学期終業式

第2学期終業式

今日は、第2学期終業式でした。長い2学期でしたが、子供たちは皆元気に学校生活を送ることができました。

まず、終業式に先立って、表彰が行われ、各分野で活躍した児童に校長先生から賞状が伝達されました。

続いて、終業式です。

校長先生からは、自分が自分に付ける「心の通信簿」のお話がありました。この2学期、自分が頑張れたことまたは頑張れなかったことについて自分と対話して自分で通信簿を付けてみましょう、そして、新しい目標を持ちましょうというお話でした。

次に、代表児童による発表がありました。

2学期頑張ったこととして、自主学習や苦手な教科の学習、早寝早起きなどが挙げられ、充実した日々を過ごすことができたようです。また、冬休みの楽しみや新年に向けての抱負など、堂々と発表できました。

コロナ下にありながら、子供たちの日々の努力と保護者の皆様のご理解ご協力のおかげで、教育活動を進めることができました。心から感謝いたします。

外国語・・・6年生

外国語・・・6年生

いよいよ明日はクリスマスです。外国語教室はクリスマスムード一色です。

今日の6年生の外国語の授業は、クリスマスに食べたい料理を考えてタブレットで作りました。オリジナルピザやパフェ作りを楽しんでいました。

2学期になって導入されたタブレット学習ですが、子供たちはすっかり操作に慣れて、夢中になって取り組んでいました。

授業後半では、タイピングの練習にも取り組みましたが、指遣いにも慣れてきて、10本の指を正しく使って打てる児童もいます。とても楽しい授業でした。

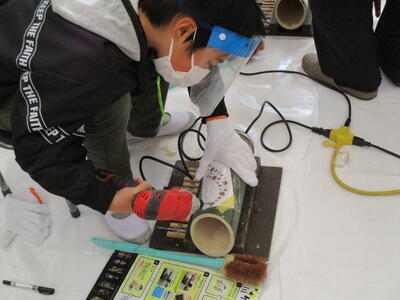

「光のイベント」コラボ企画・・・竹灯作り

「光のイベント」コラボ企画・・・竹灯作り

地元商店街の振興や地域活性化を目的として、令和4年1月19日から2月6日まで「那珂川 光のイベント」が行われます。今日は、その「那珂川 光のイベント」とのコラボ企画として、本校4年生児童による「竹灯(たけあかり)作り」が行われました。

宇都宮にある「若山農園」さんや「チカケン(後藤咲生)」さん、飯塚邸、光のイベント実行委員会、商工会などのみなさのご協力のをいただき、思い思いの作品を作りました。

まず、自分の好みの図柄を選んで竹に貼り付けます。

次に、図案の穴の大きさに合わせて、ドリルで穴を開けていきます。大きさがいろいろあるので、ドリルの先を付け替えながら作業します。

はじめの頃は、おどおどしていた子供たちも、だんだん慣れてきて、さくさくと作業が進みました。

できあがった竹に明かりを入れてみると、とても素敵な竹灯が完成です。

光のイベントで子供たちの作品が歩道に飾られる予定です。ぜひお楽しみに!

名前さえあれば・・・

名前さえあれば・・・

職員室前に、2学期、落とし物として届けられた品々が並んでいます。ハンカチや手袋などのほか、トレーナーや上着・体操着などの大物もあります。名前さえあれば本人に戻るのですが・・・・

持ち物には、必ず記名をお願いします。

さすが高学年!

さすが高学年!

きのうは清掃強調日最後の日で、教室の机や荷物を全て廊下に出して、ワックスがけが行われました。

今日の朝は、教室から出されていた机や棚などを戻す作業が必要になります。朝早く登校した高学年の児童が、下学年の教室を回って、その作業に当たってくれました。

高学年としての自覚と責任が育ってきていることをうれしく思います。

地産地消献立

地産地消献立

今年の給食も残り3回となりました。

今日の給食は、「地産地消献立」で、ご飯、牛乳、さといも汁、ゆば丼の具、春菊とツナの和え物でした。

ゆば丼の具には、那珂川の製造工場で作られた「ゆば」を使っています。「ゆば」は、畑の肉と言われる大豆からできており、良質なタンパク質や不足しがちな鉄分、亜鉛等のミネラルを豊富に含んでいます。この工場で作られる「ゆば」は、県内各地の学校給食に使われているそうです。残さず食べたでしょうか?

明日は、セレクトデザートの日です。楽しみですね!

清掃強調日

清掃強調日

12月といえば「大掃除」。

学校でも12月15日・17日・20日の3日間は、「清掃強調日」として、いつもより5分間長く清掃に取り組みます。蜘蛛の巣払いや窓拭き、床みがきなどいつもは手の届かないところまできれいにします。

各班とも、熱心に清掃に取り組んでいました。月曜日20日は、ワックスがけの予定です。

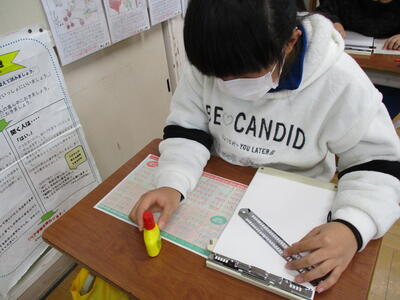

校内漢字計算テスト実施

校内漢字計算テスト実施

本校の学習指導の重点の一つとして、「国語の漢字力と算数の計算力」の育成があります。基礎・基本となる力を身に付け、学習に生かすことは学力向上にもつながります。

今日は、各学年で、「校内漢字・計算テスト」が行われました。今まで学習してきた漢字ドリル・計算ドリルの中から、漢字50題(1年生は25題)、計算20題(1年生は25題)が出題され、全校生が熱心に取り組みました。

満点の児童には、満点賞の賞状が贈られます。結果を楽しみにしていてください。

朝から元気いっぱい!

朝から元気いっぱい!

今朝の気温は、マイナス3度、吐く息も真っ白でした。

そんな朝でも子供たちは元気いっぱい外に飛び出してきて、恒例の50m走に取り組んでいます。

朝日を背に受けて、走ります。

先生も、真剣!

クラスによっては、全員参加を目標にしたり、一人〇本走ることを目標にしたりと、目的を持って取り組んでいます。

朝会・・・図書委員会から

朝会・・・図書委員会から

今日の朝会は、まず、読書感想文コンクールや絵画コンクール、書道コンクールで活躍した児童への賞状の伝達がありました。

次に、「図書委員会」からの発表がありました。「本は心の栄養」と言われますが、本校児童の実態として、読書の時間がとても短いという課題があります。本をたくさん読んでもらおうと図書委員会では様々な活動をしています。

3学期に入るとすぐに「読書旬間」があります。子供たちが大好きな「読書郵便」や多読者へのしおりのプレゼントなどが計画されています。

図書委員おすすめの本も紹介されました。たくさんの本に親しんでほしいです。

そして最後に、先日行われた「青鬼学校 脱出ゲーム」において見事脱出に成功した8グループへの表彰が行われました。

避難訓練・・・火災

避難訓練・・・火災

本日、火災を想定した避難訓練が行われました。那珂川分署職員の方に指導をいただき、避難の仕方、消火の仕方、煙道体験などについて訓練しました。

校長先生からは、「いざというときは人の話をしっかり聞き、よく考えて行動することが大切です。」というお話をいただきました。消防署の方からは、「避難の仕方がとてもよかったです。話をする人はいませんでした。いざというときは先生の指示をしっかり聞きましょう。」と言う講評をいただきました。

その後、1・2年生は「煙道体験」を行いました。煙体験ハウスの中は、視界がほとんど無く、大人でも恐怖感を覚えました。この体験をしているかいないかで、いざというときの対応が変わってくるでしょう。よい体験ができました。

3~6年生は、消火器の扱い方について教えていただきました。消火器が届く距離は7m、時間にして15秒くらいということで、あくまでも初期消火として使うことや使用の手順なども教えていただいた後、実際に先生が消火する様子を見学しました。

校外学習…3年生

校外学習…3年生

3年生は、総合的な学習の時間「ふるさと那珂川をじまんしよう」の学習で校外学習に出かけました。鷲子山上神社コースと藤田製陶所・ゆりがねの湯コースの2つに別れての見学です。

鷲子山上神社コースでは、神社についての説明を聞いたり、シンボル的存在の「フクロウ」を見学したり、お参りしたりしました。

今日は、「すす払い」が行われており、本校児童もすす払いに参加しました。その様子が、本日18:30からNHK総合テレビ「とちぎ630」で放映されますのでぜひご覧ください。

藤田製陶所では、焼き物のもととなる粘土を見せていただいたり、その土からできる焼き物もたくさん見せていただきました。また、土から焼き物に仕上がるまでの長い工程についても教えていただきました。

ゆりがねの湯では、温泉のもととなる源泉や、訪れるお客さんの様子、施設の様子などを見学しました。

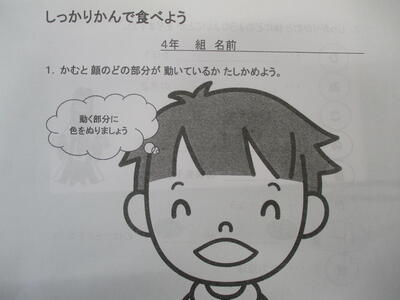

食育指導4年・・・しっかりかんで食べよう!

食育指導4年・・・しっかりかんで食べよう!

4年生の教室では、給食センターから栄養教諭の伊藤先生をお迎えして、食育指導を行いました。今日のテーマは「しっかりかんで食べよう」でした。かむことの大切さについて教えていただきました。

「かむ」という動きをするには、顔のたくさんの筋肉を使います。

昔、卑弥呼の時代には、一回の食事で、3990回噛んでいて、時間も51分かけていたといわれています。今はというと、620回、11分で、噛む回数も時間も少なくなっています。と言うのも、昔は食べ物は固い物が多く、たくさん噛まざるを得なかったということです。今は、軟らかい食べ物が多く、噛む必要がなくなってきています。しっかり噛むとどんないいことがあるのでしょう。

それは「ひ・み・こ・の・は・が・いー・ぜ」です。

ひ・・・肥満防止 み・・・味覚の発達 こ・・・言葉の発音はっきり の・・・脳の発達 は・・・歯の病気予防 が・・・がん予防 い・・・胃や腸の働き促進 ぜ・・・全力投球

よく噛むことの良さに気付いた子供たちは、これからの生活で工夫することについてグループで話し合いました。

噛む回数を決めて食べる、固いものを食べる、食べることに集中する、歯を丈夫にする・・・などなどよい意見がたくさん出ました。今日の学習を忘れずに、よく噛んで健康な体を作りましょう。

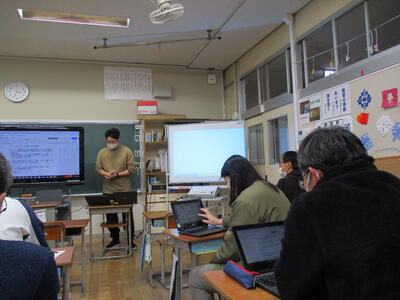

職員研修・・・ICT研修

職員研修・・・ICT研修

昨日の職員研修の時間には、本校の情報教育担当の先生やICT支援員さんを講師に迎え、タブレットPCの活用について研修を行いました。

まず、各学年の活用事例について紹介しました。図工作品をタブレットPCで写真撮影し、子供たち同士で鑑賞したり、記録として残したりできます。

次に、「Jamboard」を使った授業つくりや課題作成についても紹介がありました。先生方は、一つ一つの話に熱心に耳を傾けていました。

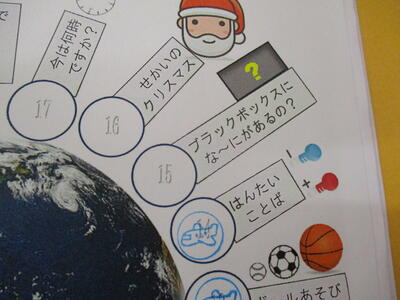

外国語活動・・・2年生

外国語活動・・・2年生

2年生の外国語活動、今日は「ブラックボックスにな~にがあるの?」の学習で、箱の中にかくれた物をみんなで当てるゲームです。箱の中身を見てヒントを出すグループと、ヒントから中身を当てるグループに分かれて英語でやりとりしました。

「白くて(white)、長くて(long)、丸いもの(circle)・・・?」というヒントから中身を考えます。

中身は・・・「トイレットペーパー」でした。

また、「黒くて(black)、足が8本(eight)、危険なものは(danger)・・・?」

中身は・・・「くも」でした。

こんなゲームを通して、子供たちは英語に親しみ理解を深めています。

気分を表す言葉もたくさん覚えました。

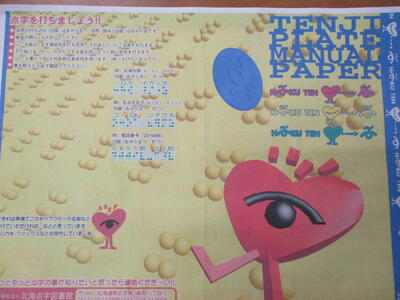

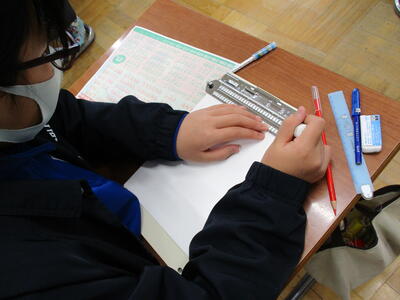

点字体験・・・4年生

点字体験・・・4年生

4年生は、総合的な学習の時間に、社会福祉協議会から講師の先生をお迎えして、「点字体験」を行いました。

人は、情報の80%を「視覚」から得ているそうです。点字は、手の「触覚」で情報を得るもので、6個の点の組み合わせで一文字を表します。

今日は、点字器と点筆を使って実際に点字を打ってみました。まずは学校名、自分の名前を点字で表してみましたが、なかなか難しく苦戦していました。

ボンドや缶、シャンプーのボトルなど身近な物にも点字は使われていることを知り、改めて福祉の大切さについて学びました。

人権教室

人権教室

馬頭小学校では、11月29日~12月10日までを「人権旬間」とし、人権を守ることの大切さについて指導しています。人権チェックシートの活用や人権作文の発表、人権教室等が行われます。

今日は、人権擁護委員の先生をお迎えし、「人権教室」を実施しました。

はじめに、「いじめ」に関する動画を視聴しました。時に、簡単に口にしてしまうことのある「死ね」「消えろ」という言葉の重さについて考えさせられる内容で、子供たちは真剣なまなざしで見ていました。

次に、「SNS」との上手な付き合い方について学ぶ動画を視聴しました。スマホは、生活の中で必要な道具ではありますが、それに支配されることなく、うまく付き合うことが大切であることを学びました。

人権擁護委員の先生からは、東京町田市で起きた「タブレットPC」によるいじめを受けて、タブレットやスマホなどの端末の正しい使い方について考えましょうということ、新型コロナウイルス感染症について感染した人への誹謗中傷をしないことについてお話をいただきました。また、毎日の生活の中で、思いやりの気持ちを持って生活することで相手の気持ちを想像することの大切さや、困った時に一人で悩まずに誰かに相談することの大切さについてもお話しいただきました。

だれもが気持ちよく生活するために、思いやりの気持ちを持って生活していきましょう。

親子活動・・・3年生

親子活動・・・3年生

3年生の親子活動は、理科実験教室「カラフルスライム・浮いたり沈んだり!浮沈子」を行いました。

でんじろう(?)先生のご指導のもと、ビーカーやスポイトを使い、液体のりと絵の具に魔法の水を混ぜてかき混ぜると・・・スライムができあがりました。これは、科学クラブでもてっぱんの実験ですね。

また、水を満タンに入れたペットボトルに、重りのついた魚の浮きを入れて、蓋をしてペットボトルを手で押して圧をかけると、あらあら不思議、魚が沈んでいきます。手を離せば、浮き上がります。

科学の不思議と面白さを味わうことができました。

親子活動・・・1年生

親子活動・・・1年生

1年生の親子活動は、あさがおのつるを利用した「クリスマスリース」作りを行いました。

夏の間、一生懸命水やりをしたあさがおは、新たに「クリスマスリース」に生まれ変わり、それぞれの家庭のクリスマスを彩ります。

素敵な作品ができあがりました。

町一斉学力テスト

町一斉学力テスト

今日は、那珂川町の小学校一斉に学力テストを実施しました。今日に向けて、各学年ともに復習に取り組んできました。それぞれが持てる力を発揮して、よい結果につながることを期待します。

教室に掲げられた、「テストの心得」・・・まさにこの通り!最後まであきらめずに取り組んでくれたことでしょう。

新入生説明会・・・馬頭中学校

新入生説明会・・・馬頭中学校

今日は、馬頭中学校で「新入生説明会」が行われ、6年生と保護者のみなさんが参加しました。中学校入学にあたっての準備や学校生活について説明がありました。

中学校では、教科担任制になることや定期テストが年に5回あること、朝練や部活等で毎日が忙しくなることなどなど、小学校とは生活が大きく変わります。また、学校には「生徒心得」があり、学校のルールを守り、だれもが安心して学校生活ができるようにしましょうというお話もありました。

その後は、実際に授業の様子を見学して回りました。中学校では、毎時間違う先生がやってきて授業を行います。その様子も見ることができました。

進学にあたって、少なからず不安を持っている児童もいるとは思いますが、少しずつ中学校に対しての理解が深まればと思います。

リコーダー教室

リコーダー教室

11月26日(金)、3年生・4年生を対象にリコーダー教室が行われました。

東京リコーダー協会講師の「佐藤 創先生」を講師に迎え、リコーダー演奏について教えていただきました。

昨年度は、感染症の影響で実施できませんでしたが、実際にプロの演奏を聴くことで、子供たちにリコーダーについての興味と正しい技術を身に付けてほしいとの思いから、今年はなんとか実施にこぎ着けました。

先生から、タンギングの仕方や指の動かし方などを丁寧に教えていただきました。

また、いろいろな種類のリコーダーを見せていただいたり、実際に演奏を聴かせていただいたりして子供たちの意欲も大いに喚起されました。

11/25 社会科見学、警察署!!

11/25 社会科見学、警察署!!

前回の消防署に続き、くらしを守るお仕事である警察署へ行って来ました。

パトカーに乗せてもらったり、質問に答えてもらったりと、たくさんの思い出ができました。もちろん、聞いたことをメモして、勉強もしっかりできました。

11/22 3年消防署見学

11/22 3年消防署見学

社会科で学習したことを生かし、那珂川消防署に見学に行ってきました。教科書やパソコンでは分からないことを実際に見たり、タンクやホースを背負って体感したりすることができました。

サイレンの秘密を教えてくれました。 思っていたよりも重い!!

普段は見られないところも説明してくれました。

朝会・・・飼育員会から

朝会・・・飼育員会から

今朝の朝会は、愛鳥飼育委員会からのお知らせでした。

愛鳥飼育委員会は、本校のアイドル、うさぎの「チョコ」とインコの・・・(見分けがつかず、名前は?)の世話をしてくれています。今日は、それぞれについて「3択クイズ」を行い、全児童に本校のアイドル達について理解してもらおうという発表でした。

Q.インコは何羽いるでしょうか?

A.4羽です。

Q.うさぎの数え方は?

A.1羽、2羽・・・ですね。これはほとんどの児童が知っていました。

Q.うさぎの「チョコ」の名前の由来は?

A.毛の色がチョコレート色なので「チョコ」になったと聞いています。

Q.「チョコ」の性格は?

A.おくびょうで人見知りです。人間が近づくと巣穴に隠れてしましまいます。なかなか姿を見せてくれないので、もし、見ることができたらその日はラッキーかも!

これからも大切に育てていきます。

授業参観&コミュニティ・スクール説明会

授業参観&コミュニティ・スクール説明会

本日、授業参観が行われました。感染症対策のため分散での実施となりましたが、たくさんの保護者の皆様に参観していただき、子供たちも大喜びでした。

1年生は、授業が始まる前からわくわくドキドキ、張り切って授業に取り組んでいました。

タブレットを使った授業もあちこちのクラスで行われていました。

つくし・たけのこのクラスでは、「秋祭り」をおうちの方たちと楽しんでいました。

また、授業と授業の間には、来年度より導入される「コミュニティ・スクール」についての説明会が行われました。あまり聞き慣れない言葉ですが、子供たちを学校と家庭と地域が一体となって育んでいこうという新しい取組です。PTAの皆様にもご理解いただき、ご協力をいただけますようお願いします。

たくさんの方々に参加いただき、ありがとうございました。

2年生 待ちに待った遠足!

2年生 待ちに待った遠足!

待ちに待った遠足の日!空も子供たちの気持ちを汲んでくれたのか、とてもいいお天気で、まさに遠足日和★

2年生48名は、宇都宮市の栃木県子ども総合科学館へ行ってきました。

今回の遠足のねらいは、3つ!

①公共施設の使い方を学ぶ

②グループの人たちと協力して見学したり、安全に遊んだりする

③きまりを守って楽しい遠足にする

到着後、入り口で記念写真を撮り、館内の見学や買い物などをしました。様々な科学を体験できる部屋があり、限られた時間の中でも、班のみんなで声を掛け合いながら、仲良く見学することができました。

お昼は、おうちの人に作ってもらった美味しいお弁当に舌鼓をうちながら、お気に入りのおやつも少々・・・

食後には、アスレチックで遊びました。

今回、班ごとに役割を決め、自分の係の仕事に責任をもち行動する姿、時間を意識しながら行動する姿、友達と声を掛け合いながら、仲良く行動する姿など、成長を感じられる場面がたくさんありました。この経験を次に生かしていけるよう、指導していきたいと思います。

保護者の皆様、遠足に際して、お弁当などの持ち物の御準備、大変ありがとうございました。

親子活動・・・6年生

親子活動・・・6年生

6年生の親子活動は「フォトフレーム作り」をしました。フレームに思い思いの飾りを付けて、世界に一つだけのフォトフレームが完成しました。6年間の一番の思い出の写真を飾ってください。

同時に親学習も行われました。本校のICT支援員の渡邉さんによる「情報モラルについて」のお話で、実際に子供たちのタブレットを使って学習しました。

子供たちの生活の中で、メディアは切り離すことはできませんが、その付き合い方については、各家庭において大きな課題になっているのではないでしょうか。メディアに関する知識や情報は、子供の方が上をいっている場合もあり、親がうまくコントロールすることが必要です。今日の学びを是非生かしてほしいと思います。

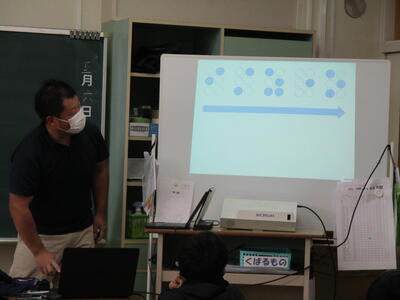

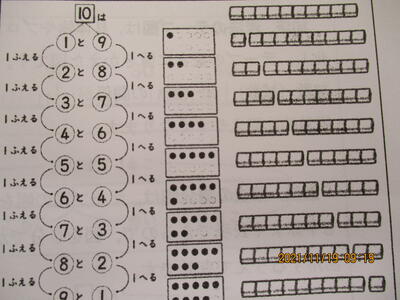

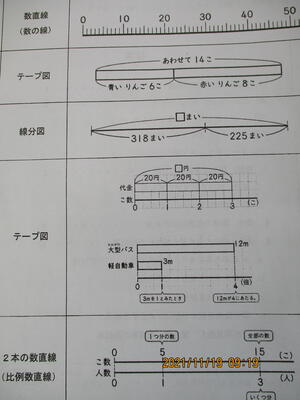

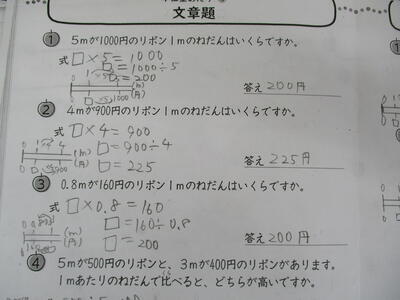

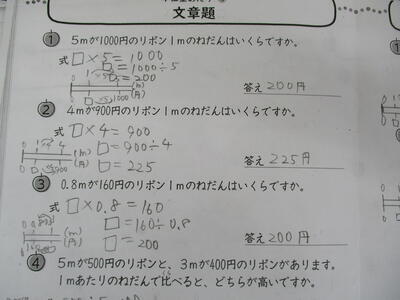

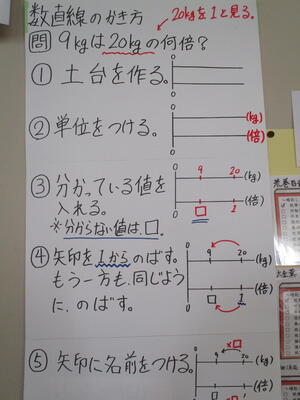

学力向上に向けて・・・数直線

学力向上に向けて・・・数直線

本校では、算数の授業において「テープ図・線分図・数直線」を活用して問題を考えることを重視して指導に当たっています。

数直線は決して難しいものではなく、低学年はブロックを並べることから始まります。ブロックから○を使った図になり、テープ図や数直線へと進んでいきます。

(教育出版 「線分図・数直線の指導の系統性」より)

「テープ図・線分図・数直線」は計算の方法を考えたり説明したりする道具として使えます。また、文章問題を図にすることで問題の意味がイメージしやすくなります。

特に5年生の「単位量あたりの大きさ」の学習では、これが描けるか描けないかで大きな差が出てきます。

本校の5年生の「単位量あたりの大きさ」学習プリントです。

問題を解くときには、式と数直線と答えの3点セットをそろえるよう指導しています。

初めはたどたどしかった数直線も、数をこなすうちに問題文の意味を捉えてすらすら描けるようになってきました。

マイ・チャレ実施中!

マイ・チャレ実施中!

11月17日~19日までの3日間、馬頭中学校の2年生3名が、「マイ・チャレンジ活動」で馬頭小学校に来校しています。昨日の全校児童集会では、青鬼役で大活躍でした。

今日は、校内の環境整備や授業の補助などを行いました。

小学生の子供たちは、大きなお兄さんお姉さんと勉強したり遊んだりできることがうれしくて、一緒に走ったり鬼ごっこをしたりして楽しんでいました。

中学生にとって、この経験が今後のキャリア形成に役立ってくれることを期待します。

全校児童集会・・・青鬼学校

全校児童集会・・・青鬼学校

今日は、全校児童集会が行われました。縦割り班のメンバーが、力を合わせて教室から脱出し、安全な場所へ避難する「青鬼学校~脱出ゲーム~」です。

まずは教室でクイズを解きます。そうすると、教室内に隠されているQRコードが見つかり、それをタブレットで読み取ります。タブレット上の問題をクリアしながら脱出に必要なアイテムや脱出コードを手に入れて、全ての班員が教室から安全な場所へ脱出するという設定です。

校舎内には、青鬼が潜んでおり、見つかると捕まってしまいます。マイチャレで来校中の中学生3名も鬼役でお手伝いしてくれました。

捕まると、図書室へ連れて行かれ、仲間の救出を待ちます。

うまく青鬼を避けながら、脱出に必要なアイテムを探したり、捕まった仲間を救いに行ったりと、様々なスリルを味わいながら、仲間と協力し合いゲームを楽しみました。

脱出アイテムの「お札」をゲットしたグループは、体育館へ向かって、ゴールです。

見事脱出できたグループは、7グループでした。6年生を中心に、楽しい時間をすごしました。

タブレットを駆使し、ゲームを進めていくという今時の「児童集会」、考えた企画委員はさすがです。

地産地消ウィーク!

地産地消ウィーク!

「地産地消ウィーク」2日目の今日の献立は、「県産小麦コッペパン・とちおとめジャム・牛乳・肉団子・花野菜とツナの和え物・かぼちゃシチュー」でした。

今日のパンに使用している小麦粉は栃木県産「ゆめかおり」という強力小麦で、パン専用としては県内で初めて作られた小麦です。日本の小麦の自給率は13%ほどで、残りは輸入に頼っています。そう思うと、栃木県産「ゆめかおり」を100%使用したコッペパンはとても貴重であることが分かります。そのパンに付けるのは、「とちおとめジャム」です。まさに地産地消ですね。

子供たちはしっかり味わってくれたでしょうか。

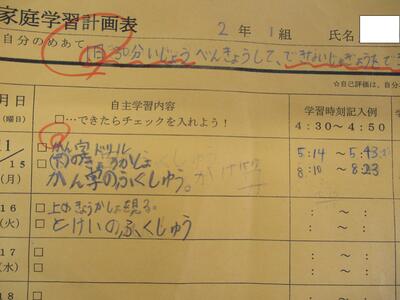

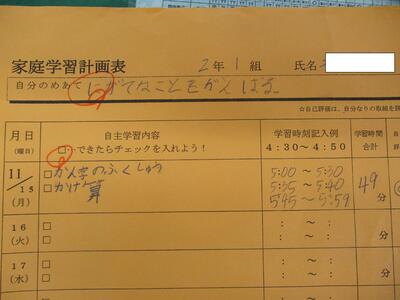

家庭学習強調週間

家庭学習強調週間

今週は、家庭学習強調週間です。低学年は、30分以上、中学年は45分以上 高学年は60分以上の家庭学習を目標にがんばっています。子供たちは、毎日「家庭学習計画表」を持ち帰り、宿題の他に自主学習に取り組みます。

自分の苦手なことにあえて取り組もうとしてる児童もいます。

保護者の皆様には、テレビを消したり励ましの声を変えていただいたり等のご協力をよろしくお願いします。

12月1日(水)は、学力テストも控えていますので、学習の成果が発揮できるよう頑張って欲しいです。

地産地消ウィーク!

地産地消ウィーク!

今週の給食は、「地産地消ウィーク」です。『地産地消』とは地域で生産されたものをその地域で消費しようとする活動を通じて消費者と生産者を結びつける取組です。

「地産地消ウィーク」初日の今日の献立は、「牛乳・ご飯・だし巻き卵・豚肉とニラの炒め物・なめこのみそ汁」です。

全ての料理に那珂川町産や栃木県産の食材を使っています。米、牛乳、豚肉、たまご、ニラ、なめこ、にんじん、ネギ、みそが県産品でした。

明日の献立には、どんな県産品が使われているのでしょう、楽しみです。

身近にある食材や食文化について見直すきっかけになりますね。

幼小中高校一貫教育研究協議会

幼小中高校一貫教育研究協議会

11月12日(金)、本校と馬頭中学校、馬頭高等学校を会場に「幼小中高校一貫教育研究協議会」が開催されました。その名の通り、幼稚園・小学校・中学校・高校が一貫となって教育を進めていこうというもので、それぞれの学校において公開授業を行い、異校種間において、お互いに理解を深め合うことを目的としています。

南那須地区の教育関係の先生方がたくさん来校され、本校では3年2組と5年2組の教室で公開授業が行われました。

各クラスの子供たちは緊張しながらも、いつも通り活発に算数の授業に取り組んでいました。

調理実習・・・6年生

調理実習・・・6年生

新型コロナウイルス感染症の影響で、見送られていた家庭科の調理実習が、再開されました。5年生・6年生は、楽しみにしていた学習ができて大喜びです。

今日は、6年2組の子供たちが実習に取り組んでいました。みんな、目を輝かせて生き生きと活動していました。

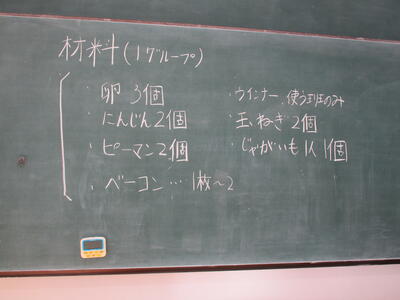

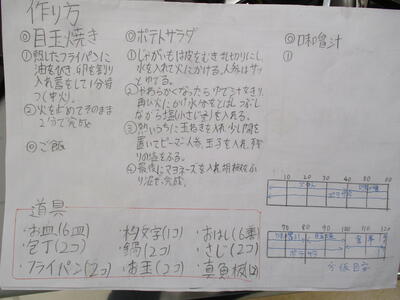

先生が準備した材料は次の通り。

これらを使い、各班でレシピを考えて調理しました。

ある班のレシピです。「目玉焼き」「ポテトサラダ」「みそ汁」です。子供たちはお互いに協力し合い助け合って活動していました。

できあがった料理は・・・どんな味がしたのでしょうか・・・

自分たちで作った料理は格別であったことと思います。

2年 親子活動

2年 親子活動

昨日、2年 親子活動および親学習が行われました。

親子活動は、小砂の陶遊館様から講師をお招きして、「てびねり体験」を行いました。

2年生はまだ手が小さく、おうちの人の協力を得ながら、思い思いの作品を作っていました。コップや花瓶、丸くて深い器、長四角のお皿、ペンギンの置物など、世界に一つだけのオリジナルの作品となり、焼き上がりが楽しみなようでした!

また、併せて、親学習も行われました。那して珂川町生涯学習課から講師をお招きし、「子供の褒め方・叱り方」を

テーマに講話およびワークショップが行われました。

具体的な場面を事例に挙げ、子供にどのような声かけをしたらいいのかを考え話し合うことができたようです。講話

の中で使われた資料には、「ほめ言葉」がたくさん載っており、我々教職員も意識していかなければならないなと、気

を引き締めることができました。

お忙しい中ご参加いただきました保護者の皆様、今回お世話になりました講師の皆様、ありがとうございました。

2年 歯科指導 「おくばのみがき方」

2年 歯科指導 「おくばのみがき方」

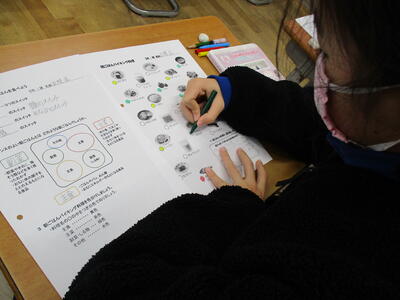

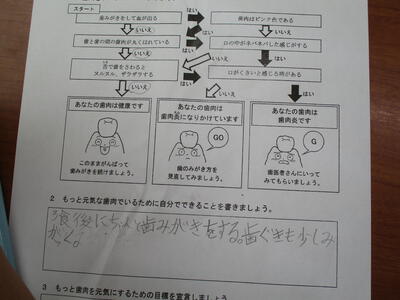

2年生は、学級活動の時間に、養護教諭から「おくばのみがき方」について教えてもらいました。

先日実施に御協力いただいた染め出しをもとに、みがき残しの多いところの確認や、みがき残しが多くなる

おくばのみがき方について、教えてもらいました。

歯ブラシの持ち方や歯ブラシの当て方などを学習したので、ぜひ御家庭でも、歯みがきチェックをお願いします。

少しずつ、乳歯が生え替わっている今だからこそ丁寧に歯みがきし、歯を守っていけるようにしてほしいですね!

食に関する指導・・・5年生

食に関する指導・・・5年生

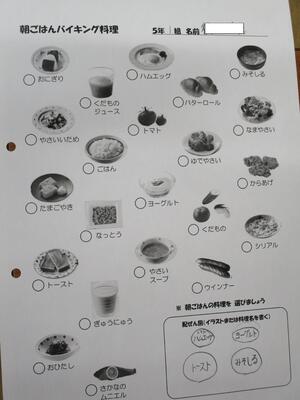

今日は、5年生の教室で、栄養教諭の伊藤先生による食に関する指導が行われました。

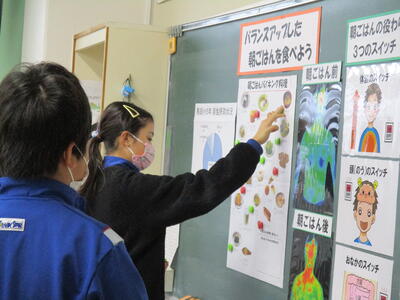

「バランスアップした朝ご飯を食べよう」というテーマで、朝ご飯の大切な役割や、バランスよい朝ご飯をとるにはどういたらよいかについてお話をいただきました。

朝ご飯には、「体温のスイッチ」「頭脳のスイッチ」「お腹のスイッチ」があり、これがうまく働かせることが重要です。そのためには、赤、黄、緑の食品をバランスよくとることが大切です。

いつもながら、分かりやすい説明と、見やすく興味を引く黒板掲示で子供たちは熱心に学習に取り組んでいました。

ふるさと美化活動

ふるさと美化活動

本日、『ふるさと美化活動』が実施されました。校長先生から『1つ拾えば、1つきれいになる、2つ拾えば2つ・・・という気持ちでふるさとをきれいにしましょう』というお話をいただきました。

各学年に分かれて、学校近辺のゴミ拾いを行いました。1年生は校庭周辺、2年生は学校周辺、3年生は馬頭公園、4年生は役場周辺、5年生は武茂川周辺、6年生は馬頭中下を担当しました。空き缶やペットボトルなどが多かったようです。

「きれいなふるさと作り」に貢献できました。

色づく校庭

色づく校庭

秋も深まり、校庭の木々も色づきはじめました。

本校のシンボル木ともいえる校庭東の『おおいちょう』は、黄金色に色づいて校庭が黄色い絨毯におおわれはじめました。

体育館前の『学問の木』も緑から黄色へと色を変えています。

コロナ下、何かと気ぜわしい毎日ですが、季節は巡っていますね。

歯科指導

歯科指導

今、各教室を養護教諭が訪問し、歯科指導が行われています。昨日は、4年生の教室で行われました。奥歯が生えそろってくる4年生は、生え始めの背の低い奥歯をきれいに磨くためにはどうしたらよいかを考えました。

歯ブラシを横から入れて磨く「横みがき」を教えていただきました。これで、背の低い奥歯にも歯ブラシが届きます。

「8020」(80歳になっても20本の自分の歯で食べられること)を目指して、これからも歯磨きを頑張って欲しいです。

11月11日(木)には、5年生を対象に「歯科講話」が予定されています。

4年生 社会科見学

4年生 社会科見学

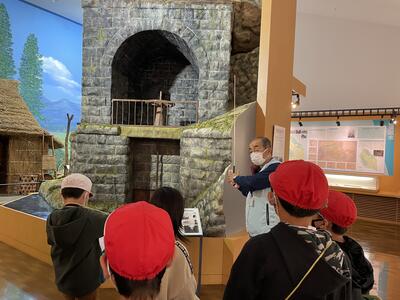

11月2日(火)、4年生は社会科見学に行きました。

那須野が原博物館で、水汲みと天秤棒で運ぶ体験、もっこで石を運ぶ体験、那須野が原に移住した人達が用水をいかに望んでいたかのDVDを鑑賞しました。

その後、西岩崎頭首口を見学しました。

社会科で学習したことを体験したり自分の目で確認したりして「百聞は一見にしかず」、より深い学習になりました。

朝会・・・オンライン

朝会・・・オンライン

今日の朝会は、コロナ下でスタンダードになりつつある「オンライン朝会」でした。

まず、表彰式が行われました。青少年読書感想文コンクール、安全マップ・防犯ポスターコンクール、それぞれにおいて優秀な成績を収めました。

その後は、校長先生のお話がありました。オリンピック・パラリンピックで話題になった「ピストグラム」について、その誕生に至るまでには、たくさんの人びとの努力や協力があったことについて映像や写真を交えて説明してくださいました。そして、「みんなも粘り強く考え、協力し合い、いろいろな体験を大切にして欲しい。」というお話でした。

運動会が行われました!

運動会が行われました!

今日は,待ちに待った運動会でした。6月に実施の予定が延期になり,今日の開催になりました。天候にも恵まれ,各学年とも練習の成果を発揮することができました。

まずは開会式です。校長先生からお話をいただき、赤組白組団長による選手宣誓は、とても堂々としていました。

応援団は、昼休みの時間をぬっての練習でしたがチームワークもよくそれぞれの応援をリードしていました。運動会が大いに盛り上がりました。

運動会の花、ダンス

各ブロックとも工夫を凝らしていました。

かけっこやリレー、障害走,団体競技などにも一生懸命取り組みました。

今年の運動会は赤組の優勝でした。どちらの組も一生懸命競技し思い出に残る運動会になりました。

運動会の練習も架橋に!!

運動会の練習も架橋に!!

運動会の練習も佳境に入りました。当日は、保護者の皆様の御声援をよろしくお願いします。

運動会につきましては、様々な制限のある中での実施となりますが、皆様の御理解と御協力をよろしくお願いします。

「学校からの通知」に、運動会関係の通知をアップいたしましたのでご確認ください。

うごくうごく、私のおもちゃ・・・2年生

うごくうごく、私のおもちゃ・・・2年生

2年生はこのところイベント続き、今日は、生活科「うごくうごくわたしのおもちゃ」のまとめの学習で、1年生を招いた「おもちゃランド」をオープンしました。体育館を会場に2年生が作った動くおもちゃを1年生のお客さんに楽しんでもらおうという企画です。

おもちゃだけでなく、景品も用意してお楽しみが盛りだくさんです。輪ゴムでっぽうやピョンコップ、パッチンジャンプ、さかなつりなどなど・・・会場せましとおもちゃ屋さんが並びました。

やり方を教えたり呼び込みをしたりする2年生、すっかり成長しました。1年生は、今日の経験を来年の学習に生かしてほしいです。

2年 生活科 「さつまいもほり」

2年 生活科 「さつまいもほり」

6月に植えたさつまいもの苗が順調に育ち、ついに収穫の日を迎えました!

地域の方の支えもあり、ずいぶん大きく育ち、つるが、「これでもか!!」というくらいに絡まっていたので、前日のうちに切り、掘りやすくしておきました。しかし、子供たちは掘るのに一苦労・・・根がしっかりしていて、中々掘り起こすことができません。

「先生ー!先生!!手伝ってー!!!!!」「よし、ぼくが〇〇くんのも手伝ってあげるよ!」

スコップと手を駆使して、やっとの思いで掘り起こす・・・

大きく育った立派なさつまいもを目にした子供たちの歓声が、畑に響き渡りました。

収穫したさつまいもは、子供たちで分けて持ち帰りました。おうちの人に美味しく料理してもらって、家族みんなで秋の味覚を楽しんでもらいたいです♪

本校の学力向上の取組について

本校の学力向上の取組について

馬頭小学校の学力向上の取組について

本校では、「基礎・基本を身に付け、粘りつよく学習する子供の育成」を目指し、教師は、常に「分かる授業」を意識して指導に当たっています。

学校生活も後半に入り、前半の学習指導を振り返り、さらに充実した学習指導が展開できるよう以下の点を重点として取り組んでまいります。保護者の皆様の御理解と御協力をよろしくお願いします。

1 基礎・基本の定着のために

国語・・・全学年、統一した漢字指導を行い、漢字の定着を図ります。

(漢字ドリル音読・熟語による漢字練習・漢字テスト・漢字を使った文章)

・・・読売新聞ワークを活用した読解力の力の向上を目指します。

算数・・・全学年、テープ図・線分図・数直線を活用した問題解決の仕方をしっかりと指導します。

・・・計算チャレンジプリントにより計算力の向上を目指します。

2 「分かる授業」の展開のために

授業後半の「まとめ・振り返り・練習問題」の時間を充実させます。

3 主体的な取組のために

予習・復習など家庭学習の取り組み方を指導します。

タブレットPCの効果的な使い方を指導します。

詳細につきましては、本日配布した『学習指導だより』をご覧ください。「学校からの通知」にもUPされていますのでご覧ください。

薬物乱用防止教室

薬物乱用防止教室

今日は、5・6年生を対象に薬物乱用防止教室が行われました。県警より「きらきら号」の皆さんをお迎えして、薬物の恐ろしさや誘いに乗らない方法などについて教えていただきました。

薬物と言っても様々な種類がありますが、最近多いのは「大麻」だそうです。薬物は、一度手を出すと依存症になり、次から次へと欲求が止められなくなります。だから、最初の誘惑に絶対に乗らないことが大切です。今日は、ロールプレイにより実際に誘われたときの断り方なども学びました。

薬物の悪い誘いに乗らないためには、「規則正しい生活」と「ルールを守った生活」をすることが大切だそうです。

運動会に向けて

運動会に向けて

来週の水曜日10/27(水)は、馬頭小学校運動会です。ダンス、団体種目、徒競走などなど・・・各学年とも練習に余念がありません。コロナ下ということもあり、全校生が集まっての練習は最小限にとどめていますが、今日は、初めての全校練習で、開閉開式の練習が行われました。

児童による司会進行、紅白団長選手宣誓などなど最高学年の6年生の堂々とした態度は下学年のお手本であり憧れでもあります。残り1週間、どんな運動会に仕上がるのでしょうか?ぜひ楽しみにしていていください。

演劇鑑賞教室・・・らくりん座

演劇鑑賞教室・・・らくりん座

今日は、演劇鑑賞教室が行われ、『らくりん座』による「いっしょにいこうよ」が上演されました。

「ブレーメンの音楽隊」の結成話を描いた作品で、笑いあり・涙あり・・感動の名作です。動物たち(劇団の方たち)が奏でるいくつかの楽器は生で演奏されていて、とても聴き応えがありました。舞台中に響き渡る歌声や音楽にもわくわくどきどきが止まりません、子供たちも大満足でした。

昨年度は、感染症拡大予防のため演劇鑑賞教室が実施できませんでした。久しぶりの迫力ある演劇を目の当たりにして、生で芸術を鑑賞することの素晴らしさを改めて実感しました。

就学時健康診断が行われました!

就学時健康診断が行われました!

10/18(月)来年度1年生になる子供たちが、「就学時健康診断」のために馬頭小学校へやってきました。来年度の入学生は42名の予定です。

子供たちは、内科検診・歯科検診などの健康診断を行いました。

保護者の皆さんは、講話や親学習プログラム「子供と楽しく話そう~読み聞かせや読書をとおして~」を行いました。

入学まで、あと半年です。ピカピカの1年生に会えるのを楽しみにしています。

運動会に向けて・・・環境整備

運動会に向けて・・・環境整備

10/16(土)、PTA環境整備部の皆さんによる奉仕活動が行われました。

今回は、運動会で駐車場に借用した場所の草刈り作業をお願いしました。早朝より御協力ありがとうございました。

つくしたけのこ学級 校外学習

14日(木)に広重美術館と静神社に見学に行きました。自立活動の時間に設定した「公共施設に行こう」の学習になります。

広重美術館では、日本油絵の大家である「川村清雄」の特別展を見学してきました。

熱心に見学をして、「時間が足りない。」と言っていた児童もいました。今年度のPTA研修部でも「親子で芸術鑑賞をしよう」が実施されています。ぜひ、美術館に行って続きを見学してください。

静神社では、180段に及ぶ階段を上りきり、満足した様子でした。授業中に考えた「お願い」をしてくる児童もたくさんいました。楽しく充実した見学になりました。

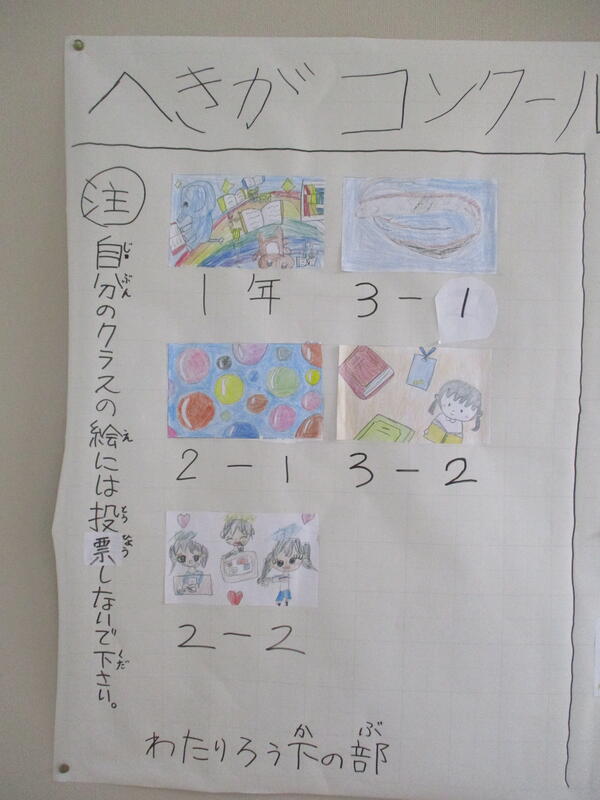

児童会主催・・・壁画コンクール

児童会主催・・・壁画コンクール

現在、児童会主催の「壁画コンクール」が行われています。外にある水道の壁画と北舎に向かう階段にある壁画を新しくしようという壮大な企画が進められています。

各クラスから推薦された作品が校内に掲示されており、各クラスによる投票が行われました。どの作品が選ばれるのか、とても楽しみです。

3年生遠足 ~ツインリンクもてぎ~

3年生遠足 ~ツインリンクもてぎ~

10月12日、3年生全員元気にツインリンクもてぎに行ってきました。

天気が心配されましたが、ほとんどふられることなく、楽しく過ごすことができました。

電動カート教室とHONDAコレクションホール

室内アトラクション SUMIKA(すみか)

お待ちかねのお弁当!!

1年生遠足・・・那須どうぶつ王国

1年生遠足・・・那須どうぶつ王国

10月8日、1年生は遠足で「那須どうぶつ王国」に出かけました。全員そろってバスに乗って出かけるのは初めてのことで、出発前から ワクワクドキドキでした。

どうぶつ王国では、ワンちゃんたちと記念撮影をしました。

そして、いろいろな動物と触れあいました。動かない(はずの?)鳥「ハシビロコウ」は、よく動いていました。

そして楽しみなお弁当・・・青空の下で食べると一層おいしいね

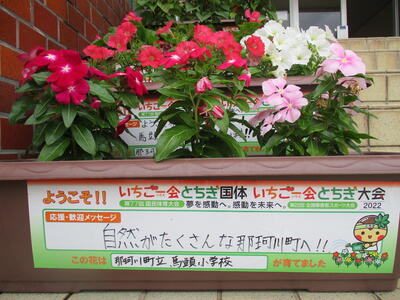

いちご一会国体を彩る花々

いちご一会国体を彩る花々

職員玄関に並べられているプランターの花々は、2022年に行われる「いちご一会栃木国体」を盛り上げるため、各校に配られたものです。子供たちが、国体に寄せる思い(メッセージ)を書き込み、毎日水やりをして大切に育てています。

県内各地で様々な競技が行われる予定です。那珂川町もゲートボールや3B体操の会場となっています。どんな大会になるのか楽しみです。

4年生遠足 ~ウインディオリエンテーリング~

「地図を手にポストに向かって駆ける」をスローガンに、班の友達と協力しながら活動できました。やっとの思いで見つけたポストの前で記念撮影。素敵な表情をしていました。

久しぶりの全校集会

久しぶりの全校集会

緊急事態宣言が明けて初めての全校集会が実施されました。

今日は、園芸委員会の発表で、7月に行われた「学級花壇コンクール」の表彰式が行われました。

各クラスで、サルビアとマリーゴールドの花を丹精込めて育ててきましたが、金賞に選ばれたのは6年2組でした。おめでとうございます。

これからの季節は、パンジーの花を育てていきます。花いっぱいのきれいな学校を目指しましょう!

10/6 ウォークラリーin馬頭

10/6 ウォークラリーin馬頭

今週水曜日、第5学年の親子活動が実施されました。

活動内容は、学校を飛び出ての馬頭町内ウォークラリ―!

普段の学校生活では見られない、親子の睦まじい姿が見られ、楽しい時間となりました。

4年生遠足!

4年生遠足!

10/8(金)4年生は、遠足で那須方面へ出かけました。

スタートは、殺生石から山登りになりました。恋人の聖地に登山中です。

天気もよく、登山日和でした。全員元気に登り切ることができました。

2年生活科「みんなでつかう まちのしせつ」 図書館見学

2年生活科「みんなでつかう まちのしせつ」 図書館見学

2年1組の児童が、半数ずつ分散の形で、馬頭図書館へ見学に行ってきました。

図書館では、視聴覚室にて、「図書館はどんなところなのか」「どういう仕事があるのか」をご説明いただき、児童

からの質問にも答えていただきました。

「2年生におすすめの本は何ですか?」「一番大変な仕事は何ですか?」

「本だながたくさんあってまよわないのですか?」など質問し、図書館という場所やそこで働く人の様子に触れること

ができました。

1組の子供たちは、もともと、本が好きな子供たちなので、学校の図書館よりも数の多い本を前にキラキラした目が

とても印象的でした。

また、利用カードを使って、実際に一冊の本を借りる体験もしました。たくさん読んでみたい本が見つかったような

ので、休日などに利用して、読書の秋を楽しんでほしいです。

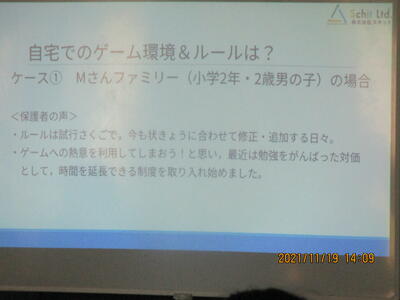

親子学び合い事業「ネット時代の歩き方講習会」

親子学び合い事業「ネット時代の歩き方講習会」

今日は5年生の親子活動にあわせて、親子学び合い事業「ネット時代の歩き方講習会」を実施しました。町青少年育成協会から講師をお迎えして、スマホやゲーム機などを通してつながるネットワーク社会と子供との関わり方、保護者の役割について学びました。

今の時代、ネットワ-クを通じてコミュニケーションが行われるのは当たり前ですが、大切なことは次の二つです。

1 自分を不幸にする人や情報から遠ざかる力

2 必要な人や情報を選ぶ力

楽しさや便利さに惑わされることなく、自分や周りの人に役立つこと、何か得るものであることを考え判断してネットワークとうまく付き合えるようにしたいですね。

思春期教室・・・6年生

思春期教室・・・6年生

6年生の教室では、「思春期教室」が行われました。「命の大切さ 見つめよう自分の心と体」と言うテーマで、現役の助産師さんから命の誕生からお母さんのお腹の中で成長する過程などについてお話がありました。

お腹の中の赤ちゃんの心臓は私たちの倍の速さで動いており、実際にその音を聞かせていただいた子供たちはとても驚いた様子でした。

生まれたての首の据わらない赤ちゃん(人形)を抱っこした子供たちは、ぎこちないながらも命の重さを感じ取っていたようです。命ができるまで、命のつながり、命の大切さそして自他の尊重のあり方など学ぶことの多い1時間でした。

2年生 生活科出前授業

2年生 生活科出前授業

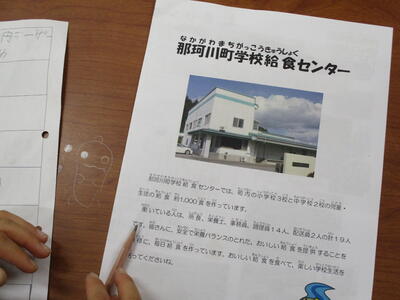

2年生の生活科「町たんけん」で、給食センター訪問を計画していましたが、感染症の影響で訪問はできなくなりました。そこで、給食センターから栄養教諭の伊藤先生に来校していただき給食センターについてのお話をしていただく出前授業を行うことにしました。

まずは、給食センターの一日を映像で見せていただきました。

カレーがどうやって作られるのか? サラダの味付けはどのようにしているのか? 鍋の大きさはどれくらい? 食中毒を出さないために気を付けていることは? などなど・・・教えていただきました。

子供たちからは、お肉はどこから買っていますか?夏休みはどうしていますか?などの質問がありました。

お肉は町内のお肉屋さんから買っています。また、夏休みは、給食を作る以外の仕事があるそうです。

給食センターに行ったかのような詳しい説明を聞くことができ、充実した学習となりました。

奉仕作業お世話になりました!

奉仕作業お世話になりました!

10月2日(土)、PTA奉仕作業が行われました。たくさんの保護者の御協力をいただき、学校周辺がきれいに整備されました。

今月末には、運動会があります。整った環境の下、実施することができそうです。たいへんありがとうございました。

また、今月は、遠足や新型コロナウイルス感染症により延期されていた行事等が目白押しです。予定どおり実施できますよう引き続き御理解・御協力をお願いします。

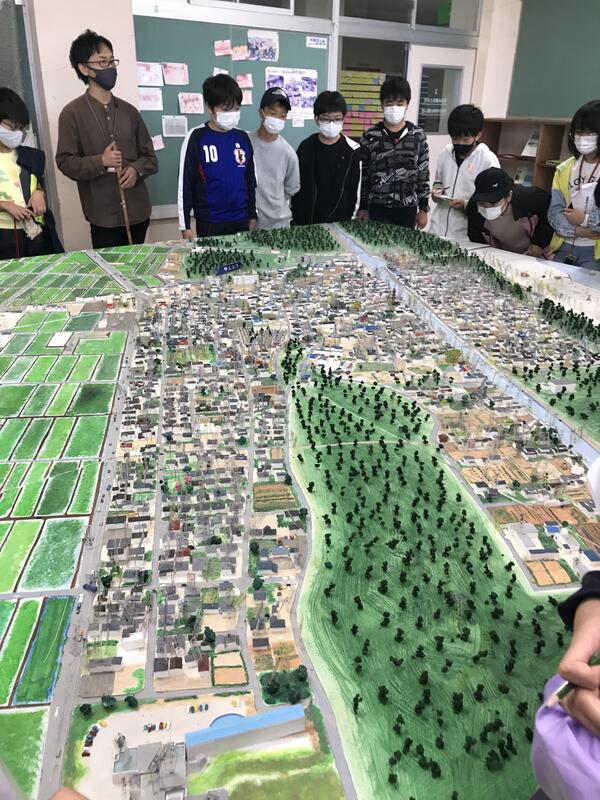

震災遺構 荒浜小学校 楽天生命パーク 昼食 青葉城

写真のジオラマの町が、津波で全てガレキになりました。真剣に見学しました。

楽天生命パーク ロイヤルスイートルームにも入りました。今夜、ロッテとの試合があるそうです。

朝食〜部屋チェック〜出発

朝食の様子です。夕食・朝食と、とても食事が豪華です

予定より早く、ホテルを出発しました。雨に負けず、楽しい1日を過ごしましょう

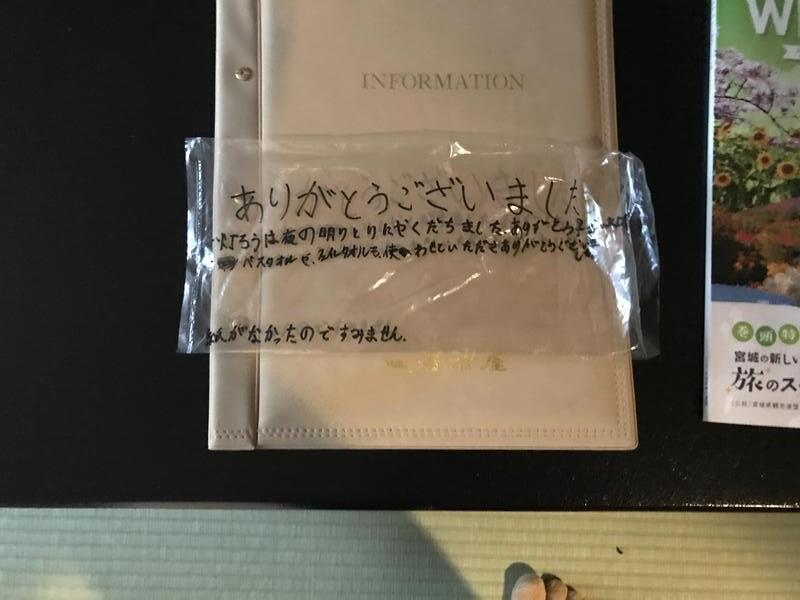

男子の部屋にあったお礼の手紙です。素晴らしい心遣いができる子供たちです

修学旅行・・・ホテル到着〜夕食

おはようございます。仙台も雨の一日になりそうです。

写真は、昨日のホテル到着と夕食の様子です。

大きなホテルです。

今朝は、みんな早起きできて元気です。

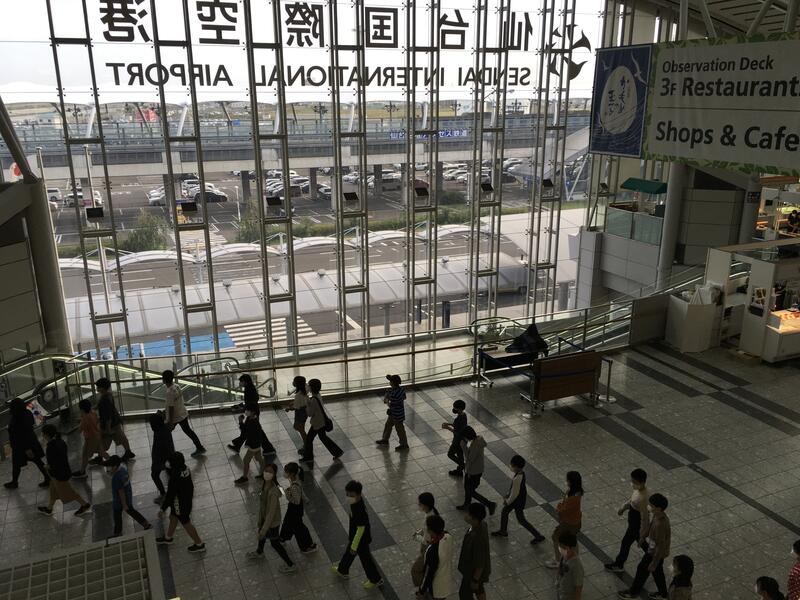

修学旅行・・・仙台空港

修学旅行・・・松島遊覧船〜仙台空港

の中、松島の景色を楽しみました。

仙台空港では、飛行機の離陸、小型機の着陸の練習など短時間でも貴重な見学ができました。

修学旅行・・・松島、昼食食べました。

全員元気に松島に到着しました。

お昼ご飯はカレーです。

お土産を見て、次は、五大堂・瑞巌寺・遊覧船周遊に向かいます。

修学旅行・・・出発!

修学旅行・・・出発!

6年生は、今日から1泊2日の予定で東北方面への修学旅行に出発しました。

出発式では、校長先生から「三方よし」(自分も相手もそして周りの人たちもみんなが気持ちよく生活できる旅にしましょう)というお話がありました。

担任の先生からは「あきなのに」(あ・・・安全に、き・・・きまりを守って、な・・・仲良く)の約束を守って楽しい思い出を作りましょうというお話がありました。

天気にも恵まれ、参加者全員が元気にバスに乗り込みました。旅先での様子は、随時ホームページでお知らせいたします。

ワンポイントアドバイス!

ワンポイントアドバイス!

今日の集団下校時、那珂川警察署の職員の皆さんによる、「交通安全ワンポイントアドバイス」と「下校指導」がありました。

おまわりさんが来校されたことで、1年生は大喜びでした。現在、秋の全国交通安全運動が行われており、毎日の登下校について「横断歩道を渡ること」「これから暗くなるのでできるだけ早く帰ること、明るい道を歩くこと」についてお話しいただきました。

下校にも付き添っていただきました。

明日から2日間は6年生が修学旅行のため、班長がいない班があります。班長代行ががんばって役目を果たしてくれることと思います。

ラジオ体操週間です!

ラジオ体操週間です!

今週は、教育相談週間にあわせて、ラジオ体操週間が設定されています。来月末には運動会があり、それに向けた練習でもあります。1学期にも実施されており、1年生も上手に体操ができていました。

避難訓練【不審者】

避難訓練【不審者】

今日は、不審者が校内に侵入したとの想定で避難訓練が行われました。那珂川警察署からお二人の講師をお迎えして、児童は避難行動を、職員は「さすまた」の使い方を学びました。

新型コロナウィルス感染症予防のため、今日避難行動をとったのは1・2年生のみでしたが、校内放送後に素早く避難場所の体育館へ移動することができました。

体育館では、スクールサポーターの阿見さんから、「不審な人を見かけたら、とにかく自分の身を守ること、そのために『いかのおすし』を忘れないようにしましょう。」とお話がありました。

校長先生からは、「今日の訓練で大切なことは、先生の話をしっかり聞くことです、それが命を守ることにつながります。」というお話をいただきました。

その後は、教職員を対象に「さすまた」の使い方を教えていただきました。できるだけ相手と距離をとることはもちろんですが、さすまたは、相手に対して横に向けると両手で掴まれてしまいますが、縦にして相手に向けると威嚇できるそうです。また、できるだけ複数で対応することも大切です。無理に戦おうとせず、危険を感じたら逃げることも重要ですとのお話でした。

校内研究授業が行われました!

校内研究授業が行われました!

今日は、1年生と4年生の教室で校内研究授業が行われました。

1年生は、算数「どちらがおおい」の学習でした。形の違う3つの容器に入る水の量はどれが一番多いかを比べます。どんな比べ方がいいかな?実際に水を注いだり、移し替えたり、操作活動をしながらみんなで考えました。

まずは容器を観察し、どれが多いか予想しました。

実際に水を入れて比べてみますが、なかなか思うようにいかない・・・そこで先生が取り出したのはコップです。同じ大きさのコップを3つ、これを使ってうまく比べられないかな?

それぞれの容器の水をコップに移し替えて、高さを見れば比べやすいことが分かりました。

4年生の算数は、「倍の見方」の学習でした。二つの数量関係に着目して「もとにする量」をもとめる学習です。これから5年生、6年生の学習におおいに関係する大切な内容です。

これまでに学習してきたことを生かしながら、テープ図や数直線などの図を利用しておのおのが自力解決を進めました。

次に、自分の考えを、小グループで紹介し合い、考えを深めたり広めたりしました。

グループでまとめたことを、発表します。分かりやすく自分の考えを伝えることも大切な学習です。

放課後は、先生たちが授業研究会を開きました。

よりより授業を行うために、先生たちもいろいろな意見を出し合い授業の改善に努めています。