学校日誌(2019年度~)

校長室に2年生児童が遊びに来ました

昼休み、2年生の児童が校長室に遊びに来ました。写真を撮ったときは4人でしたが、実際はもっとたくさんの児童が来てくれました。遊びに来てくれた記念に、校長から仮面ライダーのメモ用紙やウルトラ怪獣の消しゴムスタンプを押した付箋などをプレゼントしました。

また遊びに来てくださいね。

今日の給食(2月18日)

《今日の給食》

麦ごはん 牛乳 まぐろかつ 五目きんぴら じゃがいもの味噌汁

《ひとことメモ》

きんぴらは、細切りにした野菜を砂糖としょうゆで甘辛く炒め煮にした日本料理です。江戸時代後半頃には庶民の惣菜としてよく食されてきましたが、当時はごぼうだけで作ったきんぴらでした。

ごぼうのきんぴらを作るときは、皮をむかずに、こするように洗ったほうが風味よく仕上がります。ごぼうの他にもれんこんやにんじんなど歯ごたえのある根菜を使ったきんぴらがあります。

今日は給食では定番の五目きんぴらです。ごぼう、にんじん、椎茸、豚肉などたくさんの具材が入っています。

オガワニ体力アップ

今日のオガワニ体力アップは、体育館で行いました。今日は主に投げる力と、跳ぶ力の強化を行いました。

今日の給食(2月17日)

《今日の給食》

米粉パン 牛乳 ハムチーズピカタ 花野菜サラダ ちゃんぽん風うどん

《ひとことメモ》

ブロッコリーとカリフラワーは、どちらもキャベツと同じ アブラナ科の野菜です。野生キャベツの花蕾が肥大したものがブロッコリーとなり、ブロッコリーが突然変異したのち、品種改良されて出来たものがカリフラワーと言われています。 日本に渡ってきたのは明治初期で、カリフラワーの方が少し早く普及したようです。

カリフラワーとブロッコリーのどちらにもビタミンCが多く含まれ、ブロッコリーには、カロテンや鉄分も多く含まれています。

今日は、花野菜サラダにしました。

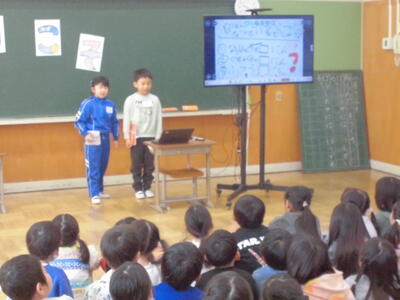

来年度入学児小学校訪問

4月に本校に入学予定の園児が訪問しました。

前半の1時間は小学校の紹介をし、後半の1時間は校内を案内しました。

1年生はこの日のために、タブレットPCでプレゼンの資料を作り練習を重ねてきました。本番では喜んでもらえ、園児にも1年生にも充実した時間となりました。

1年生の皆さん、お疲れ様でした。

今日の給食(2月16日)

《今日の給食》

~馬頭中学校1-2作成献立~

ごはん 牛乳 豚肉生姜炒め のり酢和え 野菜スープ チョコクレープ

《ひとことメモ》

今日は給食で人気の「のり酢和え」を組み合わせた馬頭中学校1年2組作成献立です。

のり酢和えは、野菜とツナを合わせ、しょうゆと酢で和え、のりを加えて作ります。野菜はしっかりと水気を切ること、ツナは油を切りすぎないことが美味しく作るポイントです。甘めの味付けにしたいときは砂糖を少し加えても美味しくできます。

那珂川町の給食では、野菜はほうれん草だけですが、白菜やキャベツ、もやし、にんじんなどを入れたのり酢和えもあります。

今日の給食(2月13日)

《今日の給食》

~はつうま献立~

ごはん 牛乳 鶏のから揚げ しもつかれ 豆乳ごま汁

《ひとことメモ》

初午は、2月最初の午の日に五穀豊穣や商売繁盛などを願って、各地の稲荷神社で行われるお祭りです。

栃木県には初午の日に、しもつかれを食べる風習があります。しもつかれは、「正月に使った塩鮭の頭」「節分の残りの豆」「霜にあたった野菜」などを、おいしく食べるための工夫がつまった栃木県の郷土料理です。独特な見た目や香り、味から好みが分かれる料理ですが、給食のしもつかれは、酒粕をひかえめにして食べやすい味に調理しています。今まで食べたことがない人も、今日のしもつかれをぜひ食べてみてください。

全校遊び

今日のロング昼休みは、児童会の中央委員が企画した「全校逃走中(鬼ごっこ)」を実施しました。

中央委員がハンターとなり、児童を追いかけ、捕まえたら檻に入れます。途中でミッション(暗号や謎解き問題)が出て、児童はハンターに追いかけられながら檻にいる児童に伝えます。答えが当たっていたら檻の中の児童を一人解放できます。

全校児童が校庭を走り回り、楽しく体力づくりもできました。

実際の檻はありませんが、児童が集まっている場所が檻です。

今日の給食(2月12日)

《今日の給食》

コロッケパン(ミルク丸パン・豚肉コロッケ・中濃ソース) 牛乳 ハムサラダ 野菜のポトフ

《ひとことメモ》

コロッケとは、ふかしたじゃがいもをつぶし、炒めた玉ねぎとひき肉を加えて形を整え、衣をつけて揚げた料理です。

フランス料理の前菜のひとつ「クロケット」がコロッケのルーツと言われています。日本へは明治維新にさまざまな西洋料理が伝わり、西洋のクリームコロッケをまねして、日本のコロッケができました。大正時代、洋食のトンカツは13銭、ビーフステーキは15銭だったのに対し、コロッケは25銭ととても高価な料理だったそうです。

今日は、栃木県産の豚ひき肉が入ったコロッケです。パンに挟んで食べてください。

工場見学(5年生 社会)

5年生は社会の学習の一環で、大田原市にある化粧品工場に見学に行きました。

今回の見学は、工場を見学することを通して、モノづくりの工夫や厳しさや楽しさを知り、工業生産の理解を深めることをねらいとしています。

一度に見学できる人数に制限があるため、2日に分けていきました。

【2月9日:5年1組】

【2月10日:5年2組】

今日の給食(2月10日)

《今日の給食》

醤油ラーメン(中華麺・ラーメンスープ) 牛乳 肉団子 ごぼうサラダ レアチーズいちご

《ひとことメモ》

レアチーズは、チーズケーキのひとつです。チーズを使ったケーキには、オーブンで焼くベイクドタイプ、湯煎で蒸し焼きするスフレタイプ、冷やして固めるレアタイプの大きく3つに分けられます。

チーズケーキは、古代ギリシャオリンピックの期間中に、アスリートたちに振る舞われたのが始まりとされていますが、当時のチーズケーキは、現在のものとは味も見た目も異なり、プリンのようなものだったそうです。

今日は、クリームチーズに生クリームといちご果汁を混ぜて冷やし固めたレアチーズです。

今日の給食(2月9日)

《今日の給食》

ごはん 牛乳 餃子の甘酢あんかけ 豚キムチ わかめのかき玉汁

《ひとことメモ》

季節を問わず食べられるわかめですが、収穫期間は短く1月から4月頃までです。収穫時期には、漁師さんが朝早くから海に出て1年分のわかめを収穫します。

最も収穫量が多いのは、三陸地区と呼ばれる岩手県と宮城県の沿岸で、日本のわかめの約70%が収穫されています。わかめは、育った海の環境によって味や食感に違いがあります。三陸産のわかめは、リアス式海岸で厳しい海流のなかで育つため、肉厚で歯ごたえがあります。

今日は、三陸産のわかめが入ったかき玉汁です。

中学校の先生が授業を参観しました

今日の2校時、小川中学校の先生が来校し、6年生の授業の様子を参観していきました。

今日の給食(2月6日)

《今日の給食》

ごはん 牛乳 厚焼き卵 ピリ辛肉じゃが かんぴょうボールスープ

《ひとことメモ》

肉じゃがは、肉とじゃがいも、野菜を煮込んだ和食の煮物料理です。牛肉、豚肉、鶏肉などが使用されますが、関西では牛肉、関東では豚肉が使われることが多いようです。

肉じゃがの歴史は古く、1900年頃には海軍の料理教科書に、肉じゃがに近い料理のレシピが載っていたそうです。ビタミンをたくさん含んだ栄養豊富な料理として広まりました。現在では、ご当地グルメの肉じゃがが考案され、地域おこしにも利用されています。

今日は、大田原市産のじゃがいもを使ったピリ辛肉じゃがにしました。

社会科見学(4年生 社会)

4年生は社会科の学習で、町内の製陶所に見学に行きました。

製陶所では施設の見学をしたり、手びねり体験をしたりしました。手びねりで作った粘土の作品は、製陶所で焼いて後日児童のもとに届きます。

今日の給食(2月5日)

《今日の給食》

コッペパン りんごジャム 牛乳 ハニーマスタードチキン

ほうれん草サラダ スパゲティナポリタン

《ひとことメモ》

ほうれん草の原産地は、中央アジアから西アジア、カスピ海南西部とされています。市場に出回っているのは、ほとんどが「東洋種」と「西洋種」をかけ合わせた「交配種」です。交配種は栽培しやすく、えぐみが少ないので、おひたしや炒め物、スープなど、さまざまな料理に使うことができます。

ほうれん草には、鉄や葉酸、βカロテン、ビタミンCなどの栄養素が多く含まれ、緑色の濃いものほど栄養価が高いといわれています。

今日は、ほうれん草をドレッシングで和えたサラダにしました。

授業参観・学年PTA

今日の5校時は授業参観でした。

授業参観にはたくさんの保護者の方が来てくださいました。児童は頑張っている姿をお家の人に見せることができました。

授業参観の後には学年PTAを行い、1年間の学習の様子や生活の様子についてお伝えしたり、次年度の役員を決めたりしました。

お忙しい中授業参観・学年PTAに参加してくださり、ありがとうございました。

今日の給食(2月4日)

《今日の給食》

~馬頭中学校1-1作成献立~

ごはん 牛乳 和風ソースハンバーグ チーズサラダ さつまいもの味噌汁 アセロラゼリー

《ひとことメモ》

ハンバーグの起源は18世紀頃、ドイツのハンブルクで労働者向けの食事として流行したタルタルステーキと言われています。

現在、日本で食べられているハンバーグは、オムライスやナポリタン、ドリアなどと同じように、西洋料理をヒントに日本で独自の進化をとげた料理です。ハンバーグは、牛、豚、鶏など使う肉の種類や、トマト、クリーム、大根おろしなどソースの種類によって、いろいろな味を楽しむことができます。

今日は、馬頭中学校1年1組の作成献立です。玉ねぎとりんごで作った和風ソースをかけたハンバーグです。

ミシンボランティア(5年生 家庭科)

5年生は家庭科の授業でミシンを使っています。2月2日は5年2組、2月3日は5年1組で家庭科を行い、地域のボランティアの方の御支援をいただきました。

ボランティアの方々は、地域学校協働本部の地域コーディネーターが地域の方に声をかけて集めてくださいました。ボランティアは、この他にも図工のノコギリ引きや釘打ち、校外学習時の見守り等、様々な活動で御協力いただいています。

御協力くださったボランティアの皆さん、ありがとうございました。

今日の給食(2月3日)

《今日の給食》

~節分~

きなこ揚げパン 牛乳 クリームシチュー イタリアンサラダ ベビーチーズ

《ひとことメモ》

2月3日は節分です。もともと節分とは、季節がかわる節目として立春、立夏、立秋、立冬の前の日のことをいいましたが、今は立春の前日のみを節分と呼ぶようになりました。

節分に豆をまくことで、鬼に見立てた災いや病気などの邪気を追いはらい、福を呼び込むという意味があります。

今日はきなこ揚げパンです。きなこは、大豆を炒って粉にしたものです。大豆を加熱することで、特有の臭みがなくなり、香ばしくなります。パウダー状なので、消化吸収が良く、「畑の肉」といわれる大豆の栄養をそのままとることができます。