学校の様子

修学旅行⑨(2日目)

おはようございます。修学旅行2日目となりました。お知らせをします。7時ころには朝食をとり、まもなく8時ころにはホテルを出発する予定です。全員元気にしています。

修学旅行⑧

修学旅行のお知らせです。一行は17:00ころ、宿泊地の「奥州秋保温泉 蘭亭」に到着しました。全員元気です。

この後、夕食、入浴、班長会議などしながら一日の疲れを癒し、明日への備えをします。就寝予定は21:30です。

修学旅行⑦

修学旅行のお知らせです。「仙台みやぎの杜水族館」で、イルカショーを観覧しました。全員元気に過ごしています。

修学旅行⑥

修学旅行のお知らせです。第一日目も午後になり、3つめの訪問地となりました。15:00頃、宮城県仙台市中心街の東側、仙台港に位置する「仙台うみの杜水族館」に到着しました。これから館内に入ります。全員元気に活動しています。今後の予定では、16:20に水族館を出発して、宿泊先に向かいます。

修学旅行⑤

修学旅行のお知らせです。12時40分ころ、宮城県仙台市の青葉城公園に到着し、昼食休憩となっています。おいしいお昼ごはんに、笑顔満開です。全員元気に活動しています。

最後に伊達政宗公の銅像の前で記念写真を撮りました。この後、「仙台うみの杜水族館」に向かいます。

修学旅行④

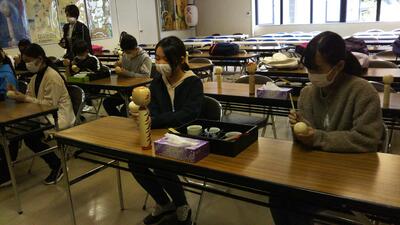

修学旅行のお知らせです。10時40分頃、宮城県蔵王町の「みやぎ蔵王こけし会館」で絵付け体験を行っています。素敵なこけしができそうですね。全員元気です。

体力つくりで50m走

6年生が修学旅行のため、ちょっと静かな学校です。

業間の体力つくりは、本日の最高学年である5年生が中心となって運動委員とともに50m走を行いました。3密対策のため5レーン設けられた走路で、50mのその先を目指して全力で走り抜けていました。後片付けも5年生の係の児童を中心に自ら行っていて感心しました。

活動の終わった児童は、リフレッシュした体で3時間目の授業に向かっていきました。

修学旅行③

修学旅行のお知らせです。午前9時55分頃、東北自動車道・国見サービスエリア(福島県の北部にあります)で休憩をしました。全員元気です。

修学旅行②

修学旅行のお知らせです。午前8時20分頃、東北自動車道・那須高原サービスエリアで休憩をしました。全員元気です。

修学旅行①

今日もこれから秋晴れになるのかなと予感させる、朝もやが気持ちの良い朝です。本日から2日間、6年生が修学旅行で、仙台、松島方面に出かけます。

集合時刻前から、保護者の皆さんに連れられた6年生が続々と集まってきました。欠席ゼロで全員そろって出かけられます。誰もが、わくわく感で顔が輝いて見えました。出発式では、校長先生、担任の先生からお話をいただいた後、全員で保護者の皆さんに「行ってきます」のあいさつを元気にして出発していきました。

これから始まる6年生の思い出でづくり。訪問地の天気予報も◎です。大いに楽しんできてください。

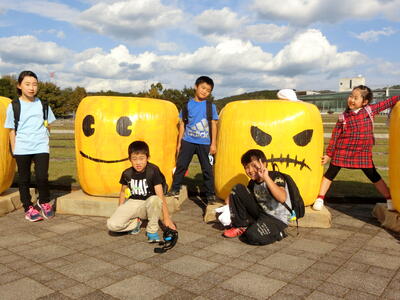

1,2,3年生が遠足に出かけました

本日は天気にも恵まれ、1~3年生は軽やかな足取りで登校してきました。

朝、昇降口で校長先生からのお話をいただき「行ってまいります」のあいさつをしてから2台のバスに分乗し出発しました。およそ40分バスに揺られて、目的地の「なかがわ水遊園」に到着しました。魚のおなかがみられるチューブの水槽、ヤマメなどの淡水魚などを観察し、プラバンづくりのワークショップで素敵な魚の小物もできました。館内を2~3周もするほど満喫することができました。行動が早かったおかげでお土産の購入、お弁当と子供たちが最も楽しみにしていた時間をたっぷりととることができました。暖かな日差しの下で日頃とはちがったゆっくりとした時のながれにひたっていました。さらに、広い園内で思いっきり遊んで、時がたつのを忘れるくらい楽しんでいました。

下校後は、お家に帰って楽しい思い出話を笑顔で話したことでしょう。1~3年生のみなさん、楽しい思い出ができましたね。

5年生のみなさん、2日間よろしくね

今日は天気に恵まれました。朝、1~3年生が「なかがわ水遊園」の遠足に元気に出かけていきました。

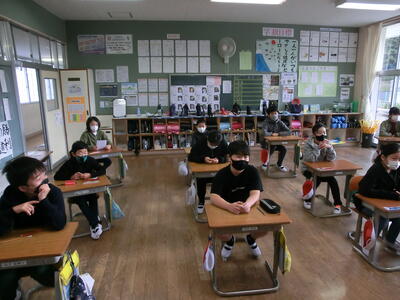

一方、留守番をしている5年生教室では朝の学習前に、先生から「明日は、特別な日ですが・・・」と投げかけがありました。「明日から2日間、修学旅行で6年生が留守にするので、みなさんは最高学年になりますね。」5年生は、清掃班長、国旗当番、放送当番など6年生が当たり前のように担ってくれている活動を口にして、2日間はその役を任されることに気づいていました。

5年生のみなさん、2日間の学校の支え役をよろしくお願いします。君たちなら立派にできますね。

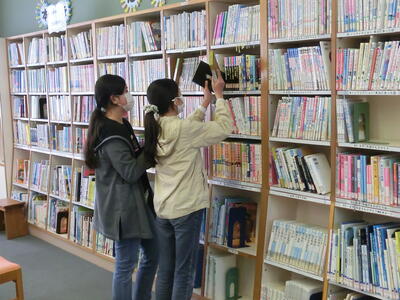

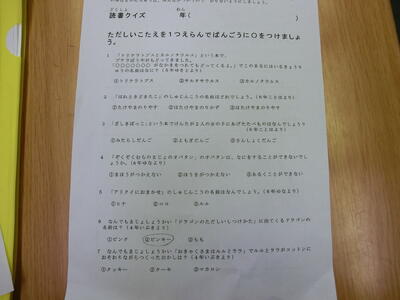

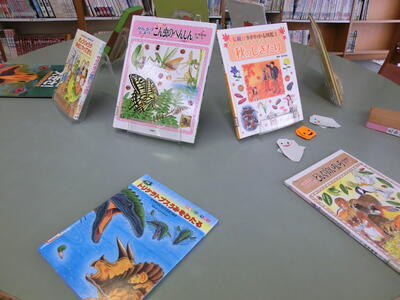

読書クイズに挑戦しています

読書の秋にちなんで、読書旬間を実施しています。

図書委員会では、委員の子供たちが考えた本に関するクイズ「読書クイズ」を行っています。図書室にある本の内容について、その題名を当てるという企画です。先週金曜日の業間には、全校生の半分以上の子供たちが図書室に集まってクイズに挑戦していました。今日も、本の借り換えと併せてクイズに挑戦する子がいました。挑戦した子には、委員会から素敵なプレゼントが用意されています。本好きな子供が増えていきますね。

家庭学習のコーナー

本校のホームページをご覧いただき、ありがとうございます。

今年の重点的な取り組みについて、ホームページ内に特設コーナーを設けてあります。それが「家庭学習のコーナー」「コミュニティ・スクールのコーナー」「主体的・対話的で深い学びのコーナー」です。今回は、「家庭学習のコーナー」についてお知らせします。このコーナーには各学年の廊下に掲示してある、よい取り組みを保護者の皆様にもお伝えするコーナーです。画像はやや小さめですが、拡大してご覧いただければ内容も読み取れると思います。「めあての立て方」「ノートの取り方」「振り返りのやり方」「保護者の方のかかわり方」など参考になる点があります。

なお、校内では昨年度に取り組んだ「リレーノート」と併せて、コーナーでご紹介したものと同じものが掲示されています。来校された折、ぜひご覧ください。

↓ ↓ ↓ 特設コーナーはこのマークです ↓ ↓ ↓

教育実習が終わりました

10月の残りも少なくなりました。今日は雨の一日です。

10月の初めから始まった3週間にわたる教育実習が、本日最終日となりました。今年は、本校の卒業生のお二人(同級生です)が1,2年生とともに、先生になるための実習をしてきました。最終日は、全日実習という一日通しての担任を務めました。これまで、子供たちに寄り添い、ともに学び、ともに遊び・・・居て当たり前の雰囲気になってきたところです。でも、今日でお別れしなければなりません。子供たちは、一生懸命に考えて準備した「お別れの会」をしました。今日の雨は、お別れの涙のようですね。

【教育実習生からのメッセージ】

(1年生)元気で素直な皆さんといっしょに学ぶことができて楽しかったです。

(2年生)明るく元気なみなさんといっしょに生活することができてよかったです。

お二人とも、本当にお疲れさまでした。そして子供たちのために尽力してくださりありがとうございました。お二人に輝かしい将来が訪れますよう陰ながら応援していますよ。

就学時健康診断を行いました

令和2年度も折り返しをすぎ、徐々に令和3年度に向けた活動も動き始めつつあります。

今日の午後、来年度入学生と保護者の皆さんを対象に、「就学時健康診断」「説明会」を行いました。身体計測や健康診断、保護者のみなさんへの就学に向けての各種説明を行いました。入学予定の児童の皆さん、保護者の皆さん共に、初めての学校の雰囲気に緊張していたようです。途中、スクールカウンセラーの先生から次年度に向けて子供たちの気持ちを高める子育てのお話もいただき、アイスブレイクのアクティビティとともに、和気あいあいとした雰囲気の中で学び取ってくださっていました。

令和3年度入学生の皆さん、心よりお待ちしています。

1学年の学年PTA活動(親子活動)が行われました

先ほどの記事につづいて、1学年PTA活動の後半では、親子活動が行われました。

今回のテーマは「親子でハロウィーンものづくり」でした。紙粘土の置物や入れ物に親子で絵具を使って色付けをしました。親子で活動するっていいですね。手を携えて一緒に色を塗ったり、顔を寄せ合ってお話ししたりするほほえましい姿がみられました。教室に笑顔がいっぱいあふれていました。親子ふれあいは、親子のきずなや子供の心の安定の礎になります。ぜひ、家庭でも”いっしょに〇〇”を取り組んでいけたらと思います。

1学年の保護者の皆様、ありがとうございました。

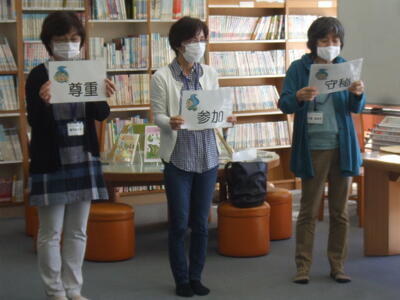

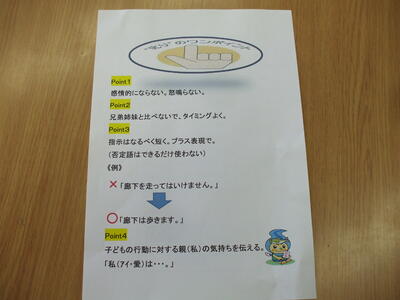

1学年の学年PTA活動(研修)が行われました

今日は、日差しがとても温かく気持ちよく感じました。

さて、今日の2,3時間目に第1学年の学年PTA活動が行われました。まず前半の研修の様子をお知らせします。

研修の講師には、町ボランティアのオピニオンリーダー「パレット」の皆さん3名と、町教育委員会生涯学習課の社会教育主事さんをお迎えしました。

今回の研修テーマは「あなたならどんな言葉を選びますか?~叱りの極意~」でした。子供に向ける言葉は、言い方ひとつで、やる気を起こさせるか、失わせるかが大きく変わってきますね。参加の皆さんは、「怒る」では「怖い」「「命令」「否定されている」と感じ、「諭す(ほめながら)」では、「やる気になる」「受け入れられている」「安心する」と感じていましました。どんな子でも、よくなりたいという気持ちはもっているので、その気持ちを後押しする言葉かけが大切なことを学びました。

その後、我が子のよいところを発表し合いました。「気が利きます」「みんなを笑顔にします」「お料理作りを手伝ってくれます」「兄弟の面倒をよく見ます」「時間を見て勉強もがんばってます」・・・みなさんたくさんお子さんの良さを見取っています。どんどん褒め、認め伸ばしてあげたいですね。

参加者からは「なかなかない機会なのでよかったです。」「やってみようと思いました。」「気持ちがほっとしました。」などの意見が聞かれました。

なお、今回の研修は新型コロナウイルス感染症対策のため、間隔を開けたり間仕切りを立てたりしながら行いましたが、皆さんの気持ちがしっかり伝わり合っていました。オピニオンリーダーの皆さん、社会教育主事さんありがとうございました。

【お知らせ】ケーブルテレビで生活の様子が放送されます

10月6日に収録しました本校の子どもの生活の様子が、本日の夜からなかがわケーブルテレビさんで放送されます。

下記の番組で4分ほど、10月23日(金)まで毎日放送されます。どうぞご覧ください。

【放送】

番組名 ニュースなかがわタウン

日 時 令和2年10月20日(火)~23日(金)

19:30~

内 容 昼休み、給食、清掃の様子

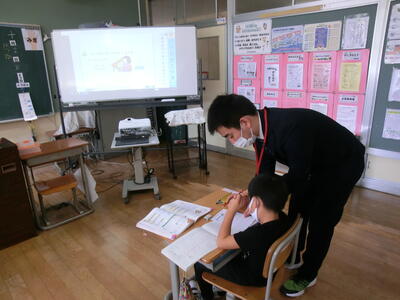

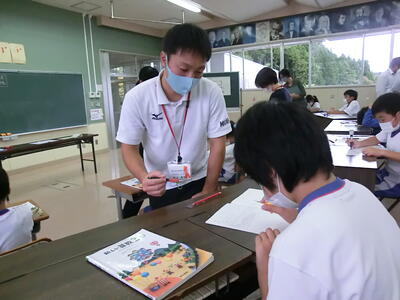

教育実習生の研究授業がありました

今日は天気が良く、さわやかな感じです。寒さもなくなりよかったと思います。

教育実習生のお二人は実習最後の週となり、1、2年生で研究授業を行いました。今日の授業に向けて指導案を作ったり教材を工夫したりして本番に臨みました。教職員も参観に訪れましたので、緊張していたようですが、計画にしたがってていねいに子供たちと授業を作り上げていきました。子供たちも、いつも一緒に遊んでくれる優しいお兄さんのために、いつもよりなお一層頑張っていました。

教育実習生のみなさん、お疲れさまでした。これから目指す教職へのよい経験になったと思います。

昇降口に生け花

子供たちの行き来する昇降口に、職員が子供たちの心に潤いをとの願いを込めて「生け花」を飾りました。

休み時間に作業をしていましたら、4年生の女の子が足を止めて「何の植物かな?」と疑問をもちました。職員は「夏の早いころに実がなる果物ですよ」と。それはビワの葉でした。色とりどりの葉が飾られ、昇降口がぱっと華やいだように感じます。その後、6年生の女の子も教室への戻り際、じっくりと見ていました。

気持ちが安らげる場所があるのはとてもいいですね。

子ども祝い太鼓の練習が始まりました

地域の伝統芸能「祝い太鼓」を子供たちが受け継ぎ始まって40年近くが経とうとしています。再来年度に開かれる「いちご一会国体」の前の「栃の葉国体」以降、地域の方々の教えを乞うて脈々と続いています。

今年も6年生の皆さんが、町の元気フェスタ代替事業や学習発表会に向けて練習を始めました。昨年度の卒業式で披露して以来ですが、さすが6年生の皆さんです。衣装もしっかりと決まって、体育館の外まで響き渡る力強い演奏が聞こえてきます。

この後の発表に向けて6年生のみなさんがんばってください。

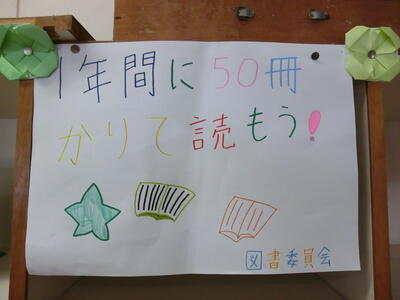

校内読書旬間が始まりました

朝晩めっきり寒くなってきました。秋も本番です。

読書にちょうどよい季節になりました。学校でも「校内読書旬間」が始まりました。子供たちがさまざまな本に親しみ、読書の楽しさや意義を確認するとともに、読書を習慣化するきっかけとなることを目的に行います。本日から11月6日(金)まで、目標冊数を決めた読書を、朝の時間や休み時間などを利用して進めます。今年はコロナ対策のため限定的ではありますが、次のような委員会の企画も用意されています。

(図書委員会の企画)

①11月5日(木)に、図書委員会による読み聞かせ

②10月23日(金)から図書委員による本に関するクイズ

本校の学校教育目標の「心の豊かな子(やさしく)」「よく学ぶ子(かしこく)」に関係していますね。たくさん本を読んで、もっともっとやさしく、かしこい子になってください。

楽しい昼休み

ちょっと暖かくなった昼休みに、子供たちは校庭に出て元気に遊んでいました。

主に高学年の子は、ボール遊びや走って追いかけっこすることが多いようですが、そこに交じって下学年の子もいっしょに遊んでもらったり、わんぱく広場で遊具や砂場で思い思いの遊びをしたりしていました。

その時、ボール遊びをしている3年生が誤って強く蹴りすぎて、そのボールを木の上にのせてしまいました。そこで、教育実習にきている先生に「すみません」と声をかけて取ってもらっていました。その後、元気な明るい声で「ありがとうございました」とお礼を言って頭を下げていました。すがすがしい気持ちになる場面でした。素敵な心をもち、行動に移せる子ですね。

昼休みの後は清掃の時間です。みんなすっきりした気分で取り組んでいるように見えました。

校内漢字・計算テストにチャレンジ

今日は午前の途中から日差しが戻ってきました。寒かったのでちょっぴりほっとしました。

今日は全学年で、第1回校内漢字・計算テストを行いました。1学期の学習内容を、朝の学習などで何度も復習して本番に臨みました。児童のみなさんは、満点を目指して真剣に受験していました。ある5年生の女の子に「どうでしたか?」と尋ねましたら『自信があります』との答えが返ってきました。やはり練習を重ねるとできるようになり、そしてできた喜びを味わうことができるんですね。この後、合格した子供たちには合格証を手渡したいと思いますし、全員ができるようになるまでフォローアップをしていきたいと思います。

子供たちの力を高めたり、自信・意欲をつけさせてあげたりするため、第2回・3回とこの取り組みを続けて参ります。

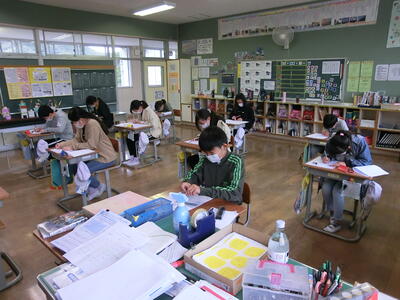

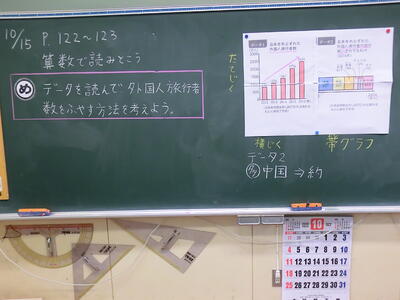

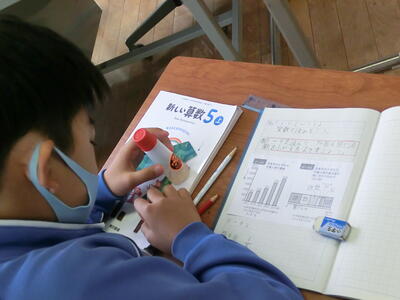

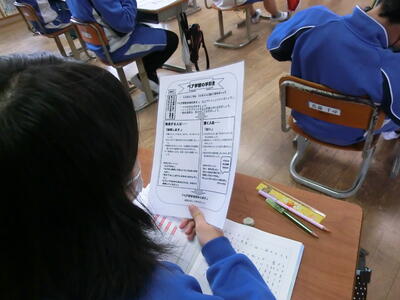

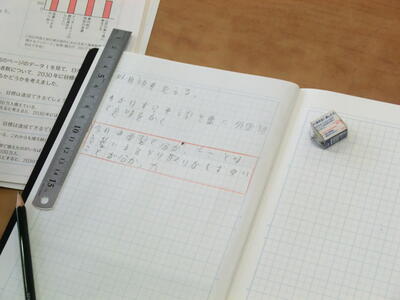

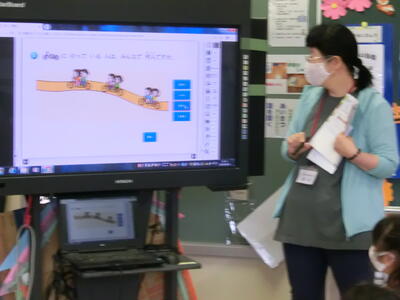

5年生の算数「算数で読みとこう」

今日も曇り空で、ちょっと肌寒い感じがしました。

4時間目に5年生が算数の授業で「算数で読みとこう」という学習をしていました。今日のめあては「データを読んで、外国人旅行者数をふやす方法を考えよう」でした。これが算数科のめあて?と思われる方もいるかもしれませんね。授業の中で、棒グラフや帯グラフを読み取ったり、割合を使って旅行者数を求めたりする活動がしっかり入っていましたので、まさしく算数科の学習でした。

ですがそれだけではありません。①地図を使って、距離や方位を確認する。(社会科の学習)②旅行者数を、どのようにしたら増やせるか考える(国際理解教育)③ペア学習でお互いの意見を尊重しながら学び合う(人権教育)・・と様々な視点での学びがありました。5年生のみなさんは、聞く、書く、話すをがんばっていました。

これからも、主体的・対話的で深い学びに資する活動を取り入れていこうと思います。

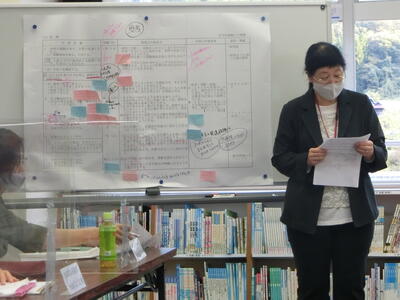

先生も勉強しています”授業研究会”

10月13日(火)の研究授業の後、放課後を使って授業研究会を行いました。これは「主体的・対話的で深い学び」に向け、子供たちに「できた」実感を味わってもらい「できる」ようにしていくために教職員が授業の在り方を勉強する会です。

授業者の先生が、授業の準備・実践をふりかえり、全教職員や他校の教職員、教育委員会からの指導の先生がグループワークで、授業のツボを学びました。子供同士の学び合いや、得られた大切な言葉をつないでまとめあげていくという一連の流れを再確認しました。とくに、主体的に学ぶことを大切にするために、これまでの学習との関連を意識させて「めあて」を持たせることや、めあてに対して振り返りをすることの大切さを再確認しました。

子どもに確かな学力が身につくよう、これからも教職員一同、学び合いを続けていきたいと思います。

3年生の研究授業「算数科」

はっきりしない天気が続いています。10月の秋晴れが早く戻ってきてほしいものです。

10月13日(火)に、学力向上指導員訪問で、本校の研究主題「主体的・対話的で深い学びの実現に向けた算数科の授業改善~確かな学力を身に付ける児育成を目指して~」に向けた研究授業を行いました。今回は栃木県教育委員会や那珂川町教育委員会から指導の先生を、また町内の小中学校の先生にも参加いただいてきました。3年生の皆さんは、多くの先生に囲まれて緊張する中、授業に取り組みました。

【子供たちの様子】

・これまでの学習内容をふりかえりながら、授業に見通しをもっていました。

・ノートの図や式、文を組み合わせて自分の考えを表現していました。

・フェースシールドを付けてペアを組み、自分の考えを友達に伝えていました。

・全体での話し合いでも、つぶやきを元に子供から出た言葉を大切にして授業が進みました。

・とちぎっ子学習状況調査の過去の問題から練習問題を解いていました

・与えられた視点で「学習感想」を書いて、学びをふりかえっていました。

今回は(2けた)×(1けた)のかけ算を位ごとに分けて計算する学習をしました。この考え方を大切にしてかけ算の筆算を習得していきます。

3年生のみなさん、緊張の中がんばりましたね。

目の愛護デー(10月10日)

少し遅れてしまいましたが、10月10日(日)は「目の愛護デー」でした。

本校では学級での指導に加えて養護の先生が、保健だより10月号や保健室前の廊下掲示物で周知を進めています。保健室前の廊下には季節によって大切な保健の指導内容が掲示されていますが、現在は「目の健康」について掲示されています。業間休みに6年生の女の子が、保健室前の廊下に来て「目はたくさんのものにまもられている~まぶた、まつげ、まゆげ、まばたき、なみだ~」の掲示をめくりながら、楽しんで多くのことを学んでいました。

10月の保健目標は「目を大切にしよう」です。デジタル化に伴い目には厳しい環境の昨今、今一度、目をいたわってほしいですね。

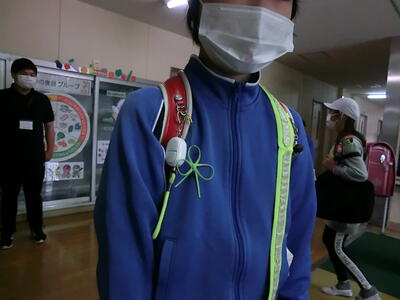

シトラスリボン運動

本校では、児童会が中心となってシトラスリボン運動を展開しています。毎朝の放送での呼びかけやポスターによる広報を続けています。

6年生は一足早くリボンを作成し、ランドセルにかけるなどして雰囲気づくりに貢献してきましたが、ようやくリボンの数が揃いましたので、全校生に配りました。今朝、登校してきた子供たちは、うぐいす色のリボンと色とりどりのストラップがランドセルなどに着けられいました。

新型コロナウイルス感染症はまだ収束していませんが、このことに伴う人と人との助け合いがさらに進むことを願っています。

5年生理科「流れる水のはたらき」

今日の朝は雨がちょっと降りました。過ぎ去った台風の余波なのでしょうか。

5年生が、校庭の砂場で活動をしていたので、見学しました。理科の「流れる水の働き」の単元の学習で、実験をしているところでした。流れる水には「浸食、運搬、堆積」のはたらきがありますが、それを実際に砂山に川を作り、カーブや傾斜でどのようになるのかを調べる実験でした。班ごとに山を作り、じょうろの水で川の流れを再現しました。予想していた流れと異なる結果もでたので、方法を工夫しながら複数回チャレンジしました。この後、結果をまとめ、共有して結論を導く予定です。

科学的なものの見方や考え方は、豊かな体験や協働して考察することで磨かれていきます。5年生のこのあとのまとめが楽しみです。

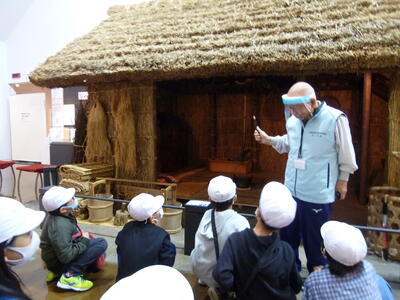

4年生が遠足に出かけました

台風14号が近づいてきていますが、今日は幸いにして曇りの天気。4年生の皆さんが那須方面の遠足に出かけました。

行先は、那須野が原博物館と那須野が原公園です。那須野が原博物館では那須の開拓の歴史を展示物や解説員の説明から学びました。特に那須疎水の完成までの歴史には興味をもって見聞きしていました。その後、水汲み体験ともっこかつぎ(開拓時に出た大きな石を担いで運ぶこと)をして、未開拓地での生活の大変さや開拓の苦労を体験しました。社会科での学習を深めることができました。さらに昼食時に那須野が原公園へ行きました。寒かったのですが、子供たちは元気いっぱい、広い園内を散策したり、遊具で遊んだり、大きな風車を見たりして楽しく過ごしました。

「もっこ担ぎをしたらすごく肩が痛くなって、昔の人はもっと重いものを運んでいてすごいなと思いました。」

「雨がふってきたけれど、みんなで遊具で遊ぶことができてすごく楽しかったです。」

などの感想が聞かれました。4年生の皆さん、楽しい思い出になりましたね。疲れたでしょうから、週末はゆっくり休んでください。

5年生が遠足で日光に出かけました

本日は朝からあいにくの雨模様。それでも今日の日を心待ちにしていた5年生は、元気な笑顔で登校してきました。

朝、昇降口で校長先生からのお話をいただき「行ってまいります」のあいさつをしてからバスに乗り込み出発しました。まず、世界遺産に指定されている日光東照宮をじっくり見学しました。事前学習のイメージどおりの素晴らしい建造物を、詳細な部分にまで目を向けて見学しました。日頃では感じられない荘厳な雰囲気を堪能していました。最後にお土産コーナーに立ち寄り、思い出のお土産を購入していました。その後バス移動して霧降高原に向かい、昼食休憩をとりました。満足、満腹の帰りのバスでは安心したのか、みんなゆっくりと休んでいました。

【5年生の様子】

・行動が素早く、時間どおりに活動することができました。

・事前の調べ学習を生かして、東照宮の隅々を詳しく観察していました。

・お土産購入に悩んで遅くなった子に、心配して付き添ってくれる心優しい子がいました。

・陽明門の色違いのキーホルダーを揃えて購入し、みんなでお揃いにしようというなかよしの様子が見られました。

5年生のみなさん、お疲れさまでした。よい思い出ができましたね。

2年生が校外学習に出かけました

今年度は校外学習が延び延びになっていましたが、本日、今年度バスを使っての初めてとなる校外学習に2年生の皆さんが出かけました。

天候の心配される日でしたが、午前中いっぱいを掛けて「那珂川町図書館」「那珂川町馬頭広重美術館」に行ってきました。美術館は初めての子がほとんどで、展示室、バックヤード、会議室などを興味津々見ていました。トイレもユニバーサルデザインでこちらも驚いていました。図書館では、事前に作ってもらった貸出しカードで、一人3冊ずつかりました。途中、コロナ対策の”本の自動消毒器”を見学して、歓声を上げていました。

・「すてきな絵がたくさん見られてうれしい」

・「すてきな本をいっぱい借りられました。本当はもっと借りたかった。」

などの声が聞かれました。2年生のみなさん、よかったですね。

休み時間のわんぱく広場

今日は2年生の校外学習の日です。午前中は雲の切れ間から日が差しほっとする陽気です。

本校の西側に遊具がある「わんぱく広場」があります。そこで業間の休み時間にほっこりする風景を見かけました。

・3年生の男の子が、わんぱく広場の脇を流れる大内川に小魚を見つけ、先生とお話をしていました。以前には植物を見つけ名前を伝えてくれた男の子です。

・1年生の男の子たちが、教育実習生さんとカエルを見つけ、お話をしていました。

本校はとても自然が豊かで、ちょっとの時間で様々な自然体験ができています。そのあとチャイムが鳴りましたら、「急がなくちゃ」と言って、走って教室に戻っていきました。時間を守る姿がありました。

6年生の栄養指導

5校時に6年生を対象とした栄養指導「自分の食生活を考えよう」を、町の栄養教諭の先生をお招きして行いました。

6年生になると、食生活が乱れてしまったり、栄養バランスを崩してしまったりすることが増える傾向にあります。そのために、なぜ3回の食事をバランスよくとることがよりよい体を作ることにつながることを学びました。栄養教諭の先生が、学習バッグからたくさんの資料を取り出し、きめ細やかに指導してくださいました。6年生の皆さんは、グループ学習やプリントを使っての学習、班別の発表をしながらの学び合いに真剣に取り組み、栄養の大切さを自覚していました。

CTBさんの取材がありました

なかがわケーブルテレビのCTBさんのスタッフ3名が来校し、スポーツ大会はじめ、諸活動の取材をしていきました。

スポーツ大会は一人一人ががんばる姿を撮影しましたが、その後給食配膳と給食の様子、昼休みに校庭で元気に遊ぶ姿をカメラに収めていました。カメラマンさんは「元気でいいですね。」「楽しむ姿がほほえましいですね。」とほめてくださいました。

今週の金曜日のニュースや、それ以降にもスポーツ大会と合わせた番組も予定しているとのことです。楽しみになさってください。

盛り上がったスポーツ大会

午前中は気持ちのいい空模様で、今日の”スポーツ大会”にうってつけの陽気でした。

いろいろな行事が中止や延期される中で、子供たちが充実した楽しい生活が送れるようにと、運動会の替わりに校内行事「スポーツ大会」を行いました。運動委員会の皆さんが司会や準備運動の演示をして開会し、2つのブロックに分かれて1チーム当たり4ゲームの総当たり戦を行いました。

・張り切ってプレーする子 ・作戦を考えて投げる子

・逃げ方を工夫する子 ・下級生に教えてあげる子

・友達を応援し励ます子 ・笑顔でエールをおくる子

校長先生のあいさつや体育主任の先生の競技上の注意などをしっかり心に留めて活動する様子が随所にみられました。

成績発表では、自分にそして相手チームに大きな拍手を贈っていました。

本日はケーブルテレビのCTBさんや町広報誌担当の方が取材にきてくださいました。これからの放送や町広報誌を楽しみになさってください。

全校集会

今日ははっきりしない天気で、ちょっと動くと暑さを感じる陽気です。

業間に、コロナウイルス感染症対応のため実施していなかった「全校集会」を、校庭で今年度初めて行いました。全校生がディスタンスを保って集まると、校長先生に元気なあいさつをしてから始まりました。まず初めに表彰状授与をして、9月のサッカー大会で活躍した選手たちが全校生から祝福を受けました。その後、校長先生のお話を聞いてから、今日から始まった教育実習生の紹介がありました。フレッシュな2人の大学生に、みんな緊張しながら「よろしくお願いします。」のあいさつをしました。

こうした全校的な集まりを段階的に再開していきます。明日は「スポーツ大会」も開かれます。子供たちの生活リズムも徐々に普段のようになっていきます。

ワ―ケーション with kids in 那珂川

先週の金曜日に、本校会場で「ワ―ケーション with kids in 那珂川」が行われました。

「ワ―ケーション」という言葉は聞きなれないかもしれませんね。ワーク(work)+バケーション(vacation)を合わせた造語で、那珂川町で進めている取り組みです。県外からお見えになった3組の親子の皆さんは、校長室でお話を聞いたり1,2年生と一緒に体育の学習を体験したりしました。

学校でも、町役場の方々と協力しながら「おもてなし」の心でお迎えできたと思います。

体力つくりでドッジボール

今週は天気のよい日が続いています。日中は日差しが強く、暑いくらいです。

今日の業間は、縦割り班でドッジボールをしました。10月6日に行う運動会代替の「スポーツ大会」の練習を兼ねています。まず体育主任の先生からルールや気を付けることのお話を聞いた後、5つのコートに分かれて10分間のゲームをしました。本校児童はドッジボール好きということは感じていましたが、予想以上に盛り上がりました。これで、「スポーツ大会」も大成功間違いなしです。

こうした楽しい活動も、新型コロナウイルス感染症対策をしっかりとしながら進めて参ります。

PTA役員会を開きました

9月29日の18時からPTAの役員会を開きました。

令和3年度から本校で始める予定になっています「コミュニティ・スクール」について、その制度概要を確認し、スムーズに運営できるようにするため、PTA本部役員の皆様と情報の共有を行いました。

「コミュニティ・スクール」という名称は、お聞きになったことのある方もいるかもしれませんが、まだまだ一般的ではありません。学校運営協議会という組織を中心に、学校の運営と地域との協働のあり方をどのようにすすめていけばよいのかを確認しました。初めての取り組みですので、これから話し合いをしながら丁寧に準備していかなければならないことが分かりました。

地域や保護者の皆様も学校も、子供を中心においての諸活動でお互い様の関係を築いて、よりよい地域づくりや町づくりに結び付けていけたらと思います。

今後も「コミュニティ・スクール」についての情報は、本校のHPにコーナーを設けて随時発信して参りますので、ぜひご覧いただければと思います。

稲刈りをしました

朝晩は夜露が下りるくらい涼しくなりました。学校の近くでは「はってがけ」を降ろす作業も進んでいます。

天候不順で延期になっていました「稲刈り」が、田の管理でお世話になっている露久保さんの力をお借りして日曜日に行われました。本来であれば、子供たちに総合的な学習の時間を使って稲刈りをしてもらう予定でしたが、延期になっていたことと稲が倒れてしまっていたことから、天候の回復した日曜日の夕方に行いました。機械で刈っていきましたので、あっという間に終わりました。

5年生の皆さんは体験ができませんでしたが、総合的な学習の時間や家庭科の時間にまとめたり実習したりしながら学習の総まとめをしていきます。

露久保さんはじめ稲作にかかわってくださった皆様に感謝したいと思います。ありがとうございました。

秋桜

昇降口の花瓶にコスモスの花が生けてあります。素敵なピンクと白のコントラストがに「秋」らしさを感じます。

これは、子供たちに秋を感じてもらおうと、職員が自宅に庭から持ってきたものです。朝の観察簿を取りに来た子も、ちょっと足をとめて見入っていました。「ピンクの花が素敵です」とコメントしていました。

登校してくる子供たちの服装を見ても、長そでの上着を羽織って朝の寒さをしのいでしますね。これから秋本番。何事にも充実していく季節になりますね。

馬頭広重美術館・特別展のご案内

芸術の秋ですね。

馬頭広重美術館で特別展が行われています。新型コロナウイルス感染症のため、なかなか外出もできないかもしれませんが、お子さんの芸術鑑賞や豊かな情操の育成、親子ふれあいを目的に鑑賞なさってはいかがでしょうか。なお、入館料は子供(中学生以下)が無料となっています。

【特別展】

(前期)10月25日(日)まで

(後期)10月30日(金)から12月6日(日)まで

本日、お子さんをとおしてチラシを配付しました。鑑賞される場合は、コロナ対策もよろしくお願いします。

新たに網戸を設置しました

すっかり秋めいてきました。秋の味覚の果物もスーパーの店先をにぎわわせていますね。

新型コロナウイルス感染症の状況も一進一退で、これからはインフルエンザ対策との両立が求められています。そこですでに暑さは解消していますが、これからも継続していく換気の徹底のため、町当局の配慮で教室等の窓への網戸設置が行われました。授業に支障を来たさぬように休日に工事業者がきて設置してくれました。

全教室への網戸設置が完了しましたので、不快な虫の侵入を防ぎながら換気をすることができます。これからも新型コロナウイルス感染症への対応をしっかりと行っていきたいと思います。

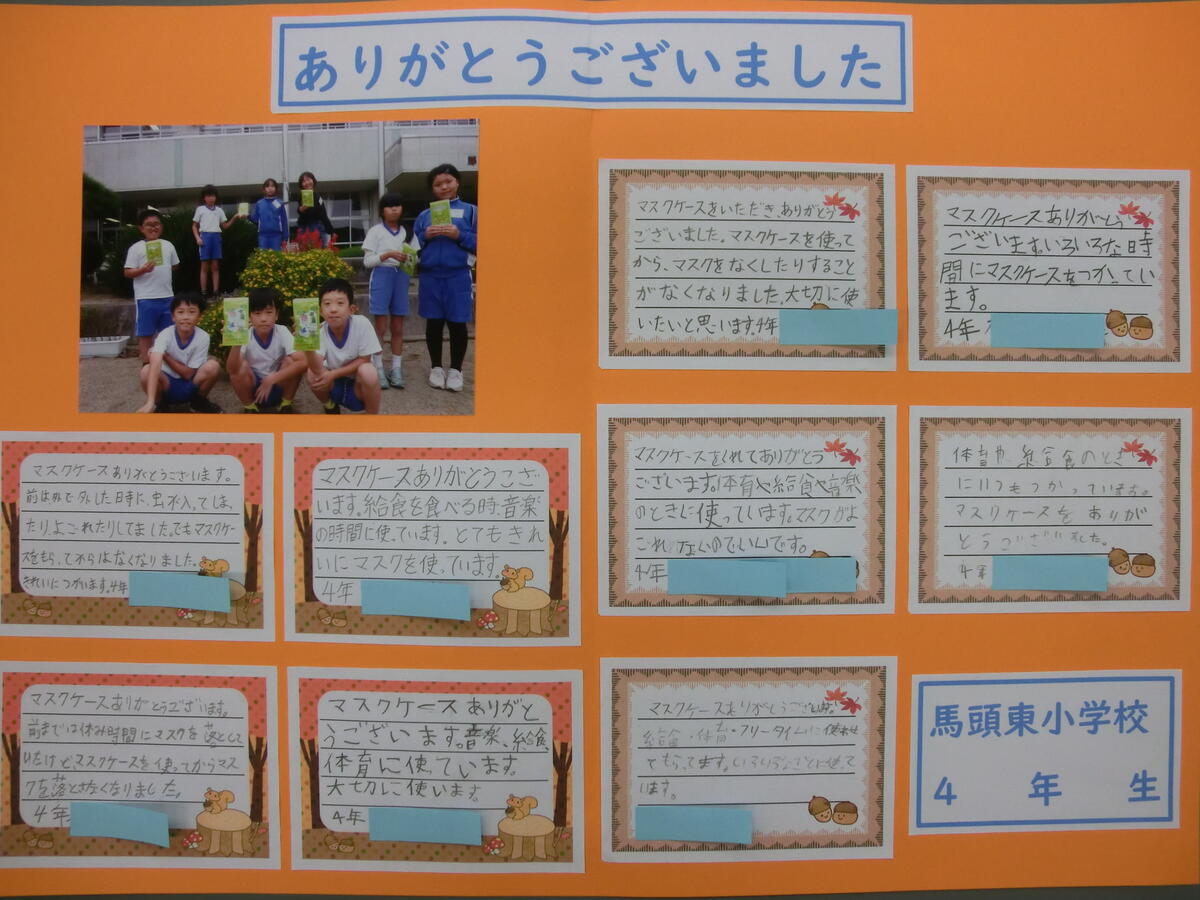

ありがとうのお手紙

マスクでの生活もだいぶ慣れてきています。色や柄も様々で学校生活の華やかさのひとつになっているのかもしれません。

さて、そんなマスクも外した時の衛生的な置き方は課題になっていましたら、鷲子山神社さんが子供たちのために、町内の全小学生を対象に抗菌マスクケースを寄贈してくださいました。子供たちは、とても喜んで給食や体育で使わせていただいています。本当に助かります。

子供たちが、喜びを表して記念写真を撮り、お礼の手紙をたしなめました。鷲子山神社さん、本当にありがとうございます。

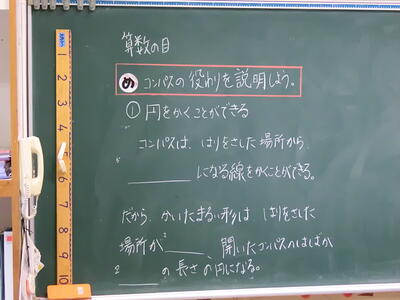

3年生の算数の授業

4時間目に、学力向上推進リーダーの先生が、3年生の支援に入ってくださいました。

3年生の授業は「算数的な見方や考え方」を扱う「め コンパスの役割をせつめいしよう」でした。

コンパスの2つの役割①円をかくことができる、②長さをうつしとることができるを説明していくために、文章の穴埋めをしながら考えていきました。

個人学習で自分の考えを書き、ペア学習(フェースシールドを使って)で考えを磨きながら、最後は全体学習で深めていきました。子供たちは、先生の言葉や板書、友達の意見に前のめりになりながら意見を述べ、正しい答えを導こうとする意欲がありました。

【3年生のすばらしいところ】

〇自分の意見をノートにていねいに書いていました。

〇ペア学習では、ノートを元に伝えあっていました。

〇全体学習では、よく聞き、自然にうなずき、人の意見への自分の意見をもっていました。

3年生も学び合いをがんばっていますね。だんだん力が高まってきています。だんだん難しくなっていく算数ですが、3年生のみなさんがんばってください。

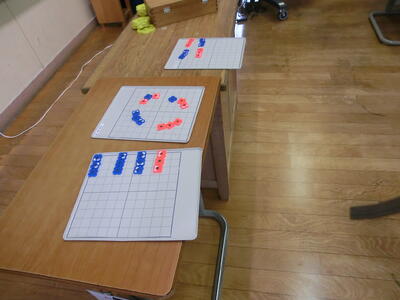

2年生の算数の授業

今日は、学力向上推進リーダーの先生が来校し、下学年の授業のサポートをしてくださいました。

2年生は、「かけ算」の単元の最初の時間の勉強をしました。

既習事項をふりかえり、画像(動画)をもとにおはじきの操作をしながらていねいに「め かけ算をことばでせつめいしよう」を確かめました。その後、いろいろな乗り物に乗っている人数を数えるために「〇人ずつ▢台で△人」を使って説明する学習を行いました。先生が「『ずつ』と『台』がポイントになりますね」と投げかけると、子供たちはノートに書いたりおはじきに当てはめたりして、よく考えていました。ひとりひとりのつぶやきやノートへの表現、子供の示したおはじきを元にして授業が進んでいきました。

【2年生のすばらしいところ】

〇自分の考えを言葉や文字、半具体物(おはじき)で表現することができていました。

〇ノートがよくとれています。

学習への気持ちがしっかりして、一生懸命に意見を述べようとする2年生のみなさんのがんばりを感じました。これからの「かけ算」の学習をがんばってくださいね。

不審者対応の避難訓練

台風12号は東に逸れ、幸い被害もなかったようで何よりです。

今日の2校時、不審者侵入を想定した避難訓練を行いました。

児童は、緊急放送や担任の指示に従って、静かにそして真剣に避難し、短時間で完了することができました。避難場所では、校長先生や那珂川警察署のスクールサポーターさんから、指導・講話をいただきました。「お・か・し・も・か」の約束を再確認しました。

年に1回の訓練ですが、毎年繰り返して万が一に備える心構えをもつことの大切さを感じていました。