学校日誌(2019年度~)

今日の給食(11月27日)

《今日の給食》

キャラメルパン 牛乳 チキンナゲット ブロッコリーとツナの和え物 クリームスパゲティ

《ひとことメモ》

チキンナゲットは、アメリカで考案された料理ですが、その起源についてはあまりはっきりしていません。

鶏肉を細かく切ったものやひき肉などを塊にして形を作り、衣をまぶしたものです。油で揚げたり、焼いたりして調理します。

チキンナゲットの名前は、調理された色や形が「天然の金のかたまり」のように見えたことに由来しています。

チキンナゲットには、鶏のムネ肉、モモ肉、皮などの部位を混ぜ合わせて使うことが多いですが、今日は、ムネ肉で作ったソフトな食感のチキンナゲットです。

今日の給食(11月26日)

《今日の給食》

麦ごはん 牛乳 さば味噌煮 五目きんぴら のっぺい汁

《ひとことメモ》

魚には白身と赤身があります。違いは身の色ではなく、筋肉や血液に含まれる色素たんぱく質といわれるものの量で区別されています。赤身はマグロやカツオなどの長距離ランナー型の魚、白身はヒラメやアンコウなどの短距離・瞬発力型の魚です。

さばは赤身の魚に分けられ、日本中の海に生息しています。大きいものでも50cmを超えるくらいで、日本ではよく食べられてきた魚です。体をつくるたん白質や、骨を強くするビタミンD、脳の働きや記憶力アップを助けるDHAなどが豊富です。苦手な人もひと口は食べましょう。

避難訓練(不審者対応)

今日の2校時、不審者対応の避難訓練を行いました。

警察スクールサポーターの方が不審者役となり、複数の教員が「さすまた」等をもって対応しました。教室は出入り口の窓の目隠しをし、さらに机でバリケードをつくって待機しました。

また訓練では、その場で「さすまた」を当てる位置や方向等について指導を受けました。

最後に、駐在所の方と警察スクールサポーターの方から講評をいただきました。

オガワニ体力アップ

今日の昼休みは「オガワニ体力アップ」の時間でした。雨が降っていたので、体育館で行いました。

まずウォーミングアップで走りながら、「猛獣狩り」というレクリエーションを行いました。

その後、チャレンジランキングの「みんなでリレー」をしました。

今日の給食(11月25日)

《今日の給食》

ハンバーガー(ミルク丸パン・チキンパティ) 牛乳 ポテトサラダ 千切り野菜スープ

《ひとことメモ》

ポテトサラダは、茹でたじゃがいもを主材料としたサラダです。ロシア発祥とされているポテトサラダは世界各国に広がり、国ごとに独自のレシピを発展させました。たっぷりの酢を入れた野菜サラダにじゃがいもを加えたアメリカ風ポテトサラダ、ミルクやマヨネーズ、野菜やりんごの角切りを混ぜた上海ポテトサラダ、タラコが特徴のタラモサラダなどさまざまです。日本では、お惣菜コーナーやお弁当屋さんの定番メニューにもなっているマヨネーズ味が一般的です。

今日は、ハムやきゅうり、にんじん、玉ねぎを入れたポテトサラダです。

小中合同交流会

今日の午後、5・6年生は小川中学校に行き、中学生と交流してきました。

小学5年生から中学3年生までの縦割り班で校内を回り、ジェスチャークイズやボウリングなどのミニゲームを行いました。

終了後、児童は「とても楽しかった」と口々に話していました。会場を提供してくださった小川中学校、準備から運営まで尽力してくださった小川中学校の生徒の皆さん、ありがとうございました。

今日の給食(11月21日)

《今日の給食》

ごはん 牛乳 納豆 もやしのキムチ和え 肉じゃが

《ひとことメモ》

キムチは、白菜や大根などの野菜に、とうがらし、にんにく、しょうが、ねぎ、あみの塩辛などを加え、乳酸発酵させて作る朝鮮半島の漬け物です。ヨーグルトと同じ乳酸発酵食品で、保存中にもゆっくりと発酵し、うま味が増していきます。そのまま食べるだけではなく、炒め物やスープ、鍋などの材料にも使われ、日本でも親しまれています。

キムチには、乳酸菌が多く含まれているため、腸の働きを良くする効果が期待できます。

今日は、もやしのキムチ和えです。

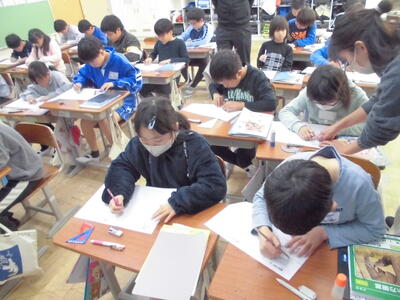

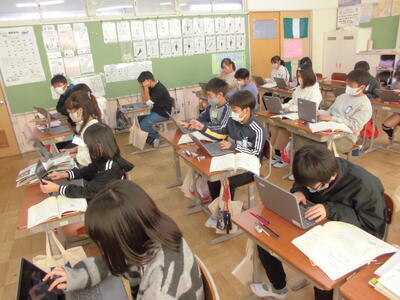

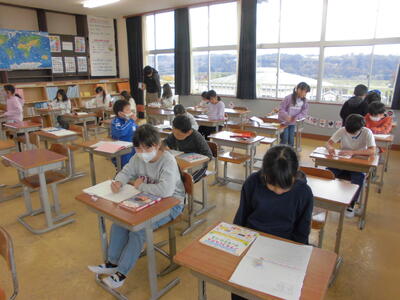

授業の様子(11月20日)

今日の授業の様子です。

◯1年生 外国語活動

◯2年生 図画工作

◯3年生 学級活動

◯4年生 算数

◯5年1組 国語

理由や根拠を明確にしながら自分の考えを書いていきます。

◯5年2組 社会

これからの日本の工業はどのように発展していくのか、自分の言葉でまとめました。

◯6年生 国語

印象に残った言葉や表現の仕方について話し合いました。

◯3組 社会

◯4組 国語

今日の給食(11月20日)

《今日の給食》

~馬頭高校超大球キャベツ~

コッペパン メープルジャム 牛乳 カップグラタン わかめサラダ ポークビーンズ

《ひとことメモ》

ポークビーンズは、白いんげん豆と豚肉のトマト味の煮込み料理で、アメリカの代表的な家庭料理のひとつです。

給食では、白いんげん豆のほかに大豆も入れています。大豆には体をつくるためのたんぱく質が、牛肉や豚肉にも負けないくらい多く含まれていて、「畑の肉」とも呼ばれています。さらに、ビタミンB1などのビタミン類、カルシウムなどの無機質、脂質や食物繊維なども豊富で、成長や健康な体づくりに必要な食品のひとつです。

今日は、栃木県産の大豆を入れたポークビーンズです。

4年生 親子活動

5校時、4年生は小川体育館で親子でボッチャを行いました。

親子同じチームで協力して対戦したり、親チームと子チームに分かれて対戦したりと、楽しく活動していました。

今日の給食(11月19日)

《今日の給食》

~馬頭高校超大球キャベツ~

麦ごはん 牛乳 子持ちシシャモフライ・中濃ソース キャベツのそぼろ炒め どさんこ汁

豆乳パンナコッタ(いちごソース)

《ひとことメモ》

今日のキャベツのそぼろ炒めには、馬頭高校で栽培された超大球キャベツを使用しています。超大球キャベツとは、巨大なキャベツのことです。「農業と環境」の授業を選択している生徒のみなさんが栽培し給食用に提供してくれました。

この時期のキャベツは、春のキャベツより緑の色はうすめです。全体的に平たい形で、葉に厚みがありしっかりしていて、1枚1枚の葉がギュッと詰まっています。加熱する調理にむいています。

23日は勤労感謝の日です。超大球キャベツを栽培してくれたみなさんに、感謝していただきましょう。

第6学年保護者親学習

6年生の保護者の皆さんは、親子活動後、町生涯学習課による「親学習」に参加しました。

「あなたの子どもにとってのインターネット利用をどう考えますか? ーネットの危険から子どもを守るためにー」というテーマで、心配していることやネットの危険から子ども達を守るために何ができるか等について話し合いました。

6年生 親子活動

2校時、6年生は親子活動でドッヂボールを行いました。

親子で同じチームとなり、協力して楽しく活動できました。参加してくださった保護者の皆さん、ありがとうございました。

今日の給食(11月18日)

《今日の給食》

味噌ラーメン(中華麺・ラーメンスープ) 牛乳 焼き餃子 大豆とブロッコリーのサラダ

《ひとことメモ》

餃子は800年以上の歴史を持ち、発祥地である中国では、水餃子や蒸し餃子が主流になっています。中国では餃子を主食として食べるため、皮が厚く、モチモチとした食感をしています。

日本では餃子の普及とともに、ごはんやラーメンなどの主食とともにおかずとして食べるようになったため、調理法や味つけが変わり、焼き調理や揚げ調理にして食べられるようになりました。

今日は、豚肉、キャベツ、たまねぎ、にらなどを混ぜ合わせた具を、薄い皮に包んで蒸し焼きにした餃子です。

おちばアート(2年生 生活)

2年生は生活科で、校庭の落ち葉を集めて「おちばアート」を制作しました。

つくった作品はタブレットPCで撮影し、撮影した作品に顔などをかき込んで完成させました。

今日の給食(11月17日)

《今日の給食》

~馬頭小6-1作成リクエスト献立~

わかめごはん 牛乳 鶏のから揚げ 春雨サラダ 豚汁 レモンタルト

《ひとことメモ》

タルトとは、小麦粉やバターで作った生地の器に、クリームやフルーツなどを入れた洋菓子のことです。丸い皿のお菓子を意味するラテン語の「トゥールト」がもとになっています。トゥールトは、フォークやスプーンが発展していなかった古代ローマ時代、クリーム状の食べ物を食べやすくするために作られた「食べられる丸い皿」でした。

今日は、給食で人気のレモンタルトがついた馬頭小学校のリクエスト献立です。6年1組のみなさんから「健康によい献立。みんなが好きそうな献立。栄養をおいしくとれる献立。ぜひ残さず食べてほしいです。」とのメッセージです。

ニュースポーツ交流会(南那須地区手をつなぐ親の会交流会)

3・4組の児童は、馬頭中学校で行われた「ニュースポーツ交流会」に参加しました。

南那須地区内の他の小学校とボッチャで交流をしました。白い目標球に近くなるように集中してボールを投げ、得点を競います。

みんな楽しく交流することができました。

特別支援学校との交流のリハーサル

4年生は月末に特別支援学校に行って交流をします。今日は、児童が考えた遊びがスムーズに行くかどうかを確かめるために、3年生に体験をしてもらいました。

うまくいったところや改善点を確認して、交流本番に備えていきます。

今日の給食(11月13日)

《今日の給食》

~地産地消ウィーク~

コッペパン とちあいかジャム 牛乳 ほうれん草オムレツ マカロニツナサラダ 野菜のポトフ

《ひとことメモ》

ゆめかおりは、栃木県では2品種目になる強力小麦です。パン専用の小麦としては、県内で初めて作られました。おいしいパンを作るために、肥料を与える時期と量、天候、生育状況などを考えながら育てられた高たんぱくの小麦です。ゆめかおりを使うと、強くて伸びのある生地ができ、ボリューム感のあるパンを焼くことができます。

今日は、栃木県産ゆめかおりを100%使用したコッペパンです。栃木県産のいちごで作ったとちあいかジャムをつけて食べてください。

工業製品の工夫(5年2組 社会)

5年生は社会で工業について学んでいます。

今回の授業では、工業製品であるプラモデルを組み立てながら、製品に施されている工夫を見つけていきました。

今日の給食(11月12日)

《今日の給食》

~地産地消ウィーク~

麦ごはん 牛乳 鶏肉ごま味噌焼き 切干大根の炒め煮 すいとん汁

《ひとことメモ》

大麦は、世界最古の穀物といわれ、1万年ほど前から西アジアや中央アジアで栽培されていたと言われています。また、古代エジプトのツタンカーメンの墓からも発見されています。

日本へは、小麦よりも早く1,800年ほど前に中国から朝鮮半島を経て伝わり、奈良時代には、日本各地で広く栽培されていました。米に混ぜて「大麦ごはん」として食べられるようになったのは、平安時代になってからです。

今日は、栃木県産の大麦を使用した麦ごはんです。大麦には、食物繊維やビタミンが豊富に含まれています。

今日の給食(11月11日)

《今日の給食》

~地産地消ウィーク~

黒糖パン 牛乳 ヤシオマスフライ・中濃ソース グリーンサラダ 豆とかぼちゃのクリームスープ

《ひとことメモ》

地産地消とは、地域で生産されたものをその地域で消費しようとする活動を通じて、生産者と消費者を結びつける取組みです。地産地消により、地域の身近な食材を通して、食材の旬や産地について理解を深められるほか、郷土食や行事食など地域独自の食文化を見直すきっかけにもなります。さらに、食糧自給率の向上にもつながります。

今週は、地産地消ウィークです。今日の給食には、小麦粉や牛乳、ヤシオマス、大豆、きゅうりなど、那珂川町産や栃木県産の食材を使っています。

総合学習支援事業(4年生 総合的な学習の時間)

建設業協会の方々が来校し、建設業について紹介してくださいました。

バックホーや高所作業車に乗ったり、ドローンを見学したりしました。4年生の児童は、普段はできない体験をし、楽しく建設業について学ぶことができました。

中学生職場体験学習

小川中学校の2年生3名が「職場体験学習」で本校に来ています。3日間という短い期間ですが、たくさんのことを学んでいってほしいと思います。

今日の給食(11月10日)

《今日の給食》

~地産地消ウィーク~

ごはん 牛乳 まこもたけの肉味噌炒め ひじきの和え物 けんちん汁

《ひとことメモ》

まこもたけは、まこもの根元にできる肥大した茎の部分を指します。全国の河川や湖などの水辺に巨大なイネのように群生しています。

食物繊維やカリウムを多く含む野菜で、クセはほとんどなく、やわらかい筍のような歯ざわりです。ほのかな甘味と かすかにとうもろこしのような香りがします。生でも食べられますが、加熱すると甘みが増し、油との相性が良いので、炒め物や天ぷらにして食べられています。

今日は、那珂川町産のまこもたけを入れた肉味噌炒めにしました。

タグラグビー教室

外部講師による、タグラグビー教室を実施しました。1・2校時は3・4年生、3・4校時は5・6年生が行いました。

楽しく、運動量の多い活動でした。

◯3・4年生

◯5・6年生

今日の給食(11月6日)

《今日の給食》

はちみつパン 牛乳 スペイン風オムレツ ビーンズサラダ ちゃんぽんうどん

《ひとことメモ》

ちゃんぽんは、「さまざまな物を混ぜること、または混ぜたもの」を意味する言葉です。長崎発祥の郷土料理ですが、各地域にご当地ちゃんぽんがあります。

長崎ちゃんぽんは、小麦粉で作る「ちゃんぽん麺」「ちゃんぽん玉」と呼ばれる独特の風味が特徴の太麺を使った具だくさんな料理です。肉、魚介、野菜など、10種類ほどの具をラードで炒め、そこへスープを注ぎ、麺を入れて煮込んで作ります。

今日は、ちゃんぽん麺の代わりにうどんを入れたちゃんぽんうどんにしました。

授業の様子(11月6日)

今日の授業の様子です。

◯1年生 算数

13-9の計算の仕方を、ブロックを使って説明しました。

◯2年生 国語

◯3年生 国語

◯4年生 体育

◯5年1組 家庭

◯5年2組 音楽

◯6年生 算数

◯3組 家庭

次回の実習に向けて、お味噌汁の作り方を確認しました。

◯4組 算数

消防署見学(3年生 社会)

3年生は社会の学習で、那珂川消防署を見学しました。

こうえんで あきを さがそう(1年生 生活科)

1年生は生活科の校外学習で「まほろば公園」に行き、どんぐりを拾ったり、芝すべりをしたりしました。

シェイクアウト訓練

11月5日は津波防災の日です。本校では、緊急地震速報が出された際に素早く身を守れるようにシェイクアウト訓練を行いました。

シェイクアウト訓練は、地震発生時に「まず低く、頭を守り、動かない」の3つの安全行動を、その場で約1分間行う訓連です。児童は、地震発生の放送が入ると素早く机の下等に隠れ頭を守りました。

今日の給食(11月5日)

《今日の給食》

麦ごはん 牛乳 ハヤシシチュー チーズサラダ いちごとみかんのゼリー

《ひとことメモ》

ハヤシライスは、薄切りの肉と玉ねぎをドミグラスソースで煮込んだ具をごはんの上にかけた日本発祥の料理です。ハヤシライスという名前の由来には、「イギリス料理のハッシュドビーフが起源」という説や、「ハヤシさんという人が考案したから」という説など、いろいろな説があり、はっきりとはわかっていません。見た目はカレーに似ていますが、カレーのような辛さはなく、まろやかな味わいです。

今日は、マッシュルームやたもぎたけの入ったハヤシシチューをごはんにかけて食べてください。

運動会を実施しました

11月1日(土)、運動会を実施しました。

「魂を燃やせ! 全力、協力、笑顔で挑め!」のスローガンのもと、赤組も白組も全員が全力で協力して競技に挑みました。天候にも恵まれ、たくさんの保護者や御家族の方が応援に来てくださいました。

◯入場行進

◯開会式

◯オガワニのたまご

◯かけろ!風の子(3・4年)

◯目指せ!風の子(5・6年)

◯走れ!風の子(1・2年)

◯かけっこ(来年度入学児)

◯オガワニたまご大作戦!(3・4年)

◯チェッコリ玉入れ(1・2年)

◯戦国 小川の乱(5・6年)

◯つなぐ 思い 受け継ぐ バトン(1・2・3年)

◯つなぐ 思い 受け継ぐ バトン(4・5・6年)

◯ドラえもん(1・2・3年)

◯Sailing(4・5・6年)

◯燃やせ!小川っ子魂!(選抜リレー)

◯閉会式

今日の給食(11月4日)

《今日の給食》

食パン フルーツクリーム 牛乳 ささみカツ ミネストローネスープ

《ひとことメモ》

ホイップクリームは、泡立て器やハンドミキサーを用いて 空気をたくさん含ませながら、軽くなるまで泡立てたクリームです。

ホイップクリームに甘味やバニラの香りを加えたものを シャンテリークリームと呼び、泡立てただけのホイップクリームと区別することもあります。

今日は、ホイップクリームにパイン、もも、みかんを混ぜたフルーツクリームです。フルーツクリームサンドは、フルーツの酸味と食感、パンの塩味と、クリームの甘味がバランスよく調和した日本発祥のサンドイッチです。

運動会の朝です

運動会の朝になりました。 昨夜の雨も上がり、校庭はとてもよいコンディションです。

児童の皆さんが元気に登校するのを待っています。

運動会準備

5校時、5・6年生が明日の運動会の準備を行いました。

校庭をならしたり、石を拾ったりとよく働きました。5・6年生の皆さんありがとうございました。明日の運動会が楽しみです。

今日の給食(10月31日)

《今日の給食》

ごはん 牛乳 えびしゅうまい 豚キムチ トックスープ

《ひとことメモ》

白菜は、葉が重なり合って球のようになる縦長の野菜で、葉の外側は緑色で、内側は黄色になっていきます。冬が旬で、ビタミンCやカリウム、食物繊維などが多く含まれています。霜に当たると甘みが増しておいしさも増していきます。

日本では、加熱して食べることが多く、鍋の具の定番となっているほか、煮物、汁物、炒め物、漬物などに使われます。アメリカでは、おもにサラダ用として広まっていて、生の白菜は、シャキシャキした食感があります。

今日は豚キムチに馬頭高校の白菜が入っています。

運動会の練習の様子(1年生 かけっこ)

今日の風の子タイムの時間に、1年生のかけっこの呼名と返事、スタートの仕方を確認しました。

呼名の仕方は、いくつか試して、1年生の斜め後ろから行うことにしました。

今日の給食(10月30日)

《今日の給食》

アップルパン 牛乳 はんぺんチーズフライ 大根とハムのマリネサラダ スパゲティナポリタン

《ひとことメモ》

はんぺんは、スケソウダラなどの魚のすり身に、つなぎなどを混ぜてよくすりつぶし、調味して、薄い四角形や半月型にして、ゆでた練り製品です。

もともとは関東周辺で食べられていた食品で、おもに煮物や揚げ物、バター焼き、おでん種などに用いられています。ふんわりとしたなめらかな舌触りで、煮物にすると味がよくしみ込みます。

静岡県では、イワシなどの魚を丸ごと入れて作った黒はんぺんを「はんぺん」と呼び、白はんぺんとは区別しています。

今日は、チーズが入ったはんぺんのフライです。

運動会予行

2・3校時に全校児童で運動会予行を行いました。各種目の入退場の仕方や、各係の動きなどを確認しました。

今日は、「なかTV」でドローンを使って撮影してくださったので、その写真を掲載します。

予行の後、11月2日に行われる「全国小学生陸上競技交流大会」に出場する児童の壮行会を行いました。

今日の給食(10月29日)

《今日の給食》

麦ごはん 牛乳 にしん照り焼き かんぴょうサラダ 豚汁

《ひとことメモ》

豚汁は、豚肉と根菜などの野菜を煮込み、味噌で味付けした汁物です。たくさんの種類の具材を入れるので、いろいろな栄養素をとることができます。地域によって入れる具材や味付けが異なり、呼び名も「とんじる」と呼ぶ地域と「ぶたじる」と呼ぶ地域があります。

豚肉から出る脂が汁の表面を覆い、冷めにくく寒くなるこれからの季節にピッタリの汁物です。

今日は、馬頭高校で「野菜」を選択しているみなさんが育てた白菜が入った豚汁です。

ふれあい通信(爽秋号)

塩谷南那須地区の生涯学習・社会教育推進に関する内容です。ぜひご覧ください。

調理実習(5年1組 家庭科)

5年1組は、5・6校時に調理実習を行いました。今回は、鍋でご飯を炊きました。

お米に水を吸わせている間に、お味噌汁のテイスティングをしました。2つの紙コップの片方が出汁の入ったお味噌汁、もう一方が出汁の入っていないお味噌汁です。どちらが出汁入りか分かったかな?

今日の給食は揚げパンです

今日の給食は、小川小学校リクエスト献立で、揚げパンが出ました。みんな揚げパンが大好きです。

今日の給食(10月28日)

《今日の給食》

~小川小学校リクエスト献立~

ココア揚げパン 牛乳 春雨サラダ ウインナーたっぷりポトフ アセロラゼリー

《ひとことメモ》

ポトフは、フランスの代表的な家庭料理です。フランス料理というと高級なイメージがありますが、家庭料理には、野菜をたっぷり使ったものが数多くあります。

ポトフとは、「ポット・オン・ファイア」「火にかけた鍋」という意味で、大きく切った肉や野菜類を、煮込んで作る料理です。ポトフにはさまざまな具材を使いますが、肉類は欠かせない具材になっています。

今日は、小川小学校リクエスト献立の「ウインナーたっぷりポトフ」です。

初めての絵の具(1年生 図画工作)

1年生は図工で初めて絵の具を使いました。

運動会の練習の様子(4・5・6年生)

4・5・6年生はダンスの練習をしました。上学年のダンスは動きが複雑です。

こども園の先生が来ました

今日は、わかあゆ認定こども園の先生が来校し、1日1年生と過ごしました。児童は、授業を見ていただいたり、いっしょに給食を食べたりして、懐かしい先生と楽しく過ごしました。

運動会の練習の様子(選抜リレー)

今日の昼休みに、選抜リレーの練習をしました。

今日の給食(10月27日)

《今日の給食》

ごはん 牛乳 豆腐ナゲット 回鍋肉 ワンタンスープ

《ひとことメモ》

回鍋肉は中国四川省の料理です。お祭りの時に捧げられる茹でた豚肉を祭りの後おいしく食べられるようにと考えられました。回は「回る」ではなく、中国では「帰る、もどる、返す」という意味のため、一度茹でた豚肉を再び鍋にもどして炒めることから、この名前になりました。本場四川の回鍋肉は、厚切りの茹で豚肉と葉ニンニクを炒め豆板醤で辛く味付けします。日本では葉ニンニクよりも手に入りやすいキャベツに変え、調理しやすい薄切り肉にした甘辛い味の回鍋肉が広まりました。

今日は、香ばしく炒めた味噌で味付けした回鍋肉です。