学校日誌(2019年度~)

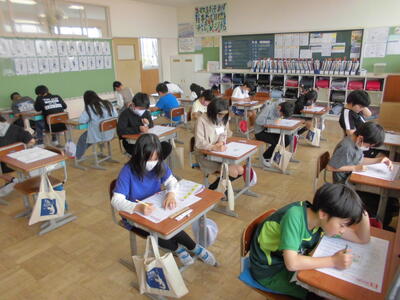

授業の様子(5月14日)

今日の授業の様子です。

◯1年生 図画工作

◯2年生 国語

友達に教科書の絵の中にあるものを見つけてもらうために、手がかりとなる言葉を考えていきました。

◯3年生 道徳

◯4年生 算数

◯5年1組 外国語

◯5年2組 社会

同じ日本でも、地域によって気候が違うのはどうしてか考えました。

◯6年生 道徳

◯3組 総合的な学習

◯4組 国語

今日の給食(5月14日)

《今日の給食》

和風ビビンバ(麦ごはん・ビビンバの具) 牛乳 切干大根のサラダ 具だくさん豆乳汁

《ひとことメモ》

ビビンバは、どんぶりや専用容器にごはんを入れ、ナムルなどをのせた料理で、韓国の混ぜごはんです。本来の発音とは異なりますが、「ビビン」が「混ぜる」、「バ」が「ごはん」という意味になります。もともとはおかずがないときに余ったごはんにナムルやコチュジャン、ごま油などを混ぜて食べていたようですが、現在ではひとつの料理として定着し、日本でも人気の料理になっています。

今日は和風ビビンバです。豚肉と、しらたきやごぼう、椎茸を炒めて、ピリ辛に味つけした具を、ごはんにのせて食べてください。

オガワニ体力アップ

今日のオガワニの時間は、体力アップの活動でした。

◯1~3年生

◯4~6年生

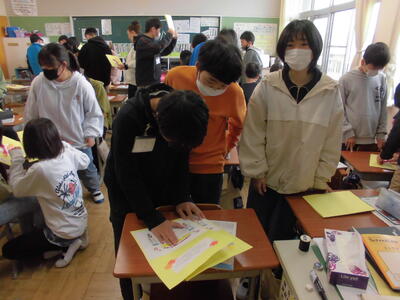

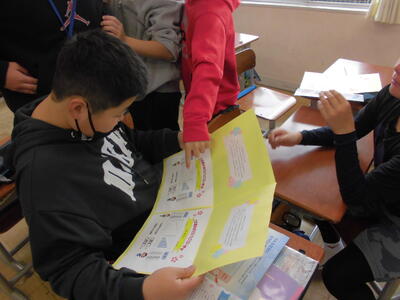

租税教室(6年生 社会)

本日の3校時、氏家税務署、氏家法人会、那珂川町商工会の方々が本校を訪問され、6年教室で「租税教室」を開催しました。

「租税教室」は、次代を担う児童・生徒に税の意義や役割を正しく理解してもらい、税に対する理解が国民各層に広がっていくことを願って開催しています。(国税庁HPより)

6年生は、講話やDVD視聴を通して、税金の使い道について学びました。

今日の給食(5月13日)

《今日の給食》

醤油ラーメン(中華麺・ラーメンスープ) 牛乳 春巻き チョレギ風サラダ ベビーチーズ

《ひとことメモ》

中華麺は、小麦粉を原料とする麺類のひとつです。おもに日本のラーメンや焼きそばに使用されています。中華麺はうどんと同じの作り方ですが、塩分を含んだかん水を加えることで、中華麺のコシと独特の香りを作り出しています。

中華料理の本場では中華麺を食べることはほとんどなく、日本風にアレンジされた麺として広く知られるようになり、中華麺という名前が定着しました。

今日は醤油ラーメンです。中華麺は2、3回に分けてスープの中に入れて食べてください。

今日の給食(5月12日)

《今日の給食》

ごはん 牛乳 厚焼き卵 ツナと野菜のサラダ 肉豆腐

《ひとことメモ》

焼き豆腐とは、水切りした豆腐の両面を直火で軽くあぶり、焼き目をつけたものです。豆腐に比べて崩れにくいという特徴があり、水分の多い絹ごし豆腐は崩れやすいため、木綿豆腐などの固めの豆腐が向いています。

焼き豆腐は、すき焼きの具をはじめ、田楽、煮物、炒め物などさまざまな料理に使われます。今日は、豚肉と焼き豆腐を使った肉豆腐です。肉豆腐は、すき焼きに似た豆腐が主役の煮物料理です。味付けには、うま味とコクを出すためにオイスターソースを使いました。

授業の様子(5月12日)

今日の授業の様子です。

◯1年生 体育

新体力テストに向けて、立ち幅跳びの練習をしました。

◯2年生 算数

◯3年生 理科

◯4年生 総合的な学習の時間

◯5年1組 社会

◯5年2組 理科

植物の発芽には、水が必要なのか予想を立てました。

◯6年生 算数

◯3組 理科

◯4組 学級活動

今日の給食(5月9日)

《今日の給食》

ごはん 牛乳 いか天ぷら・天丼のたれ ふきとたけのこの煮物 ピリ辛豚汁

《ひとことメモ》

ふきは、日本原産で全国に分布しています。日本以外では、カラフトや朝鮮半島、中国大陸にも見られます。

山の斜面や川岸、林の際などに多く生育します。土手や用水路の周辺にも見られることもあり、水が豊富で風があまりあたらない土地を好みます。関東地方より北には2mにも伸びる秋田蕗があり、全国的にも有名です。

旬の時期に採取した ふきを塩漬けにしたり、しょうゆと砂糖で味を付け佃煮にしたりして、保存食や常備菜にすると、冬まで食べることができます。

今日は、那珂川町産のふきを使った煮物にしました。

授業の様子(5月9日)

今日の授業の様子です。

◯1年生 学級活動

係活動の分担をしたり、掲示物をつくったりしました。

◯2年生 図画工作

アートカードを使って、3ヒントクイズを考えました。

◯3年生 体育

◯4年生 総合的な学習の時間

◯5年1組 国語

◯5年2組 理科

◯6年生 算数

◯3組 国語・社会

国語では平仮名を、社会では日本の国土について学習しました。

◯4組 国語

授業の様子(5月8日)

午後の授業の様子です。

◯1年生 生活

◯2年生 国語

◯3年生 国語

◯4年生 音楽

◯5年1組 国語

◯5年2組 理科

◯6年生 家庭

◯3組 理科、4組 国語

ロング昼休み

今日はロング昼休みの日でした。

爽やかな晴れ空で、たくさんの児童が外で遊びました。

今日の給食(5月8日)

《今日の給食》

食パン ミックスジャム 牛乳 マカロニクリーム煮 ビーンズサラダ 冷凍パイン

《ひとことメモ》

今日は冷凍パインがつきます。ゴールデンパインという品種で、完熟の状態にしてから収穫されています。甘味が強く酸味が少ないパインです。

パインはパイナップルの略で、パイナップルという名前は、松ぼっくり(パイン)のような形と、りんご(アップル)のような甘い風味からついたと言われています。

パイナップルには、糖質の分解を助け、代謝を促すビタミンB1が多く含まれ、さらにビタミンB2やビタミンC、クエン酸なども含まれていて、疲労回復に効果があります。また、食物繊維も豊富で、おなかの調子を整える効果もあります。

引渡し訓練

本日の5校時終了後、引渡し訓練を行いました。

この訓練は、地震等の自然災害や人為的な災害により、避難した児童を保護者に引き渡す方法について訓練を行い、保護者とともに非常時の安全を保障する仕組みを身につけることを目的としています。

保護者の皆様の御協力で、訓練はスムーズに行うことができました。ありがとうございました。今回の訓練の検証を行い、今後より安全に児童の引渡しができるよう改善していきたいと思います。

今日の給食(5月7日)

《今日の給食》

麦ごはん 牛乳 和風ソースハンバーグ キャベツの塩昆布和え のっぺい汁

《ひとことメモ》

のっぺい汁は、新潟県の郷土料理として知られていますが、古くから全国的にも親しまれている料理です。「のっぺ」「のっぺい鍋」「のっぺ煮」など、地域によってさまざまな呼び方があります。

新潟の のっぺは、根菜類をたくさん使った具材中心の煮物で、煮汁にとろみをつけていますが、全国各地にある のっぺの多くは汁物です。

今日の のっぺい汁は、けんちん汁と同じような具材が入った汁物です。けんちん汁との違いは、具材を油で炒めないことと、片栗粉を入れてとろみをつけていることです。

今日の給食(5月2日)

《今日の給食》

ごはん 牛乳 ハヤシシチュー ブロッコリーサラダ こどもの日三色ゼリー

《ひとことメモ》

日本で豚肉は、新石器時代の遺跡から豚の骨が出土していることが確認されていて、その頃から食べられていたと考えられています。

豚肉には、良質なたんぱく質のほか、ビタミンB1も豊富に含まれています。ビタミンB1は、疲労回復に効果的な栄養素で、不足すると糖質をうまくエネルギーに変えることができなくなり、疲れやすくなったり、だるくなったり、夏バテのような症状になります。

今日は、豚肉のほか野菜やきのこがたっぷり入ったハヤシシチューです。

授業の様子(5月2日)

今日の授業の様子です。

◯1年生 体育

◯2年生 生活

◯3年生 国語

◯4年生 算数

◯5年1組 音楽

◯5年2組 外国語

◯6年生 国語

人権教室(6年生)

6年生はオガワニの時間に「人権教室」を開催しました。

人権に関する講話や動画視聴を通して、児童が人権に対する意識を高めるとともに、生活に生かそうとする気持ちを持てるようにすることをねらいとしています。

教室には町の人権擁護委員の方々が来訪され、講話をしてくださいました。動画では、「あいつ、変じゃね」という悪口をテーマにしたもので、6年生は真剣に視聴していました。

今日の給食(5月1日)

《今日の給食》

ミルクパン 牛乳 肉団子トマトソース ごぼうサラダ 焼きそば

《ひとことメモ》

焼きそばは中国語でチャオメンといいます。塩やしょうゆ、オイスターソースで味付けします。ウスターソースを使用したソース焼きそばは、日本人の好みに合わせて考え出された味付けで、日本では一般的になっています。蒸した中華麺を肉や野菜とともに炒め、調味して作る麺料理です。

B級グルメのご当地焼きそばは、麺の太さや入れる具材、味付けが地域によって異なり、いろいろなおいしさが味わえます。那珂川町の給食の焼きそばは、太麺を使用し、ナルトを入れているのが特徴です。

おいしいお茶を入れます(5年1組 家庭科)

5年1組では家庭科の実習で、お茶を入れました。

まず、授業の初めに適切な茶葉の量やお湯の量を確認した後、家庭科室に移動して実際にお茶を入れました。

熱湯の入ったヤカンや急須の扱いにヒヤヒヤする場面もありましたが、班で協力しておいしいお茶を入れることができました。

今日の給食(4月30日)

《今日の給食》

焼き肉丼(麦ごはん・焼き肉丼の具) 牛乳 ツナとわかめのサラダ ワンタンスープ

《ひとことメモ》

ワンタンは中国生まれの料理です。漢字では「雲を呑む」と書いて「ワンタン」と読みます。名前の由来はいろいろな説がありますが、スープに入れたワンタンの様子が空に浮かんだ雲のように見えたことからつけられたと言われています。

ワンタンの皮は、小麦粉に水、塩を加えてしっかりこね、ごく薄く伸ばして四角に切って作ります。この皮で細かく刻んだ肉や魚介類、野菜などを混ぜた具を包み、一度ゆでてから 料理に使います。

今日は、豚ひき肉と野菜を包んだワンタンをスープにしました。

授業の様子(4月30日)

今日の授業の様子です。

◯1年生 算数

◯2年生 体育

◯3年生 国語

◯4年生 学級活動

◯5年1組 算数

◯5年2組 算数

◯6年生 外国語

◯3・4組 算数・国語

今日の給食(4月28日)

《今日の給食》

ごはん 牛乳 鶏のから揚げ 春雨サラダ 高野豆腐のいなか汁

《ひとことメモ》

春雨は中国で生まれた食材で、フェンスーと呼ばれています。春雨という名前は、半透明の糸のような形状が、春にしとしとと降る雨に似ていることから付けられました。

春雨は、緑豆やじゃがいも、さつまいもからとれたデンプンを原料にして作るアジアの乾麺です。日本では、奈良県がおもな産地で、全国の約6割を生産しています。

サラダや炒め物、煮物、スープなどいろいろな料理に利用されています。

今日は、歯ごたえのある緑豆春雨を使ったサラダにしました。

交通安全教室

本日の2・3・4校時、交通安全教室を開催しました。

この催しには、那珂川警察署交通課や学区内の駐在所、町の交通安全指導員、警察スクールサポーターの方々が協力をしてくださいました。

「右よし、左よし、信号よし」の合言葉で横断歩道を渡ることを確認し、実際に道路に出て実践してきました。

交通安全教室後、駐在所のおまわりさんからは「しっかりできていました」との講評をいただきました。

◯2校時 3・4年生

◯3校時 1・2年生

◯4校時 5・6年生

算数専科教員

今年度、本校では「算数専科教員」を配置しています。

3~6年生の算数の授業をT1(主の授業者)として行います。担任や学力向上指導員等はT2(従の指導者)として児童の個別指導にあたっています。

写真は今日の4年生の算数の授業ですが、算数専科教員と担任の他に、学力向上推進リーダー、学力向上指導員等の職員が入り総勢6人で指導にあたりました。児童は近くの先生に気軽に質問して学力を伸ばしていきます。

今日の給食(4月25日)

《今日の給食》

ごはん 牛乳 モロナゲットチリソースがけ かんぴょうサラダ 中華風卵スープ

《ひとことメモ》

チリソースは、トマトソースをベースに唐辛子や香辛料、塩、酢、砂糖などの調味料を加えて煮詰めたソースです。チリとはメキシコが原産の唐辛子のことを意味しています。南米や東南アジアの国々で広く用いられ、中国では調味料として、タイやベトナムでは揚げ物につけたり、サラダのドレッシングにしたりします。日本にチリソースが伝わったのは、明治時代初期といわれています。

今日は、ねぎ、ニンニク、しょうがなどの香味野菜を入れて辛さひかえめに作ったチリソースをモロナゲットにかけました。

今日の給食(4月24日)

《今日の給食》

コッペパン レモンハニー 牛乳 プレーンオムレツ アスパラサラダ

ミートボールのブラウンシチュー

《ひとことメモ》

アスパラガスは、疲労回復に効果的なアスパラギン酸が豊富に含まれているため、この名前が付きました。原産地は、地中海東部とされ、古くからヨーロッパの伝統野菜として消費されてきました。

アスパラガスには、グリーン、ホワイト、パープルなどの種類があり、味、香り、食感、栄養素などに違いがあります。県内では、水田転作作物として栽培が始まり、現在では、ハウス栽培により、県内各地で生産されています。

今日は、那珂川町産のグリーンアスパラガスを使ったサラダです。

避難訓練

本日の2校時に避難訓練を行いました。

大きな地震が発生した後、理科室から出火したという想定での訓練でした。

地震発生時、児童は机の下にもぐって頭を守り、その後、担任の指示に従って素早く避難しました。消防署の職員の方からは、「いい訓練でした」とお褒めの言葉をいただきました。

児童にとっては実際に災害が起きたとき、自分の命を守るために、どのように行動すればよいか考えるよい機会となりました。

PTA総会・学年PTA

授業参観の後、ランチルームでPTA総会を行いました。会場いっぱいにたくさんの保護者の方が参加してくださいました。また、総会の後、各教室で学年PTAを行いました。

雨の中、参加してくださった保護者の皆様ありがとうございました。

PTA授業参観

5校時はPTA授業参観でした。

◯1年生 国語「どうぞよろしく」

◯2年生 国語「MIM(読み名人『促音』)」

◯3年生 図画工作「クミクミックス」

◯4年生 国語「春の楽しみ」

◯5年1組 国語「漢字の成り立ち」

◯5年2組 国語「漢字の成り立ち」

◯6年生 国語「漢字の形と音・意味」

◯3組 国語「名前を使って、自己しょうかい」

◯4組 国語「名前を使って、自己しょうかい」

今日の給食(4月23日)

《今日の給食》

麦ごはん 牛乳 アジカツ・中濃ソース バンバンジーサラダ 根菜ごま汁

《ひとことメモ》

アジの名前の由来は、「味がいい」ということから付けられました。うま味が強く感じられる魚です。日本全国でみられ、北海道から沖縄まで広く分布しています。主に長崎県や島根県、福岡県などで獲れます。

アジは、皮は薄く、身は熱を通しても硬くなりにくい魚です。15cmほどの種類から150cm以上になる種類まで大小にかかわらず食用となっています。さしみや酢じめ、焼き物、揚げ物、炊き込みご飯など、いろいろな調理法の料理があります。

今日は、アジのすり身で作ったメンチカツです。

今日の給食(4月22日)

《今日の給食》

メープルトースト 牛乳 ポークビーンズ 花野菜サラダ アセロラゼリー

《ひとことメモ》

メープルシロップは、サトウカエデの樹液で作られています。サトウカエデは北アメリカ原産で、現在の主な産地は、カナダとアメリカの北部です。カナダの国旗には、サトウカエデの葉がデザインされています。

メープルシロップを作る作業は、サトウカエデが雪解け水を吸い上げる春先にはじまります。木の幹に穴を開けて管を差し込み、自然にポタポタ落ちる樹液を採取します。樹液は水のようで、なめても甘味はほとんど感じられませんが、煮詰めて濃縮すると、独特な色と風味が生まれます。

今日は、メープルクリームを食パンに塗って焼いたメープルトーストです。

授業の様子(4月22日)

今日の授業の様子です。

◯1年生 算数

◯2年生 書写

◯3年生 算数

◯4年生 算数

◯5年1組 理科

◯5年2組 書写

◯6年生 体育

◯3・4組

今日の給食(4月21日)

《今日の給食》

中華丼(ごはん・中華丼の具) 牛乳・ミルメークコーヒー にらまんじゅう 春雨スープ

《ひとことメモ》

中華丼は、ごはんの上に中華風のうま煮を盛りつけた日本の中華料理です。もともとは料理人のまかないめしとして作られていた丼料理でした。地域によって、中華飯、八宝飯、広東飯、五目あんかけ飯など、さまざまな呼び方があります。

豚肉や野菜などをいため、調味したスープで煮込み、水溶き片栗粉でとろみをつけて作ります。中国には海鮮や牛肉などのあんかけ飯が豊富にあります。

今日は、那珂川町産のきくらげを入れた中華丼です。ごはんにのせて食べてください。

授業の様子(4月21日)

午前中の授業の様子です。

◯1年生 書写

◯2年生 体育

◯3年生 理科

◯4年生 算数

◯5年1組 理科

◯5年2組 社会

◯6年生 社会

◯3・4組 社会

今日の給食(4月18日)

《今日の給食》

~食育の日献立~

ごはん 牛乳 さば塩焼き 三色ごま和え 豚汁

《ひとことメモ》

毎月19日は、自分や家族の食生活を見直す「食育の日」です。「食育」とは、さまざまな経験を通じて、「食」に関する知識やバランスの良い「食」を選択する力を身につけ、健全な食生活を実践できる力を育むことです。

今日の食育の日献立は、一汁二菜の和食です。一汁二菜とは、ごはんと汁物、2種類のおかずを組み合わせた献立です。和食文化は世界的にも注目されていますが、日本人からは、和食の存在が薄れつつあります。ユネスコ無形文化遺産に登録された誇るべき和食文化を日々の食生活の中に取り入れ、未来へと受け継いでいきましょう。

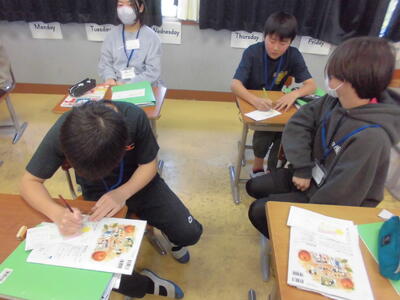

授業の様子

今日の授業の様子です。

◯1年生 学級活動

◯2年生 図画工作

粘土を握ってできた形から何に見えるか想像しました。

◯3年生 社会

那珂川町について調べたいことや調べ方、まとめ方について話し合いました。

◯4年生 算数

大きい位の数についての問題をたくさん解きました。

◯5年1組 理科

バケツ稲栽培の準備をしました。

◯5年2組 外国語

教科書の絵の中から、ALTが英語で言ったものを探していきました。

◯6年生 算数

線対称の図形の特徴をグループで協力して見つけていきました。

◯4組 算数

対称な図形の特徴を見つけていきました。

ロング昼休み

毎週木曜日は「ロング昼休み」の日です。たくさんの児童が校庭で遊んでいました。

今日の給食(4月17日)

《今日の給食》

ホットドッグ(コッペパン・ウインナー・ケチャップ) 牛乳 コーンチャウダー

いちご(とちあいか)

《ひとことメモ》

いちごの生産量が日本一の「いちご王国・栃木」。栃木のいちごは、豊富な太陽の光ときれいな水、そして十分な栄養分を含んだ大地により育まれています。そして昼と夜の温度差が大きいため、甘くておいしいいちごが育ちます。

とちあいかは、栃木県のオリジナル品種として2019年の秋に初出荷された品種です。天候の悪い年でも育ちやすく、病気も少ないのが特徴です。香りが強くスッキリとした口あたりです。酸味が弱いため、甘さが際立ちます。

今日は、那珂川町産の新鮮なとちあいかを味わってください。

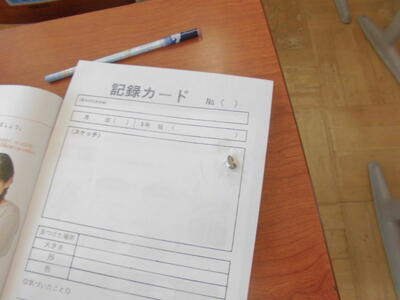

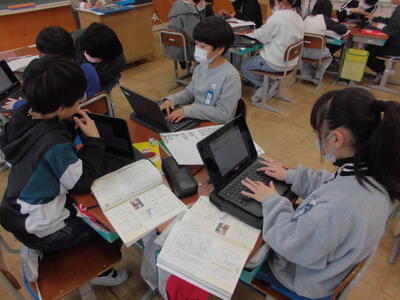

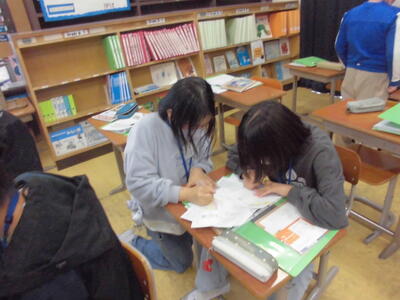

全国学力・学習状況調査(6年生)、とちぎっ子学習状況調査(4・5年生)

6年生は「全国学力・学習状況調査」、4・5年生は「とちぎっ子学習状況調査」を行っています。

1時間目は国語の調査を行い、児童はみんな真剣に調査に臨んでいました。

この後、2時間目に算数、3時間目に理科の調査を行います。

◯6年生

◯5年1組

◯5年2組

◯4年生

今日の給食(4月16日)

《今日の給食》

麦ごはん 牛乳 餃子ロール もやしのナムル 麻婆豆腐

《ひとことメモ》

もやしは、穀類や豆類を水に浸し、日光をさえぎって発芽させた野菜のことです。

平安時代には薬草として栽培されていた記録があります。最初は薬として用いられていたもやしですが、明治の終わり頃から生産者により中華料理店に納められるようになり、次第に庶民にも親しまれるようになりました。

現在は、主に緑豆もやし、ブラックマッペもやし、大豆もやしの3種類が生産されています。給食では緑豆もやしを使うことが多く、今日のナムルにも使用しています。

授業の様子

午前中の授業の様子です。

◯1年生 体育

◯2年生 国語

◯3年生 国語

◯4年生 算数

◯5年1組 外国語

◯5年2組 理科

◯6年生 理科

◯3組 理科

◯4組 国語

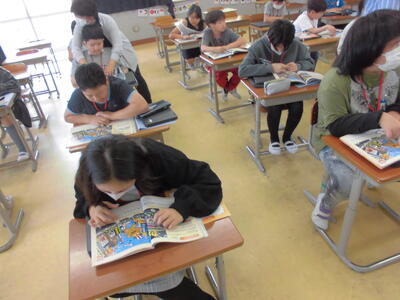

オガワニの時間(読書)

今年度、火曜日のオガワニの時間は読書を行います。

本を読むことで、読解力をつけたり、語彙(ごい)を身につけたり、心を豊かにしたりすることが目的です。オガワニの時間以外にも、隙間読書として、登校後から朝の会までの時間や休み時間等に読書をすることを推奨しています。

お家でも、家族で一緒に本に親しむ時間を設けてみてはいかがでしょうか。

◯2年生

◯3年生

◯4年生

◯5年1組

◯5年2組

◯6年生

◯3組

◯4組

今日の給食(4月15日)

《今日の給食》

黒糖パン 牛乳 白身魚フライ・中濃ソース ハムのマリネ スパゲティナポリタン

《ひとことメモ》

パスタ料理は、使用するパスタの種類やソースの種類、具の種類によってさまざまな名前がつけられています。

ナポリタンは、スパゲティをトマトケチャップやトマトソースとたまねぎ、ベーコン、ピーマン、マッシュルームなどの具と炒めたものです。ナポリタンという名前のため、イタリアのナポリが発祥と思われがちですが、実は日本でできた料理です。横浜が発祥といわれており、横浜を代表するホテルの料理長が日本を訪れる西洋人のために考えたメニューと伝えられています。

今日は、野菜がたくさん入ったナポリタンです。

今日の給食(4月14日)

《今日の給食》

~入学・進学お祝い献立~

赤飯 ごま塩 牛乳 照り焼きチキン のり酢和え けんちん汁

《ひとことメモ》

食事のあいさつに「いただきます」があります。このあいさつは、動植物をいただくという感謝の気持ちや、材料の生産や運搬、食事を作ってくれた人など、食卓に並ぶまでに携わったすべての人々への感謝の気持ちを表しています。食事のあいさつが習慣づいている人も多いと思いますが、言葉の意味をしっかりと理解して、心をこめて「いただきます」のあいさつをしましょう。

今日は、入学、進級のお祝い献立です。お祝いの料理に欠かせない伝統的な行事食のお赤飯にしました。ごま塩をかけて食べてください。

身体計測

身体計測の様子です。今日は、1・2・3年生が行います。

おいしい給食

1年生の給食の様子です。みんなおいしそうに食べています。

今日の給食(4月11日)

《今日の給食》

ごはん 牛乳 ポークカレー ブロッコリーとツナの和え物 お祝いいちごクレープ

《ひとことメモ》

クレープは、フランスのブルターニュ地方のガレットと呼ばれるそば粉で作った食べものが始まりとされています。19世紀頃には、そば粉を小麦粉に変えて作られるようになりました。

クレープという名前は、生地をごく薄く焼いた時にできる ちりめん状の模様からつけられ、世界に広まりました。日本には1970年代後半にフランスから伝わり、東京の原宿で販売され、人気になりました。

今日は、入学、進級のお祝いに、いちごクリームといちごソースが入ったクレープをつけました。

1年生が元気に登校しました

昨日入学した1年生は、今日から小学校生活がスタートしました。

登校班では、上級生が安全に登校やバスの乗り降りができるようお世話をしてくれました。

1年生には初めてのことばかりなので、少しずつ小学校の生活に慣れてほしいと思います。

離任式

本校を去られた先生方をお招きして離任式を行い、3月までお世話なった先生方にお別れをしました。

児童代表の別れの言葉、花束贈呈の後、異動された先生お一人お一人からご挨拶をいただきました。

最後は、児童が並んで花道をつくり、先生方を見送りました。異動された先生方のますますのご活躍をお祈りいたします。

今日の給食(4月10日)

《今日の給食》

コッペパン いちごジャム 牛乳 アンサンブルエッグ グリーンサラダ トマト煮込みうどん

《ひとことメモ》

県内の各地に地場産物を使った料理や郷土食、地域の文化を受け継いだ食べ物などがあります。野木町の給食には、トマトがたっぷり入った汁をうどんにかけて食べる「トマトぶっかけうどん」があります。野木町のお祭りで登場して以来給食の定番メニューになったそうです。汁に入れるトマトは、うま味を出すために最初から入れてじっくり煮込むものと、彩りをよくするためにできあがり直前に入れるものと分けているそうです。

今日は、トマトぶっかけうどんをアレンジしたトマト煮込みうどんです。那珂川町産のトマトをたっぷり使いました。

入学式

24名の新入生が小川小学校に仲間入りしました。

6年生と手をつないで入場したので、新入生も緊張がほぐれたようでした。式では、担任の先生から名前を呼ばれると、1年生はみんな元気な声で返事をしました。

学校長からは、「元気なあいさつと返事のできる1年生になってほしい」「お友達に優しくできる1年生になってほしい」と話がありました。また、2年生から6年生は大きな声で国歌や校歌を歌い、新入生を歓迎しました。

新入生は、明日から本格的に学校生活が始まります。元気に登校してほしいと思います。

入学式準備

明日の入学式に向けて、会場などの準備をしました。

新6年生にとっては今年度初めての大きな仕事です。最上級生らしく、キビキビとよく働いてくれました。

桜が満開です

校庭の桜が満開となりました。

今日の給食(4月9日)

《今日の給食》

麦ごはん 牛乳 きんぴら入りつくね ちくわサラダ ピリ辛味噌汁

《ひとことメモ》

つくねは、手でこねて形を作る、手でこねて丸くするという意味をもつ「捏ねる(こねる)」が語源とされています。ひき肉などを調味料とよく混ぜ、成型したものがつくねです。調理方法により、つくね揚げ、つくね焼き、つくね煮などと呼ばれます。

鶏肉などの肉類で作ることが多いのですが、さばやえびなどの魚介類を使用することもあります。また、大きさや形にも決まりはなく、串に刺した棒状のつくねや平たい丸形のつくねもあります。

今日は、ごぼうのきんぴらが入ったつくねです。

今日の給食(4月8日)

《今日の給食》

はちみつパン 牛乳 チキンナゲット 野菜サラダ クリームシチュー さくらゼリー

《ひとことメモ》

新年度の給食がスタートしました。毎日の食事が、みなさんの健康な心と体をつくります。苦手な食べ物でも、一口は食べるように心がけてください。

今日はクリームシチューです。シチューとは、野菜や肉、魚介類をスープやソースで煮込んだ料理のことをいいます。

シチューというと、ビーフシチューやクリームシチューを イメージする人が多いと思いますが、世界には多くの種類があり、ブイヤベースやボルシチなどもシチューに分類されています。

今日は、大きめにカットした野菜を入れたクリームシチューです。

新任式・第1学期始業式

体育館に集まって、新任式と第1学期始業式を行いました。

始業式では、学校長の式のことばで「今年も『思いやり 気づき 考え 実行』『元気なあいさつと返事』を合言葉に、みんなでよりよい小川小学校にしていきましょう」と話がありました。

児童は、新年度のスタートにふさわしい態度と元気なあいさつで式に臨みました。これから1年間の児童の成長と活躍が楽しみです。

令和7年度がスタートしました

今日から令和7年度の学校生活が始まりました。

校庭の桜は満開で、子ども達の登校を心待ちにしていました。

今年度も全職員で児童の成長を支援していきます。よろしくお願いします。

修了式

修了式を行いました。

1年生から5年生まで全員がそれぞれの学年の課程を修了しました。各学年の代表児童が修了証と進級賞をしっかり受け取ることができました。

その後の学級活動で、担任から児童一人一人に通信票が手渡されました。

去年の4月から1年間、小川小学校の児童は本当によく頑張りました。これも、保護者の皆様や地域の方々の御理解と御協力があってのものです。ありがとうございました。新学期からの児童のさらなる活躍が楽しみです。

通学班編制

オガワニの時間に体育館に集まって、4月からの通学班編制をしました。

6年生が卒業したので新しい班長を決め、4月に入学する新1年生がどの班に入るかを確認しました。また、スクールバスでは座席の確認もしました。

今日の給食(3月21日)

《今日の給食》

ごはん 牛乳 オニオンソースハンバーグ 春雨サラダ かんぴょうの味噌汁

いちごとみかんのゼリー

《ひとことメモ》

食後のあいさつに「ごちそうさま」があります。「馳走」とは、本来「走り回る」という意味の言葉です。昔は、大切なお客様を迎えるために、馬を走らせて方々へ出向き、品物を調達していました。流通が整っている今とは違い、おもてなしをするための品々を集めるのに苦労する時代でした。

「ごちそうさま」は、走り回っていただいたことへの感謝の気持ちを表す言葉として江戸時代後期から使われるようになりました。

今日は今年度 最後の給食です。食事の後には、感謝の気持ちを込めて「ごちそうさま」のあいさつをしましょう。

卒業式を挙行しました

3月19日(水)、卒業式を挙行しました。

厳かな雰囲気の中で式が行われ、学校長より卒業生一人一人に卒業証書を手渡しました。証書を受け取ったときの児童の表情は、未来への希望に満ちて輝いていました。

1年生から5年生も素晴らしい態度で式に臨み、「別れの言葉」で6年生からバトンをしっかりと受け取りました。

6年生は、4月から中学生になります。新しい環境でも6年生らしさを発揮して活躍してほしいと思います。頑張れ6年生!

卒業式の朝になりました

卒業式の朝になりました。

式場は、静かに6年生の入場を待っています。

卒業式準備

4・5年生が、明日の卒業式の準備を行いました。

式場の清掃や椅子並べ、祝詞の掲示、廊下の装飾など、各分担の仕事を児童は熱心に行っていました。きっと明日は、いい卒業式になることでしょう。

今日の給食(3月18日)

《今日の給食》

はちみつパン 牛乳 チキンチーズ焼き ブロッコリーとツナの和え物

かぼちゃのシチュー お祝いいちごゼリー

《ひとことメモ》

ツナは英語のマグロに由来した名前で、マグロやカツオなどが原料になっています。ホワイトミートと呼ばれるビンナガマグロや、ライトミートと呼ばれるキハダマグロやカツオで、鶏のササミに似た食味です。

ツナ缶は大きく二つのタイプに分けられ、油とスープに漬けたオイル漬けタイプと、スープと水で調理した水煮タイプがあります。サンドイッチやおにぎりの具にしたり、サラダやパスタに入れたり、料理によって使い分けられています。

今日は、オイル漬けのツナを使った和え物です。

パタパタストロー(2年生 図画工作)

2年生の図工は「パタパタストロー」でした。

太さの違う2種類のストローを使って動く仕組みを作り、それに色画用紙で作ったキャラクターや羽などをつけてパタパタ動くおもちゃを作りました。

2年生も想像力を膨らませて、思い思いの作品を楽しく作っていきました。

段ボールハウス(1年生 図画工作)

1年生は図工の時間に、段ボールハウスを作りました。

想像力を膨らませ、友達と協力して楽しく活動していました。完成後はそれぞれのグループで「ごっこ遊び」が始まり、とても満たされた時間となりました。

交通指導員さんにお礼をしました

6年生には、通学班での登校は今日が最後です。

写真の班は、毎日お世話になった交通指導員さんにお礼のメッセージと記念品を渡しました。

その他の班でも、交通指導員さんやバス運転手さん、地域の見守り隊の方々にお礼をしました。

今日の給食(3月17日)

《今日の給食》

~卒業お祝い献立~

赤飯 ごま塩 牛乳 金目だい塩糀焼き ごぼうサラダ 豚汁

《ひとことメモ》

赤飯は、もち米に小豆、または、ささげを混ぜて蒸し上げた ごはんです。おもに日本で食べられ、強飯やおこわと呼ばれている料理のひとつです。古代より赤い色には邪気を祓う力があるとされ、現在では、祭りや誕生祝いなどの吉事に赤飯を作る風習があります。

小豆やささげの入った赤飯が一般的ですが、千葉県の一部の地域では特産の落花生を入れたり、北海道や東北地方では甘納豆を入れたりします。

今日は6年生の卒業をお祝いして、赤飯と金目だいの献立にしました。

今日の給食(3月14日)

《今日の給食》

ごはん 牛乳 えびしゅうまい チョレギサラダ 麻婆豆腐

《ひとことメモ》

えびは背中が丸まった形をしているため、「腰が曲がるほど長生きする」という意味で、縁起のいい食べ物とされています。

えび類には、泳いで移動する遊泳型と、歩いて移動する歩行型があります。種類は世界で約3000種といわれます。日本で食用として出回っているのは、伊勢えび、車えび、芝えび、甘えび、桜えびなど20種類くらいで、ほとんどのえびは、高たんぱく質で低脂肪です。日本は中国に次いで世界第二位のえび消費国になっています。

今日は、えびの食感が味わえるしゅうまいです。

6年生と1年生の交流

6年生は、3月7日の「6年生を送る会」のお礼として、各学年の児童と交流をしています。

今日の4時間目は1年生と「へびおに」や「けいどろ」をして一緒に遊びました。1年生は6年生と一緒に遊べて大喜びでした。

今日の給食(3月13日)

《今日の給食》

アップルパン 牛乳 ハニーマスタードチキン ほうれん草サラダ スパゲティナポリタン

《ひとことメモ》

1980年代ごろまでスパゲティの味付けといえば、ミートソースかナポリタンでした。現在では、使用するパスタやソース、具の種類など、さまざまなパスタ料理が食べられるようになり、日本人にとっても身近なイタリア料理になっています。

日本のナポリタンは、ロングパスタのスパゲティをトマトケチャップで味付けした日本独自のパスタ料理です。また、たらこや梅しそ、納豆、ツナなども日本独自のものです。

今日は、ウインナー、玉ねぎ、にんじん、ピーマンが入った具沢山のナポリタンです。

卒業式予行・表彰式・記念品授与式

本日の2校時、全校児童が体育館に集って卒業式の予行練習を行いました。

本番さながらの厳かな雰囲気での入場から始まり、卒業証書の授与や別れの言葉等、全体の流れを確認しました。1年生から6年生まで立派な態度で練習を行うことができました。

また、3校時には表彰式と記念品授与式を行い、優良少年表彰や学体連体育運動優良児童等の表彰の他、学校、PTA、同窓会からの記念品の授与を行いました。こちらも素晴らしい受賞態度でした。

今日の給食(3月12日)

《今日の給食》

麦ごはん 牛乳 モロフライ・中濃ソース じゃがいもそぼろ煮 ちゃんこ汁

《ひとことメモ》

相撲部屋では食事を作る当番を「ちゃんこ番」と呼び、このちゃんこ番が作る手料理を「ちゃんこ」と呼んでいます。

ちゃんこ鍋は、もともとは力士たちの体を作るために調理された鍋料理で、一年中食べられています。大鍋に季節の野菜や魚、鶏肉などを入れて作ります。さまざまな食材を入れることで、よいだしが出て、具材に味がしみ込みおいしくなります。また、栄養バランスもよくなります。都内には、元力士たちが伝統の味を受け継ぎ、本格ちゃんこ鍋を提供するお店があります。

今日は、鶏ガラのスープで煮込んだちゃんこ汁にしました。

授業の様子

2校時の授業の様子です。

◯1年生 算数

◯2年生 体育

◯3年生 算数

◯4年1組 国語

◯4年2組 理科

◯5年生 学級活動

◯6年生 学級活動

◯3組 国語

今日の給食(3月11日)

《今日の給食》

食パン ミックスジャム 牛乳 ハムステーキ グリーンサラダ 粒コーンスープ

《ひとことメモ》

食パンは、生地を発酵させ、大きな長方形の箱状の型に入れて焼いたパンのことです。食パンの名前の由来は、美術のデッサンで描いた線を消す時に用いる「消しパン」と区別するため食用にするパンを「食パン」と呼ぶようになったという説や、外国人が主食としているパンなので「主食用パン」という意味で「食パン」と呼ぶようになったという説などがあります。

イギリス発祥の山型食パンとアメリカ発祥の角型食パンがあり、給食の角型食パンは、型にフタをして焼くため、水分が多く、目の詰まった焼きあがりになります。

今日は、ミックスジャムをつけて食べてください。

授業の様子

午後の授業の様子です。

◯1年生 生活

◯2年生 生活

◯3年生 国語

◯4年1組 国語

◯4年2組 社会

◯5年生 国語

◯6年生 総合

◯3組 社会

◯4組 書写

今日の給食(3月10日)

《今日の給食》

ごはん のりたま 牛乳 鶏のから揚げ のり酢和え のっぺい汁

《ひとことメモ》

のっぺい汁は、新潟県の郷土料理として知られていますが、古くから全国的に親しまれている料理で「のっぺ」「のっぺい鍋」「のっぺ煮」など、地域によってさまざまな呼び方があります。

新潟の のっぺは、具材中心の煮物で煮汁にとろみがありますが、全国各地にある のっぺは汁物です。

今日の のっぺい汁は、けんちん汁と同じような具材が入った汁物ですが、けんちん汁との違いは、具材を油で炒めていないことと、仕上げに片栗粉を入れてとろみをつけていることです。

今日の給食(3月7日)

《今日の給食》

ごはん 牛乳 プレーンオムレツ かんぴょうサラダ ハヤシシチュー

《ひとことメモ》

オムレツは、溶き卵をフライパンで焼いたフランス発祥の卵料理です。使う食材は少なく、作り方も非常に簡単なので、家庭でも短時間で作ることができ、さまざまな国で朝食のメニューとしても親しまれています。

日本では、日本料理の卵焼きや中華料理のかに玉などは、オムレツとは別料理として扱われているのに対し、日本以外では、溶き卵を加熱して固める料理のほとんどをオムレツと呼んでいます。

今日はプレーンオムレツです。ハヤシシチューをかけてもおいしく食べられます。

6年生を送る会

2・3校時に6年生を送る会を行いました。

今までお世話になった6年生のために、5年生が中心になって準備を進めてきました。

前半は、1年生から5年生までの感謝の気持ちを込めたビデオをそれぞれの教室で視聴し、後半は、全児童が体育館に集合して、◯✕クイズ等のゲームをしました。

楽しいうちに時間が過ぎ、2時間の会もあっという間に終わってしまいました。

これまで小川小学校のために頑張ってきた、6年生の皆さんありがとうございました。卒業までの残りの期間を大切に過ごしてください。

「別れの言葉」練習

今日の「オガワニタイム」では、全校児童が体育館に集まって卒業式の「別れの言葉」の練習をしました。

お辞儀の仕方や言葉の速さ、間の取り方など、1年生から6年生全員で確認していきました。

今日の給食(3月6日)

《今日の給食》

黒糖パン 牛乳 はんぺんチーズフライ 花野菜サラダ 焼きそば

《ひとことメモ》

はんぺんは、スケソウダラなどの魚のすり身に、つなぎなどを混ぜてよくすりつぶし、調味して、薄い四角形や半月型にして、ゆでた練り製品です。

もともとは関東周辺で食べられていた食品で、おもに煮物や揚げ物、バター焼き、おでん種などに用いられています。ふんわりとしたなめらかな舌触りで、煮物にすると味がよくしみ込みます。

静岡県では、イワシなどの魚を丸ごと入れて作った黒はんぺんを「はんぺん」と呼び、白はんぺんとは区別しています。

今日は、チーズが入ったはんぺんのフライです。

那珂川町産とちぎ和牛

今日の給食の牛丼の具には、那珂川町産のとちぎ和牛が使われていました。

柔らかく風味が豊かで、ご飯とよく合いました。高学年では2人前のご飯を平らげる児童もいました。

児童は那珂川町で育てられた和牛のお肉と聞いて、身近に特産品があることに驚いていました。

今日の給食(3月5日)

《今日の給食》

~とちぎ和牛・なかちゃんランチ~

とちぎ和牛丼(麦ごはん・牛丼の具) 牛乳 ひじきの和え物 にら玉汁

《ひとことメモ》

とちぎ和牛は、栃木県内の指定された生産者が丹精込めて育てた黒毛和牛で、品質の格付が上位の限られたもののみに与えられるブランドです。栃木県のブランド化の取り組みにより、1988年に命名されました。

とちぎ和牛のきめ細かい霜降り肉は、やわらかく風味豊かな味わいで、数々の品評会において何度も日本一に輝き、高い評価を受けています。

今日は、那珂川町産とちぎ和牛を50kg使った牛丼です。大きめにカットされた牛肉をしょうゆベースのたれで煮込みました。

今日の給食(3月4日)

《今日の給食》

食パン チョコクリーム 牛乳 肉団子 クリームシチュー カットオレンジ

《ひとことメモ》

オレンジはみかんと同じ柑橘類です。オレンジには食物繊維が豊富に含まれているほか、ビタミンCやカリウムなどの栄養素も豊富です。ビタミンCには免疫力を高める働きがあるためカゼの予防に良いほか、疲労回復の効果もあります。また、柑橘類に含まれるブドウ糖は吸収が早いので、運動などで体力を消耗したときに速やかにエネルギーを補給することができます。

オレンジは果肉だけではなく果皮も食べることができ、乾燥させたり、砂糖漬けにしたりして、お菓子や料理に利用されています。

調べて話そう、生活探検隊(4年1組 国語)

この学習では、グループで調べたいことについてアンケートを実施し、分かったことや考えたことを資料を使って発表していきます。この活動を通して、話の中心が明確になるよう構成を考えたり、言葉の抑揚や強弱、間の取り方を工夫したりする力をつけていきます。

今日は発表の時間で、グループの仲間で協力して発表活動を行いました。発表後は聞いていた児童から、良い点や改善点等についてアドバイスをもらいました。

授業の様子

5校時の授業の様子です。

◯1年生 生活

◯2年生 生活

◯3年生 理科

◯4年1組 理科

◯4年2組 国語

◯5年生 総合

◯6年生 社会

◯3組 理科・社会

今日の給食(3月3日)

《今日の給食》

五目ごはん(ごはん・五目ごはんの具) 牛乳 チキン味噌カツ かまぼこ入りすまし汁

フルーツ杏仁プリン

《ひとことメモ》

3月3日はひな祭りです。桃の節句とも言われます。

桃の花は、日本でも古くから親しまれていますが、中国原産の植物です。かつて中国では、桃の実には魔除けや邪気をはらう力があると信じられており、お祝いの席には桃の形のお饅頭が出されています。

日本でも桃は縁起の良いものとされ、百歳を「ももとせ」とも呼ぶことから、長生きを象徴する植物となりました。旧暦の3月始め頃に桃の花が見ごろになることもあり、ひな祭りを桃の節句として、桃の花を飾るようになりました。

今日は桃ゼリーのソースがかかった杏仁プリンがつきます。

3月になりました

いよいよ3月になりました。

昨日までの暖かさとは打って変わって、寒い日となりました。

児童の通学路では、梅の花が咲き始めました。

今日の給食(2月28日)

《今日の給食》

ごはん 納豆 牛乳 モロナゲットの甘辛あんかけ たくあんの和え物 どさんこ汁

《ひとことメモ》

「どさんこ」とは、もともとは北海道の小型の馬のことを呼んでいましたが、「北海道で産まれた人や物」にも用いられるようになりました。

北海道の広大な土地では、さまざまな野菜やくだもの、豆などが作られていて、酪農もさかんです。また、北海道の周りの海では、さまざまな魚介類もとれ、自然の恵みが豊かです。

どさんこ汁は、北海道の名産がたくさん入っている汁物です。今日のどさんこ汁には、豚肉やじゃがいも、にんじん、コーンなどが入っています。鍋料理のように具だくさんで食べる味噌汁といえます。

授業の様子

今日の授業の様子です。学年末なので、まとめのテストが多くなってきました。

◯1年生 図画工作

◯2年生 音楽

◯3年生 体育

◯4年1組 算数

◯4年2組 算数

◯5年生 外国語

◯6年生 理科

◯3組 算数

今日の給食(2月27日)

《今日の給食》

ハンバーガー(丸パン・デミソースハンバーグ) 牛乳 ごぼう入り野菜サラダ

ニョッキとポテトのスープ

《ひとことメモ》

日本の洋食はフランス料理をはじめとする西洋料理が日本で独自に進化したといわれています。

フランス料理には700種類以上ものソースがありますが、基本となるベースのソースは4種類です。そのひとつソース・エスパニョールをベースに、赤ワインで風味をつけ、煮詰めたものがソース・ドゥミグラスです。ドゥミは半分、グラスは煮詰めたという意味で、これが日本風の発音でデミグラスになったといわれています。ビーフシチューやハヤシライス、オムライスなどの料理に用いられています。

今日は、ハンバーグにデミグラスソースをかけました。

今日の給食(2月26日)

《今日の給食》

和風ビビンバ丼(麦ごはん・ビビンバの具) 牛乳 春菊のツナマヨ和え 根菜ごま汁

《ひとことメモ》

春になると菊によく似た花を咲かせるので春菊という名前がつきました。かぜを予防するビタミンAが豊富に含まれているほか、不足しがちな鉄やカルシウムなどの栄養素も多く含まれています。

春菊の独特な香りは「リモネン」という成分で、リラックス効果や食欲増進などの効果があります。

春菊は日本や中国、東南アジアの一部の地域で食用にしています。日本では鍋物やおひたし、天ぷらなどの料理に利用されています。

今日は、春菊をツナマヨで和えました。

I want ~(6年生 外国語)

6年生は、外国語の授業で「I want ~.(I want to ~.)」を使った文を発表しました。

分からない単語や表現を友達同士で教え合ったり、先生に聞いたりして準備をし、全員が立派に発表することができました。

出前授業(3年生 社会)

3年生の社会では、「なす風土記の丘資料館」の館長さん等が訪れて、昔の生活や道具についてお話をしてくださいました。

蓄音機や木炭を使うアイロン、手回しの洗濯機等、3年生の児童は興味深げに見ていました。質問も活発に飛び交い、資料館の方々が用意したものをすべて紹介しきれないほどでした。

3年生は道具を間近に見て、昔の暮らしの理解が深まったことと思います。

今日の給食(2月25日)

《今日の給食》

県産小麦ナン 牛乳 アンサンブルエッグ ブロッコリーサラダ キーマカレー

《ひとことメモ》

ナンは、インド料理を代表するパンとして知られています。発酵させたパン生地を薄く大きくのばして、タンドールという釜に、はり付けて焼いたものです。平たく楕円形で、大きな草履のような独特の形をしていて、ところどころポコポコ膨れています。小麦粉と塩、水、酵母を主な材料として作りますが、国によっては、ヨーグルトや牛乳、油、スパイスなどを入れることもあります。

今日は、栃木県の学校給食用に作られたナンです。県産の小麦が使われています。キーマカレーといっしょに食べてください。

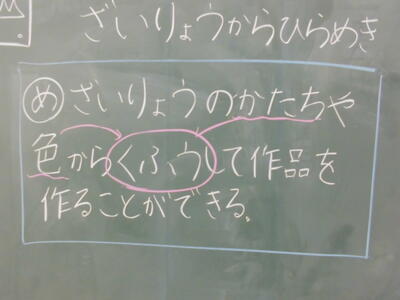

ざいりょうからひらめき(2年生 図画工作)

2年生の図工の様子です。

毛糸やモールなど、家から持ってきた材料を画用紙に貼って作品を作ります。材料の形や色、手触りなどから配置を工夫して、児童は思い思いの作品を作っていきました。

こども園の園児がお礼に来ました

4月に入学するこども園の園児たちが、先日遊んでもらったお礼のメッセージを渡しに来ました。

模造紙に活動の写真がたくさん貼られた素敵なメッセージでした。こども園の皆さん、ありがとうございました。

メッセージを渡した後、園児は本校児童と一緒に遊んでいきました。

今日の給食(2月21日)

《今日の給食》

~小川中1-1作成献立~

ごはん 牛乳 豚肉生姜炒め ポテトサラダ 豆腐とわかめの味噌汁 アイスクリーム

《ひとことメモ》

今日は小川中学校1年1組の作成献立です。

アイスは、乳成分の量によって4種類に分けられています。多い順にアイスクリーム、アイスミルク、ラクトアイス、氷菓となります。パッケージにある原材料表示の種類別の欄を見ると、どの種類のアイスなのか確認することができます。

アイスクリームは、牛乳などを原料に、冷やしながら空気を含ませるように混ぜてクリーム状にし、凍らせたものです。4種類のアイスの中で最もミルクの風味が豊かで、濃厚な味を楽しむことができます。

授業の様子

今日の授業の様子です。

◯1年生 図画工作

◯2年生 算数

◯3年生 算数

◯4年1組 社会

◯4年2組 社会

◯5年生

◯6年生 外国語

◯3組 図画工作

卒業式の練習が始まりました

6年生は、3月19日の卒業式に向けて、今日から練習が始まりました。

今日は体育館で「別れのことば」の練習をしました。速さや間の取り方等を確認しながら進めていきました。