学校の様子

BーTube結果発表

BーTube結果発表

11月30日に行われた全校児童集会「B-Tube みんなで馬頭小学校を盛り上げていこうフェスティバル

」の優秀作品に対する表彰式が行われました。結果は、

最優秀児童会賞・・・・・5年1組

ベストフレンド賞・・・1年2組

団結力賞・・・・4年1組

努力賞・・・・・・1年1組

思いやり賞・・・2年1組

校長賞・・・・・・3年1組

教頭賞・・・・・・5年2組

でした。各クラス渾身の作品で優越つけがたいものばかりでした。

児童集会・・・体育委員会

児童集会・・・体育委員会

今日の朝会は、体育委員会の発表で、「なわとび」の紹介、跳び方のこつなどを全校生にお知らせしました。体育の時間をはじめとして、業間・昼休みなど縄跳びに夢中な児童が多く、自己記録更新を目指してさらにがんばってほしいです。

大縄跳びのこつの伝授しました。

4年生親子活動

4年生親子活動

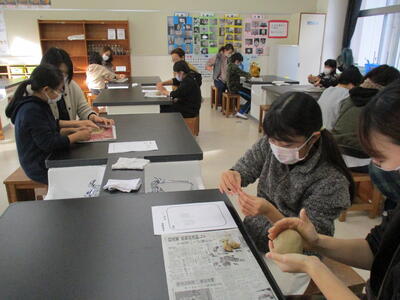

12月12日(土)、4年生が親子活動を行いました。

小砂の藤田製陶所のご指導のもと、陶芸教室を実施しました。粘土の塊から、手びねりで、思い思いの器に仕上げていきます。設計図どおりにできたのでしょうか。仕上がりは、来年になってからです。どんな作品になるのか楽しみですね

避難訓練が行われました!

避難訓練が行われました!

本日、避難訓練が行われました。那珂川消防署の職員の方の指導のもと、避難訓練と消火訓練(中・高学年)、煙体験(低学年)をしました。全員が、しっかりとした態度で取り組むことができました。消防署の方から、「煙は、1呼吸吸い込んだだけでも命取りになる。」といおう話を聞いて、煙の怖さを改めて認識しました。

消火訓練は、先生たちが、実際に消火器を使って火を消す訓練を行いました。見学していた子供たちも、火の迫力に圧倒されながらも、正しい消火器の操作の仕方を学びました。煙道を歩く体験は、「体を低く、壁に沿って」という約束を守って、熱心に取り組んでいました。

4年生社会科見学・・・水道庁舎・下水処理場

4年生社会科見学・・・水道庁舎・下水処理場

4年生は、社会科見学で水道庁舎と下水処理場へ出かけました。感染症のため延期になっていた学習の一つです。きれいで安全な「水」が送られる仕組みや汚れた水がどのように処理されるのか調べました。

那珂川町の水道庁舎や下水処理場がどこにあるかご存知でしょうか?水道庁舎は、久那瀬の川崎地区、下水処理場は、田町の武茂川沿いにあります。

【下水処理場の様子】

【水道庁舎の様子】

当たり前にある「水」ですが、なくてはならない「水」

について、改めて子供たちなりに学び、考えるよい機会となりました。