日誌

今日の給食(4月8日)

はちみつパン 牛乳 チキンナゲット

野菜サラダ クリームシチュー さくらゼリー

《 ひとことメモ 》

新年度の給食がスタートしました。毎日の食事が、みなさんの健康な心と体をつくります。苦手な食べ物でも、一口は食べるように心がけてください。

今日はクリームシチューです。シチューとは、野菜や肉、魚介類をスープやソースで煮込んだ料理のことをいいます。

シチューというと、ビーフシチューやクリームシチューを イメージする人が多いと思いますが、世界には多くの種類があり、ブイヤベースやボルシチなどもシチューに分類されています。

今日は、大きめにカットした野菜を入れたクリームシチューです。

令和7年度スタート

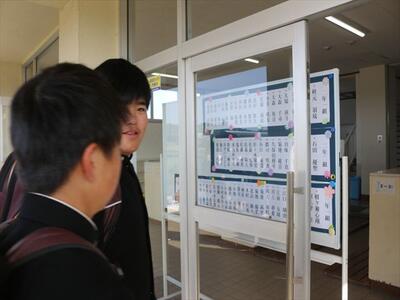

本日は、令和7年4月8日(火)で小川中学校 令和7年度スタートです。天気も、小川中の新年度のスタートを祝うかのような、気持ちのよい快晴です。2年生はクラス替えがあるので、朝、昇降口に掲示してある名簿を見て、自分の名前を確認していました。3年生は1クラスなのですが、自分の名前をしっかり確認していました。

【花満開の桜のようす】

【朝の生徒の様子】

離任式(3月28日(金))

本日、午前10時45分から本校体育館にて、離任式を行いました。8名の先生方とお別れをしました。お別れする野間とても寂しく残念ですが、小川中学校のために尽力され本当に感謝しています。生徒からも別れを惜しむ姿が見られました。先生方の新天地でのご活躍を祈っています。

【校長先生の言葉】

【離任する先生からの言葉】

【お見送り】

修了式

3月24日(月)の朝、小川中学校の東側にある桜の木を見てみると、桜の花が十数輪咲いていました。

本日は、体育館で令和6年度修了式を行いました。校長先生からは、「自立に向けて、みんな成長しました。1年間を振り返って、自分はどうだったのか確認をしてください。1つ1つの経験が自分の将来の成長の糧となります。4月からは学年が1つ上がり、2年生は最上級生として、1年生は新たに後輩ができるので、模範として頑張ってほしい。よりよい小川中学校にするために、一人一人の成長が必要です。みなさんの頑張りに期待します。」とありました。

【N-1表彰】修了式の前に表彰をしました。N-1(自主学習ノートコンテスト)の表彰です。

【修了証書授与】

【学校長式辞】

【1年を振り返って(生徒代表発表)】

今日の給食(3月21日)

ごはん 牛乳 オニオンソースハンバーグ

春雨サラダ かんぴょうの味噌汁

いちごとみかんのゼリー

《 ひとことメモ 》

食後のあいさつに「ごちそうさま」があります。「馳走」とは、本来「走り回る」という意味の言葉です。昔は、大切なお客様を迎えるために、馬を走らせて方々へ出向き、品物を調達していました。流通が整っている今とは違い、おもてなしをするための品々を集めるのに苦労する時代でした。

「ごちそうさま」は、走り回っていただいたことへの感謝の気持ちを表す言葉として江戸時代後期から使われるようになりました。

今日は今年度 最後の給食です。食事の後には、感謝の気持ちを込めて「ごちそうさま」のあいさつをしましょう。

授業の様子(3月21日)

令和6年度も残すところ本日を含め、あと2日となりました。本日の1時間目の授業の様子です。生徒たちは、集中して授業に取り組んでいます。

【1年1組 音楽科】

【1年2組 英語科】

【2年生 社会科】

今日の給食(3月19日)

麦ごはん 牛乳 餃子の甘酢あんかけ

切干大根のサラダ もずくのかき玉汁

《 ひとことメモ 》

もずくは一年中お店に並んでいますが、旬は4月から6月の時期です。暖かい地方の浅い海に生息していて、夏の暑い時期には枯れてしまうため、冷凍や塩蔵、乾燥などにして保存しています。

細長い糸状で、枝分かれしているのが特徴です。藻の一種であるホンダワラなどに付着して育つため、「藻に付く」という意味で「もずく」と呼ばれるようになったと言われています。

日本で売られているほとんどが沖縄で養殖されている沖縄もずくという種類で、「太もずく」とも呼ばれています

今日は、沖縄県産のもずくを入れたかき玉汁です。

調理実習(1年1組)鮭のムニエル

本日の2・3校時、1年1組家庭科で、調理実習をしました。鮭のムニエルとベーコンのかき玉汁を作りました。手際よく調理を進め、上手にできあがりました。

調理実習(1年2組)鮭のムニエル

本日の2・3校時、1年2組家庭科で調理実習を行いました。「鮭のムニエル」と「ベーコンのかき玉汁」を作りました。先週も調理実習を行ったので、スムーズに準備片付けを行い、調理することができました。班のみんなで協力しながら安全に調理することができました。

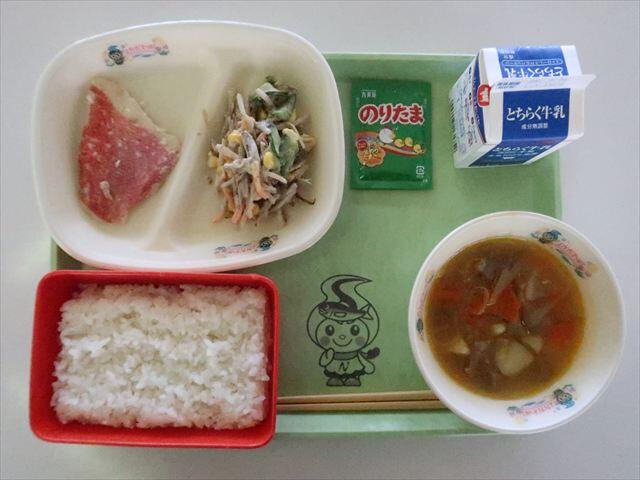

今日の給食(3月17日)

ごはん のりたま 牛乳

金目だい塩糀焼き ごぼうサラダ 豚汁

《 ひとことメモ 》

金目だいは、目が金色に見えることから金目だいという名前がつきました。日本近海のほか、大西洋や太平洋の一部など、世界中に広く生息しています。未成魚では水深100~250mに生息し、成魚になると沖合の水深200~800mの岩礁域で生息するようになります。

鮮やかな赤い色をした魚で、身はやや赤みがかった白身で、上品な甘さがあり、やわらかい食感が特徴です。煮つけや汁物、鍋料理、焼き物などに調理されます。

今日は金目だいを塩糀に漬けた焼き物にしました。

授業の様子(3月17日)

本日4校時の授業の様子です。

【1年生 体育】

【2年生 数学】

今日の給食(3月14日)

ごはん 牛乳 えびしゅうまい

チョレギサラダ 麻婆豆腐

《 ひとことメモ 》

えびは背中が丸まった形をしているため、「腰が曲がるほど長生きする」という意味で、縁起のいい食べ物とされています。

えび類には、泳いで移動する遊泳型と、歩いて移動する歩行型があります。種類は世界で約3000種といわれます。日本で食用として出回っているのは、伊勢えび、車えび、芝えび、甘えび、桜えびなど20種類くらいで、ほとんどのえびは、高たんぱく質で低脂肪です。日本は中国に次いで世界第二位のえび消費国になっています。

今日は、えびの食感が味わえるしゅうまいです。

調理実習(1年1組)豚肉の生姜焼き

本日の、2・3校時に1年1組の調理実習が行われました。班で協力して調理を進め、おいしい「生姜焼き」「味噌汁」ができました。来週も楽しみです。

今日の給食(3月13日)

アップルパン 牛乳 ハニーマスタードチキン

ほうれん草サラダ スパゲティナポリタン

《 ひとことメモ 》

1980年代ごろまでスパゲティの味付けといえば、ミート ソースかナポリタンでした。現在では、使用するパスタやソース、具の種類など、さまざまなパスタ料理が食べられるようになり、日本人にとっても身近なイタリア料理になっています。

日本のナポリタンは、ロングパスタのスパゲティをトマトケチャップで味付けした日本独自のパスタ料理です。また、たらこや梅しそ、納豆、ツナなども日本独自のものです。

今日は、ウインナー、玉ねぎ、にんじん、ピーマンが入った具沢山のナポリタンです。

調理実習(1年2組)豚肉の生姜焼き

本日の2・3校時に1年2組は家庭科の調理実習を行いました。肉料理の学習として、「豚肉の生姜焼き」を作りました。「もやしと油揚げの味噌汁」も作りました。肉に筋切りをして、調味料につけ、火加減を見ながら焼くなどの行程をへて、完成させました。その後、みんなで協力して作った料理を堪能しました。おいしくできた班が多かったようで何よりです。来週は魚料理をします。明日は、1年1組が調理実習をします。

今日の給食(3月12日)

麦ごはん 牛乳 モロフライ・中濃ソース

じゃがいもそぼろ煮 ちゃんこ汁

《 ひとことメモ 》

相撲部屋では食事を作る当番を「ちゃんこ番」と呼び、このちゃんこ番が作る手料理を「ちゃんこ」と呼んでいます。

ちゃんこ鍋は、もともとは力士たちの体を作るために調理された鍋料理で、一年中食べられています。大鍋に季節の野菜や魚、鶏肉などを入れて作ります。さまざまな食材を入れることで、よいだしが出て、具材に味がしみ込みおいしくなります。また、栄養バランスもよくなります。都内には、元力士たちが伝統の味を受け継ぎ、本格ちゃんこ鍋を提供するお店があります。

今日は、鶏ガラのスープで煮込んだちゃんこ汁にしました。

卒業式(3月11日)

3月11日(火)、小川中学校体育館で、第78回卒業式が行われました。令和6年度の卒業生25名が小川中学校を巣立ちました。保護者の皆様、ご卒業おめでとうございます。卒業生の皆さん、これからがスタートです。これからの皆さんのますますの活躍に期待します。

【学校長式辞】

【教育委員会のことば】

【来賓の方々】

【送辞】

【答辞】

【卒業生の様子】

同窓会入会式(3月10日)

3月10日(月)午前中に3年生は同窓会入会式を行いました。同窓会長の石山様、副会長の笹崎様がご臨席くださいました。校長先生や同窓会長様からの言葉をいただき、さらに、卒業生25名は同窓会の記念品を受け取り、同窓会入会の言葉述べました。小川中同窓生は今年で10198名になります。

【校長先生の言葉】

【同窓会長石山様の言葉】

同窓会記念品贈呈(同窓会副会長 笹崎様による)

【同窓会入会の言葉】

卒業式会場準備

本日の午後、卒業式の会場準備を行いました。1年生は校内を清掃し、2年生は体育館の式場をきれいに整然と準備しました。1年生は、ゴミや汚れ1つないように、隅々まできれいにしていました。2年生は、自分たちで指示を出したり、動いたりと自主的に活動ができ、本当にすばらしい働きでした。短時間で整然ときれいな式場をつくることができました。特に準備や片付けなどでは、「みんなが一生懸命、最後までやる」ことができるのが本校の生徒のよさの1つです。今までの先輩もやっていたこの伝統がしっかりと引き継がれているなあと感じました。

予餞会(3月7日)

3月7日(金)5・6校時に予餞会を行いました。生徒会を中心として1・2年生が3年生に感謝の気持ちを伝えるために、ミニゲームを実施したり、思い出のスライドショーを流したりして、充実した時間を過ごしました。3年生も穏やかな笑顔がたくさんありました。

今日の給食(3月10日)

~卒業お祝い献立~

赤飯 ごま塩 牛乳 鶏のから揚げ

のり酢和え のっぺい汁 お祝いいちごゼリー

《 ひとことメモ 》

赤飯は、もち米に小豆、または ささげを混ぜて蒸し上げた ごはんです。おもに日本で食べられ、強飯やおこわと呼ばれている料理のひとつです。

古代より赤い色には邪気を祓う力があるとされ、現在では、祭りや誕生祝いなどの吉事に赤飯を作る風習があります。

小豆やささげの入った赤飯が一般的ですが、千葉県の一部の地域では特産の落花生を入れたり、北海道や東北地方では甘納豆を入れたりします。

今日は、3年生の卒業をお祝いして、お赤飯にしました。

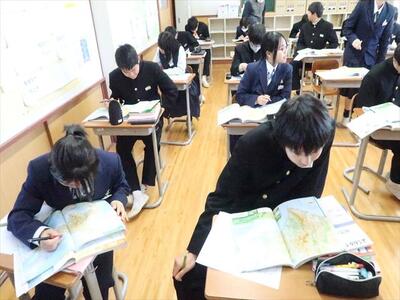

授業の様子(3月7日)

本日1校時、2年生社会と1年1組音楽の授業の様子です。

【2年生社会科】北海道の山地や山脈を地図帳で調べていました。

【1年1組 音楽】卒業式の式歌の練習をしていました。

コミュニケーションタイム(朝)

本日の朝、ランチルームでコミュニケーションタイムを実施しました。1年間の活動を振り返って、褒める、感謝の気持ちを伝えることをしました。穏やかな雰囲気の中、笑顔で活動していました。もちろん傾聴をしながら友達の話を聞くことができています。今回で最後ですが、1年を通して生徒は大きく成長したと改めて実感しました。

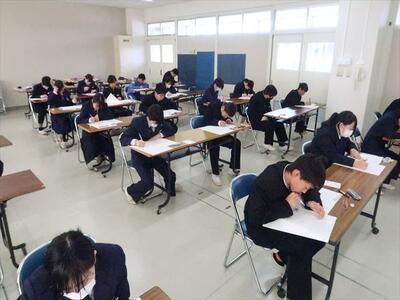

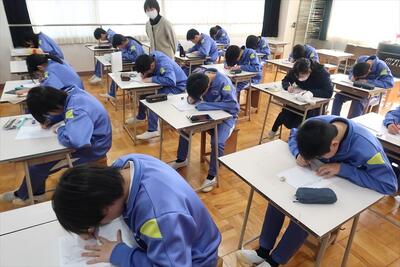

授業の様子(3月6日)

本日は、県立高校一般選抜入試の日です。本校の3年生も無事、高校に到着し頑張っています。自分の力を精一杯発揮してほしいです。すでに進路が決まっている(内定している)3年生は、お世話になった教室等を感謝の気持ちを込めて、きれいにしていました。ありがとうございます。

1・2年生は実力テストを実施しています。集中して問題に向き合っていました。

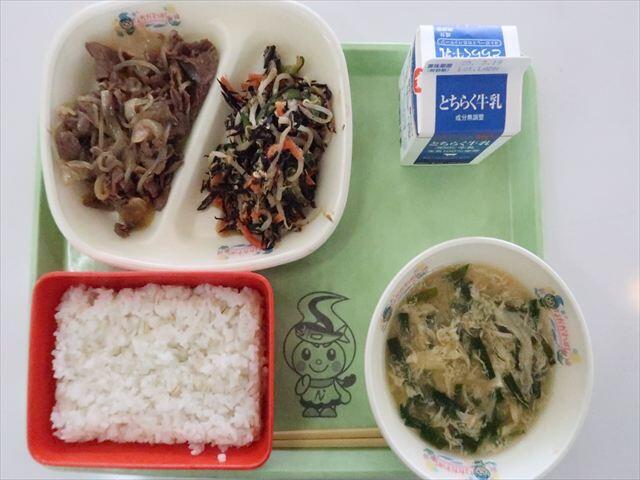

今日の給食(3月5日)

~とちぎ和牛・なかちゃんランチ~

とちぎ和牛丼(麦ごはん・牛丼の具) 牛乳

ひじきの和え物 にら玉汁

《 ひとことメモ 》

とちぎ和牛は、栃木県内の指定された生産者が丹精込めて育てた黒毛和牛で、品質の格付が上位の限られたもののみに与えられるブランドです。栃木県のブランド化の取り組みにより、1988年に命名されました。

とちぎ和牛のきめ細かい霜降り肉は、やわらかく風味豊かな味わいで、数々の品評会において何度も日本一に輝き、高い評価を受けています。

今日は、那珂川町産とちぎ和牛を50kg使った牛丼です。大きめにカットされた牛肉をしょうゆベースのたれで煮込みました。

今日の給食(3月4日)

ピザトースト 牛乳 肉団子

野菜のポトフ カットオレンジ

《 ひとことメモ 》

ピザトーストの発祥は、東京にある喫茶店と言われています。今から60年ほど前のピザが高価だったころに「安い値段でピザを食べて欲しい」と、ピザトーストが考案されました。

ピザトーストとは、食パンの上にトマトソースやチーズをのせ、ピザ風に仕立てて焼いた料理です。野菜などの具を工夫すると、栄養のバランスがよくなります。

今日は、給食用にアレンジして、炒めた玉ねぎやピーマン、ソーセージをケチャップなどで調味し、食パンにのせて焼いた具だくさんなピザトーストです。

今日の給食(3月3日)

五目ごはん(ごはん・五目ごはんの具) 牛乳

チキン味噌カツ かまぼこ入りすまし汁

フルーツ杏仁プリン

《 ひとことメモ 》

3月3日はひな祭りです。桃の節句とも言われます。

桃の花は、日本でも古くから親しまれていますが、中国原産の植物です。かつて中国では、桃の実には魔除けや邪気をはらう力があると信じられており、お祝いの席には桃の形のお饅頭が出されています。

日本でも桃は縁起の良いものとされ、百歳を「ももとせ」とも呼ぶことから、長生きを象徴する植物となりました。旧暦の3月始め頃に桃の花が見ごろになることもあり、ひな祭りを桃の節句として、桃の花を飾るようになりました。

今日は桃ゼリーのソースがかかった杏仁プリンがつきます。

授業の様子(3月3日)

昨日とは打って変わって気温が低く雨模様です。徐々に雪に変わる予報ですが、生徒は集中して授業に取り組んでいます。本日の2校時の授業の様子です。

【1年2組 理科】

【2年生 社会】

【1年1組 英語】

今日の給食(2月28日)

ごはん 納豆 牛乳

モロナゲットの甘辛あんかけ

たくあんの和え物 どさんこ汁

《 ひとことメモ 》

「どさんこ」とは、もともとは北海道の小型の馬のことを呼んでいましたが、「北海道で産まれた人や物」にも用いられるようになりました。

北海道の広大な土地では、さまざまな野菜やくだもの、豆などが作られていて、酪農もさかんです。また、北海道の周りの海では、さまざまな魚介類もとれ、自然の恵みが豊かです。

どさんこ汁は、北海道の名産がたくさん入っている汁物です。今日のどさんこ汁には、豚肉やじゃがいも、にんじん、コーンなどが入っています。鍋料理のように具だくさんで食べる味噌汁といえます。

授業の様子(2月28日)

1年2組 理科の授業のようすです。

2年生 社会の授業の様子です。

3年生 数学の授業の様子です。

1年1組 音楽の授業の様子です。

今日の給食(2月26日)

和風ビビンバ丼(麦ごはん・ビビンバの具)

牛乳 春菊のツナマヨ和え 根菜ごま汁

《 ひとことメモ 》

春になると菊によく似た花を咲かせるので春菊という名前がつきました。かぜを予防するビタミンAが豊富に含まれているほか、不足しがちな鉄やカルシウムなどの栄養素も多く含まれています。

春菊の独特な香りは「リモネン」という成分で、リラックス効果や食欲増進などの効果があります。

春菊は日本や中国、東南アジアの一部の地域で食用にしています。日本では鍋物やおひたし、天ぷらなどの料理に利用されています。

今日は、春菊をツナマヨで和えました。

授業の様子(2/26)

本日1校時、2年生技術の授業の様子です。プログラミングの学習です。ゲームがどんなプログラムでうごいているのか確認し合っていました。

今日の給食(2月25日)

県産小麦ナン 牛乳 アンサンブルエッグ

ブロッコリーサラダ キーマカレー

《 ひとことメモ 》

ナンは、インド料理を代表するパンとして知られています。発酵させたパン生地を薄く大きくのばして、タンドールという釜に、はり付けて焼いたものです。平たく楕円形で、大きな草履のような独特の形をしていて、ところどころポコポコ膨れています。小麦粉と塩、水、酵母を主な材料として作りますが、国によっては、ヨーグルトや牛乳、油、スパイスなどを入れることもあります。

今日は、栃木県の学校給食用に作られたナンです。県産の小麦が使われています。キーマカレーといっしょに食べてください。

今日の給食(2月21日)

~小川中1-1作成献立~

ごはん 牛乳 豚肉生姜炒め ポテトサラダ

豆腐とわかめの味噌汁 アイスクリーム

《 ひとことメモ 》

今日は小川中学校1年1組の作成献立です。

アイスは、乳成分の量によって4種類に分けられています。多い順にアイスクリーム、アイスミルク、ラクトアイス、氷菓となります。パッケージにある原材料表示の種類別の欄を見ると、どの種類のアイスなのか確認することができます。

アイスクリームは、牛乳などを原料に、冷やしながら空気を含ませるように混ぜてクリーム状にし、凍らせたものです。4種類のアイスの中で最もミルクの風味が豊かで、濃厚な味を楽しむことができます。

調理実習(2年生家庭科)

本日の2・3校時に2年生は調理実習を行いました。餃子とかきたま汁をつくりました。グループで役割分担をして、協力し完成させました。ちょっと焦げた班もありましたが、みんな手際が良く、スムーズに活動することができました。出来上がり後は、みんなでおいしくいただきました。この実習を通して、生徒には、家では当たり前のように出てくる食事を作っている家の人の苦労や大変さを少しでも理解し感謝してほしいです。「いただきます。」「ごちそうさま」だけでなく、「ごはんをつくってくれて、ありがとう」と言える人になってほしいです。

今日の給食(2月20日)

食パン ブルーベリージャム 牛乳

鶏肉香味焼き チーズサラダ ブラウンシチュー

《 ひとことメモ 》

ドレッシングは、植物油と食酢またはレモンなどの柑橘類の果汁に、塩や香辛料などを加えてよく混ぜ合わせたソース類のひとつです。とろみのある乳化型のものと、水分と油分が分かれ使う時にかくはんする分離型のものがあります。また、油を使わないノンオイルのものもあります。

ドレッシングという言葉は、洋服のドレスからきたもので、ドレスで着飾るように、サラダを飾って調味するといった意味で、サラダドレッシングと呼ばれるようになりました。

今日は、イタリアンドレッシングを使ったチーズサラダです。

今日の給食(2月19日)

~食育の日献立~

麦ごはん 牛乳 さば味噌煮

切干大根の炒め煮 高野豆腐のいなか汁

《 ひとことメモ 》

毎月19日は、自分や家族の食生活を見直す「食育の日」です。「食育」とは、さまざまな経験を通じて、「食」に関する知識やバランスの良い「食」を選択する力を身に付け、健全な食生活を実践できる力を育むことです。

今日の食育の日献立は、一汁二菜の和食です。干物、乾物などの保存食は、和食に欠かせない食材です。自然の恵みである食べ物を余すことなく大切にする知恵が昔から受け継がれてきました。また、太陽を浴びて乾燥させることで、味が濃くなり、栄養価も高くなります。

今日の給食には、切干大根、昆布、高野豆腐を使いました。

授業の様子(2/18)②

本日5校時1年生体育の授業の様子です。バスケットボールの試合をしていました。

今日の給食(2月18日)

~馬頭小6-1リクエスト献立~

ココア揚げパン 牛乳 トマトオムレツ

クリームスパゲティ あまなつゼリー

《 ひとことメモ 》

ココアは、チョコレートと同じカカオ豆が原料です。嗜好飲料の中でも栄養価が高く、カルシウムや鉄、ビタミン類、食物繊維などを豊富に含んでいます。さらにポリフェノールも豊富で、細胞の老化や生活習慣病の予防にも効果的といわれています。また、ココア特有のほろ苦さのもととなる成分は、気持をリラックスさせる働きもあります。

今日は、馬頭小学校6年1組のリクエストです。「みんながおいしく食べられる献立、フードロスを目指した給食をクラスのみんなで考えました。」とメッセージが添えられていました。

授業の様子(2/18)

本日2校時、1年1組英語、2年生国語の授業の様子です。

【1年1組 英語】

【2年生 国語】

生徒総会

本日の6校時、ランチルームで生徒総会を行いました。今年度の生徒会活動についての振り返りや、重点目標の達成状況、委員会活動の活動報告等、さまざまな視点での報告がありました。コミュニケーションタイムで実施している活動班ごとに集まり、その都度話し合いも入れながら総会を進めました。「話し合い」を取り入れた生徒総会は、今年度の生徒会役員が企画し運営に至りました。創意工夫が見られた総会でした。校長先生からの講評では、「生徒一人一人が様々な役職につくことができ、活躍できることは、本校のすばらしい特色の1つです。」とありました。生徒もうなずきながら聞いていました。今年度の生徒会役員の皆様、本当にありがとうございました。生徒総会の後、新生徒会役員の認証式が行われ、校長先生から一人一人に認証書が手渡されました。来年度の新生徒会役員のみなさん、期待しています。

今日の給食(2月17日)

ごはん 牛乳 ユーリンチー

ツナとわかめのサラダ チゲスープ

《 ひとことメモ 》

中国料理のひとつ油淋鶏は、刻んだねぎを入れた甘酸っぱいタレを揚げた鶏肉にかけた料理です。

中国の料理名には難しい漢字が並んでいますが、どんな食材をどう調理したかが分かるようにつけられています。少ない油を食材にかけながら揚げる調理法をユーリンといい、鶏のことをチーというので、油淋鶏となります。

から揚げに似た料理ですが、から揚げは下味をつけてから、粉をまぶして揚げるのに対し、油淋鶏は揚げた鶏肉にタレをかけて味付けするところに違いがあります。

今日は、タレに那珂川町産のねぎを使った油淋鶏です。

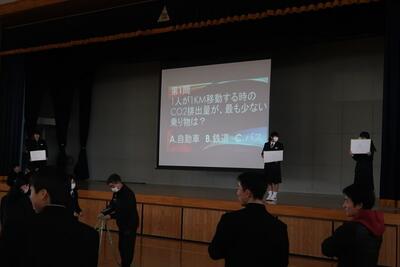

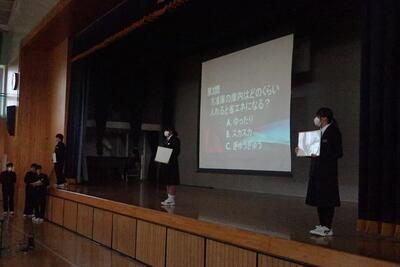

生徒集会(環境福祉委員会)

本日の朝、環境福祉委員会による生徒集会が行われました。環境に関する問題を答えて、考えを深めていました。

今日の給食(2月14日)

~馬頭中1-2作成献立~

ごはん 牛乳 和風ソースハンバーグ

ほうれん草ともやしのナムル 野菜のポトフ

ヨーグルト

《 ひとことメモ 》

ほうれん草の原産地は、中央アジアから西アジア、カスピ海南西部とされています。市場に出回っているのは、ほとんどが「東洋種」と「西洋種」をかけ合わせた交配種です。栽培しやすく、えぐみは少なく、おひたしや炒め物、スープやクリーム煮など、さまざまな料理に使えます。

ほうれん草には、鉄や葉酸、βカロテン、ビタミンCが多く含まれていて、緑色の濃いものほど栄養価が高いといわれています。

今日は、馬頭中学校1年2組作成献立です。緑黄色野菜をたくさん使った免疫力アップの献立になっています。

授業の様子(2/14)

本日3校時 1年1組音楽の授業の様子です。

今日の給食(2月13日)

フィッシュバーガー(ミルク丸パン・白身魚 フライ・中濃ソース) 牛乳 イタリアンサラダ

ラビオリスープ

《 ひとことメモ 》

今日の白身魚フライには、スケソウダラが使われています。旬は冬で、北太平洋や日本海、オホーツク海など水温の低い海域に分布し、小魚やエビ、カニなどをエサにして生息しています。

スケソウダラは切り身で出回ることは少なく、ほとんどは練り物や冷凍品などに加工されています。切り身で売られているのはほとんどがマダラです。マダラはプリプリとした食感をしていて、スケソウダラは加熱しても身が固くなりにくく、ホロホロとほぐれるような食感をしています。

今日は、魚のフライをパンに挟んで食べてください。

授業の様子(2/13)

本日2校時、2年生の美術の授業の様子です。写仏をしていました。みんな集中して無言で取り組んでいました。

コミュニケーションタイム(朝)

本日の朝、ランチルームでコミュニケーションタイムを行いました。本日は、「自分のマイナスなところを紹介する」です。周りの友だちは、それを聞いて、リフレーミングして返していきます。欠点だと思っていたところが、そういう見方があったのかという発見にもつながります。もちろん、傾聴しながら聞くことができています。話し終わったら自然と拍手も起こっています。本当に、話の聞き方ができています。

今日の給食(2月10日)

ごはん 牛乳 五目厚焼き卵

キャベツの塩昆布和え 肉じゃが

《 ひとことメモ 》

塩昆布というと塩をまぶした昆布をイメージするかもしれませんが、本来は角切りにした昆布をしょうゆやみりんなどで煮詰めた佃煮のことを指します。

塩昆布の原料となる昆布には、骨の健康に欠かせないカルシウム、疲れ解消に役立つビタミンB1やB2、免疫力アップにつながるヨウ素、貧血を予防する鉄分など、さまざまな栄養素が含まれています。

今日は細切りの塩昆布を使った和え物にしましたが、おにぎりや炊き込みごはん、和風スパゲティなどの料理にも使うことができます。

授業の様子(2/10)

本日3校時 1年生体育の授業の様子です。バスケットボールの学習です。パスをつないでシュートする練習をしていました。