日誌

昼休みの様子

3年生(前半生徒)の自転車点検を行いました。担当の先生と、生徒自身で、様々な観点を確認しながら点検を行いました。不備なところが見つかった生徒には、修正するように促しています。

テニスをして過ごしている生徒もいました。

今日の給食(5月29日)

麦ごはん 牛乳 えびしゅうまい

大根のキムチ和え 麻婆豆腐

《 ひとことメモ 》

キムチは、白菜や大根などの野菜に、とうがらし、にんにく、しょうが、ねぎ、あみの塩辛などを加え、乳酸発酵させて作る朝鮮半島の漬け物です。ヨーグルトと同じ乳酸発酵食品で、保存中にもゆっくりと発酵し、うま味が増していきます。そのまま食べるだけではなく、炒め物やスープ、鍋などの材料にも使われ、日本でも親しまれています。

キムチには、乳酸菌が多く含まれているため、腸の働きを良くする効果が期待できます。

今日は、大根のキムチ和えです。

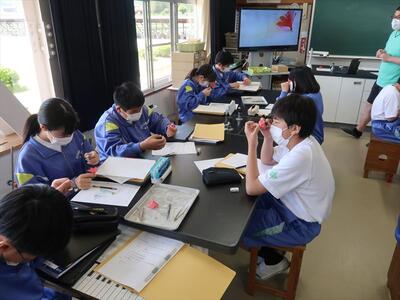

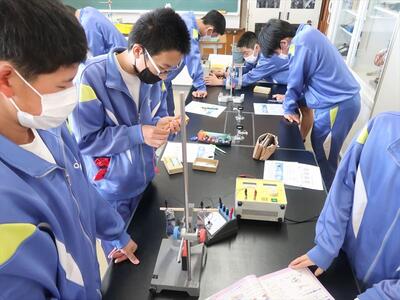

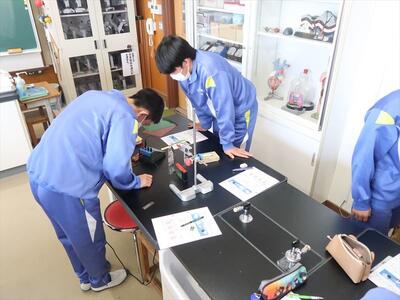

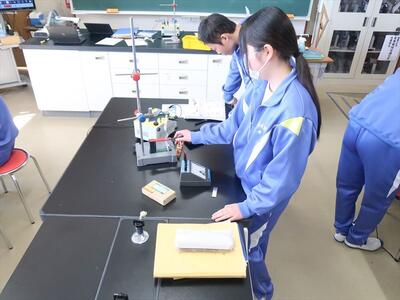

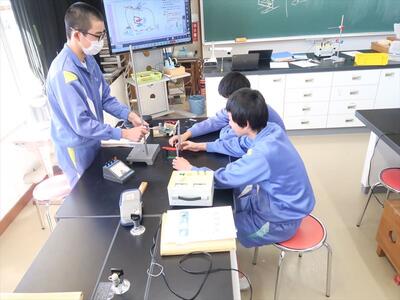

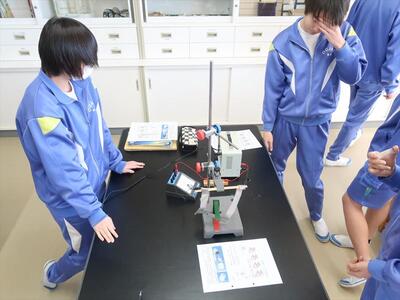

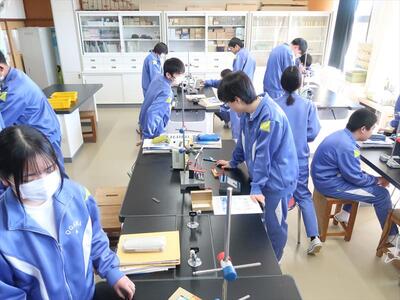

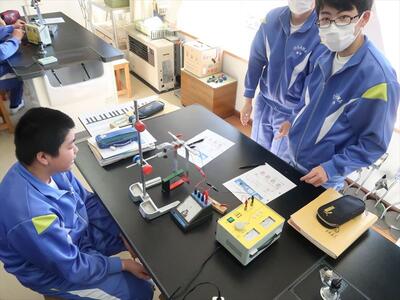

授業の様子(2年2組 技術)

2年2組の技術の授業の様子です。

今日の給食(5月27日)

ごはん 牛乳 ハムステーキ和風ソースかけ

ちくわのサラダ 餃子スープ

《 ひとことメモ 》

ちくわは、スケトウダラ、サメ、トビウオ、ホッケなどの魚肉のすり身に、塩や砂糖、卵白などを加えて練り、竹などの棒に巻きつけ、加熱して作る練り製品のひとつです。

焼いたものは焼き竹輪と呼ばれ、蒸したり茹でたりしたものは蒸し竹輪、白竹輪などと呼ばれています。現在は、焼き竹輪が主流で、保存するときに冷凍しないものは、生ちくわと呼ばれています。

おでんなどの煮物や炒め物、天ぷらなど、いろいろな料理に使われます。

今日は、生ちくわを使った和風のサラダにしました。

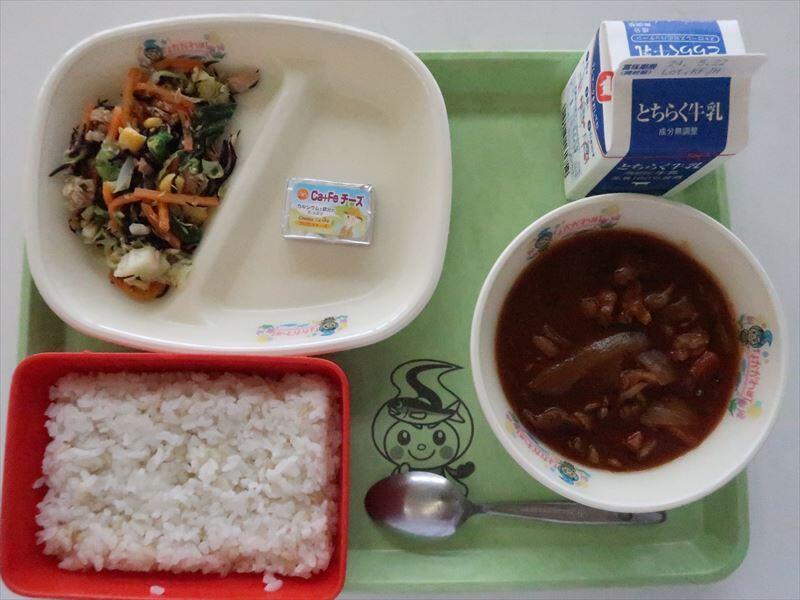

今日の給食(5月24日)

ごはん 牛乳 ポークカレー

ほうれん草サラダ とちおとめヨーグルト

《 ひとことメモ 》

ヨーグルトは、乳に乳酸菌や酵母を混ぜ、発酵させて作る発酵食品です。気(き)温(おん)の高い地方では、生乳のままだと腐りやすい状態ですが、乳酸菌で発酵させると、保存性がよくなります。

ヨーグルトの表面に浮いてくる上澄みの液体は、乳清、ホエーといって、乳酸菌の発酵がすすんだり、振動をうけたりすることで分離されたものです。この乳清には、水溶性のビタミン類やたんぱく質、ミネラルが豊富に含まれています。

今日は、栃木県産のとちおとめの果肉をたっぷり使った苺ヨーグルトです。

今日の給食(5月23日)

コッペパン・レモンハニー 牛乳

ほうれん草オムレツ ジャーマンポテト

肉団子のトマトスープ

《 ひとことメモ 》

ジャーマンポテトとは、じゃがいもをメインに使った料理のことを言います。ゆでたり蒸したりした じゃがいもと、ベーコン、玉ねぎなどを炒めあわせて作ります。

ドイツ料理と思われがちですが、ドイツにはジャーマンポテトという料理はありません。ドイツで、じゃがいもやベーコンがよく食べられていることから、「ジャーマン、ドイツ風の」という意味で、この名前がついたと言われています。

今日は、塩とこしょうでシンプルに味付けしたジャーマンポテトです。

体育祭⑧(閉会式)

各学年の優勝、全体の優勝を表彰しました。

【結果発表】

【1学年 優勝 紅組 】

【2学年 優勝 紅組 】

【 3学年 優勝 青組 】

【 全体 優勝 紅組 】

【 生徒会長の言葉 】

【 生徒会役員 】

体育祭⑦(選抜リレー)

今日の給食(5月22日)

麦ごはん 牛乳 アジフライ・中濃ソース

チョレギ風サラダ どさんこ汁

《 ひとことメモ 》

大麦は、世界最古の穀物といわれ、1万年ほど前から西アジアや中央アジアで栽培されていたと言われています。また、古代エジプトのツタンカーメンの墓からも発見されています。

日本へは、小麦よりも早く1,800年ほど前に中国から朝鮮半島を経て伝わり、奈良時代には、日本各地で広く栽培されていました。米に混ぜて「大麦ごはん」として食べられるようになったのは、平安時代になってからです。

今日は、栃木県産の大麦を使用した麦ごはんです。大麦には、食物繊維やビタミンが豊富に含まれています。

体育祭⑥(全体種目)

学年綱引き「綱一力×団結=笑」

【1学年】

【2学年】

【3学年】

【審判 〇〇の神 】

体育祭⑤(学年種目)

【1年 目指せてっぺん!息を合わせて2人4脚】

【2年 Road to PARIS 2024】

【 3年 黄金の挑戦状】

体育祭④(旗見てGO)

体育祭③(3学年リレー)

体育祭②(2学年リレー)

【2学年リレー】

体育祭①(開会式、1学年リレー)

5月18日(土)晴天の下、小川中学校体育祭が行われました。多くの保護者の方に見守られ、生徒たちは全力で競技に取り組みました。今年の体育祭のスローガンは、『熱結!団結!~自ら取り組む一大クエスト~』です。一人一人熱く、そしてクラスみんなで協力し一致団結して、各自やるべきことを全力を出してクエストをクリアーしていきました。保護者の皆様、あたたかい応援、ご声援ありがとうございました。

【開会式】

【1学年リレー】

今日の給食(5月21日)

醤油ラーメン(中華麺・スープ) 牛乳

餃子ロール 大根とハムのマリネ

チーズドック

《 ひとことメモ 》

ラーメンは、醤油、塩、味噌、とんこつなどいろいろな味があり、麺も太麺や細麺、ちぢれ麺などの種類があり、飽きることなく、日本でも多くの人に好まれています。

もともとは中国から日本に伝わったものですが、日本人好みの味に改良され、今では札幌、喜多方、博多など、各地域特有のラーメンが根付いてきました。栃木県では、佐野ラーメンが有名です。全国にどんなラーメンがあるのか、調べてみるのもおもしろいかもしれません。

今日は、醤油ラーメンです。麺を少しずつスープに入れて食べてください。

体育祭の観覧席について

体育祭の保護者の観覧席は、下の写真にあるように、赤い線より外側になります。トラックの外側ですが、白線が引いてありますので、確認して観覧してください。プログラムにも掲載してあります。よろしくお願いします。

今日の給食(5月17日)

~食育の日献立~

ごはん 納豆 牛乳 厚焼き卵

のり酢和え 根菜の味噌汁

《 ひとことメモ 》

毎月19日は「食育の日」です。

今月の食育の日献立も和食でよく使われる食材の最初の文字をつなぎ合わせた「まごわやさしい給食」です。

和食はごはんを主食にして、主菜、副菜、汁物を組み合わせることが基本です。献立作りで、豆類、種実類、海そう類、野菜、魚、きのこ類、いも類を意識すると、栄養バランスの整った食事をすることができます。

今日は、これらの食材を意識した「まごわやさしい給食」の献立にしました。

今日の給食(5月16日)

アップルパン 牛乳・ミルメークコーヒー

鶏肉香味焼き グリーンサラダ

クリームスパゲティ

《 ひとことメモ 》

ミルメークは、「牛乳を残さないように飲むためにはどうしたらよいか」と、栃木県の学校給食会が食品メーカーに相談したことから開発された商品です。

コーヒー牛乳にヒントを得て1970年頃に、給食用ミルメークコーヒーが商品化されました。この頃はビンの牛乳で粉末のミルメークでしたが、パックの牛乳にかわったため、ストローの差し込み口から入れられるように、チューブ入りで液体タイプが開発されました。

今日は、コーヒー味のミルメークですが、ココア味やイチゴ味など、いろいろな味が市販されています。

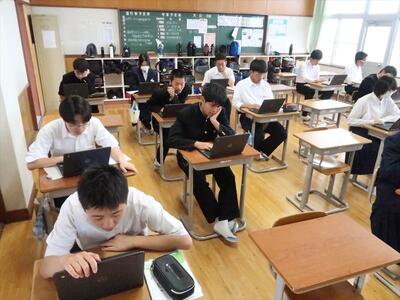

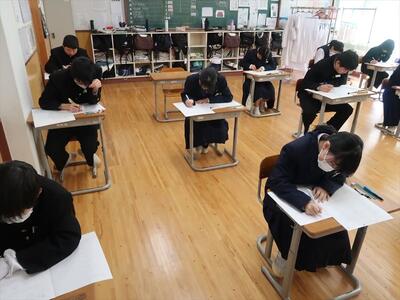

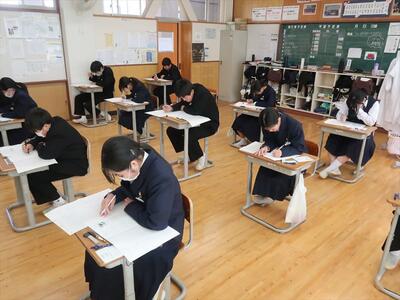

eライブラリー実施

朝の時間に、eライブラリーを使って、ドリル学習をしました。各学年で教科を指定し、一斉に課題に取り組み、基礎学力の向上に努めました。生徒は、1つ1つ丁寧に問題に向き合い、実施していました。

今日の給食(5月15日)

麦ごはん・のりたまふりかけ 牛乳

ミナミカマス照り焼き 春雨サラダ

豚肉と大根の煮物

《 ひとことメモ 》

ミナミカマスは、ニュージーランド、オーストラリア、タスマニアなどに生息する海水魚です。ニュージーランドでは宝石のような魚と呼ばれ、高級魚として扱われています。

日本で流通する時期は、味が脂ののったサワラに似ていることから、以前は「銀サワラ」という名前で販売されていました。

脂のりのよい白身魚で、焼いてもかたくなりにくく、味にクセがないので食べやすい魚です。焼き、蒸し、揚げなどの調理ができます。

今日は、ミナミカマスの照り焼きにしました。

体育祭予行練習実施

本日の午前中、体育祭予行練習を行いました。本番は5月18日(土)です。生徒は本番に向けて係りの仕事をしつつ、自分の種目を懸命に取り組みました。ところどころ修正をしながら進めていきました。さすが最上級生、3年生の声が一番大きく元気がありました。

今日の給食(5月14日)

シュガー揚げパン 牛乳 ポークビーンズ

ブロッコリーサラダ アセロラゼリー

《 ひとことメモ 》

ポークビーンズは、白インゲン豆と豚肉のトマト味の煮込み料理で、アメリカの代表的な家庭料理のひとつです。

豚肉と豆が入っていることから、たんぱく質を多くとることができます。

本場アメリカでは、白インゲン豆を使うことが多いですが、豆の種類をかえたり、ベーコンを入れたり、スパイスで味をかえるなど、各家庭にレシピがあり、アメリカの「おふくろの味」と言えます。

今日は、白インゲン豆のほかに、大豆も入れたポークビーンズにしました。

生徒総会(5月9日)

5月9日(木)の6校時、体育館で生徒総会がありました。各委員会からの活動方針を確認しました。生徒会役員を中心に粛々と進められました。生徒会役員のみなさん、準備・進行ありがとうございました。

奉仕作業お世話になりました

本日の朝、7時から8時まで、奉仕作業を行いました。作業の内容は、校庭の除草作業です。多くの保護者の方と生徒が参加し、一気に除草が進みました。来週の体育祭が楽しみです。本当にお世話になりました。

給食(5月10日)

ごはん・味付のり 牛乳 鶏のから揚げ

ふきとたけのこの煮物 のっぺい汁

《 ひとことメモ 》

ふきは、日本原産で全国に分布しています。日本以外では、カラフト、朝鮮半島や中国大陸に見られます。

ふきの多くは、山の斜面、河川の中洲や川岸、林の際などに生育していますが、土手や用水路の周辺にも見られることもあり、水が豊富で風があまり強くない土地を好みます。関東地方から北には2mにも伸びる秋田蕗があり全国的にも有名です。

旬の時期に採取したふきを塩漬けにしたり、佃煮にしたりすると、冬まで食べられる保存食になります。

今日は、那珂川町産のふきを使い、たけのこと一緒に炒め煮にしました。

小中合同引渡し訓練

本日の午後、小中合同引き渡し訓練が行われました。非常災害等で、生徒が自力で下校するのが困難になった場合、保護者にお迎えに来ていただき、確実に生徒と一緒に下校することを目的としています。14:10にメールを配信して、保護者のご協力のもと15:30には引き渡し訓練が無事終わりました。後日、今回の訓練についてのアンケートをお願いしたいと思います。よろしくお願いします。

今日の給食(5月8日)

麦ごはん 牛乳 ハヤシシチュー

ひじきのサラダ ポケットチーズ

《 ひとことメモ 》

ひじきは、通常3月から5月の大潮で干潮の時に漁師や海女が磯にでて、鎌などで刈り取って収穫します。

茎の部分だけにしたものは 長ひじき といい、ボリュームがあり、歯ごたえが良いのが特徴です。芽の部分だけにしたものは 芽ひじき といい、水で早く戻すことができ、ほかの食材とからみやすく、使いやすいひじきです。どちらもミネラルが豊富で、それぞれの特徴にあわせて料理に使います。

今日は、芽ひじきを使ったサラダです。ツナやキャベツと一緒に和えました。

那珂川町教育委員会による授業訪問

本日の2、3校時に那珂川町教育委員会指導主事、社会教育主事の先生方が、授業参観にお越しいただきました。生徒や先生方の様子、学校の様子を確認していました。生徒が落ち着いて学習に取り組んでいてすばらしいとお褒めの言葉をいただきました。先生方の授業に対しても、ご助言をいただきこれからの学習指導に活かしていきたいと思います。

今日の給食(5月7日)

食パン・フルーツクリーム 牛乳

ささみカツ 野菜のポトフ

《 ひとことメモ 》

サンドイッチは、パンに肉や野菜などの具をはさんだり、 のせたりした料理をさしますが、フルーツをはさんだものはフルーツサンドと呼ばれています。

フルーツサンドは日本発祥の創作料理で、今から100年ほど前に誕生していたと言われています。

パンのほどよい塩味とフルーツの酸味と食感、生クリームの甘さが、バランスよく調和したサンドイッチです。

今日は、みかん、桃、パイナップルが入ったフルーツクリームです。食パンと一緒に食べてください。

授業の様子(3年 技術)

連休明けの1校時、3年生は技術の授業でした。プログラミングの学習をしています。自分で考えた動きを思い通りに動かせるように、友だちと相談したり、先生に質問したりして、自分で課題を解決する姿がたくさん見られました。

部活動の様子

各部活動ともに、1年生が入り活気があふれています。2、3年生も、先輩として新入生に優しく教える場面を多く見かけます。成長したなあと感じる光景です。ゴールデンウィーク後半も練習があります。暑さが予想されますので、こまめな水分補給など熱中症対策を意識して活動してください。

【卓球部の様子】

【バレーボール部の様子】

【ソフトテニス部(女子)の様子】

【ソフトテニス部(男子)の様子】

【サッカー部の様子】

【野球部の様子】

授業の様子

明日から、4連休です。ゴールデンウィーク後半です。生徒たちは、1時間1時間集中して授業に取り組んでいました。

【1年2組 理科】

【1年1組 国語】

【2年1組 英語】

【2年2組 美術】

【3年1組 数学】

授業の様子(1年生 英語・理科)

1年2組の英語の授業です。

今日の給食(4/30)

コッペパン・マーガリン 牛乳 エビかつ

こんにゃくサラダ 焼きそば

《 ひとことメモ 》

こんにゃくが日本に渡来したのは縄文時代とされ、はじめは薬として用いられていたと言われています。こんにゃくを食用としてきた主な地域は日本のほか、中国やミャンマー、韓国などのアジアの国々でしたが、和食の人気が高まるとともに低カロリーの健康食品として、ヨーロッパやアメリカにも広まっていきました。

こんにゃくの原料となるこんにゃく芋は、成長するまでに3年かかります。北関東はこんにゃく芋の生産が盛んで、栃木県の収穫量は、群馬県に次いで全国2位となっています。

今日は、青じそ風味のこんにゃくサラダにしました。

現在地

現在、静岡県を通過中です。

今日の給食(4/26)

ごはん 牛乳 ポークカレー

かんぴょうサラダ 県産生乳ヨーグルト

《 ひとことメモ 》

カレーの街よこすかでは、毎週金曜日はカレーの日とされています。これは海上自衛隊の習慣に由来しています。海上自衛隊では、景色の変わらない長い軍艦生活で、曜日の感覚を失わないように、毎週金曜日にカレーライスを食べていることから、よこすか推進委員会が制定しました。

カレー発信の地として知られている横須賀には、ご当地カレーとしてよこすか海軍カレーがありますが、栃木県にも特産品をいかした日光ゆばカレーやとちおとめいちごカレー、おやま牛肉カレーなどがあります。

今日は、りんごをかくし味に入れたポークカレーです。

京都を離れます

京都での行程を終了しました。

京都を離れます!

東寺

東寺に到着です。

ここは、日本を実感します!

伏見稲荷大社に到着です

伏見稲荷に到着しました。国際色豊かです!

修学旅行最終日です

修学旅行も最終日をむかえました。

全員、朝御飯をきちんと食べ、旅館をあとにします!

自由行動終了です

京都での自由行動を終えて、全員、無事に宿に戻りました。手には、沢山のお土産を抱えて、帰ってきました!

宿の目の前は、東本願寺です。

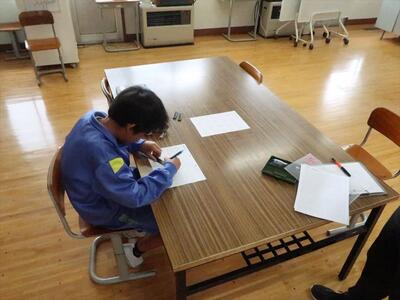

知能検査(1年)

1年生は知能検査を実施しました。落ち着いて、集中して取り組みました。

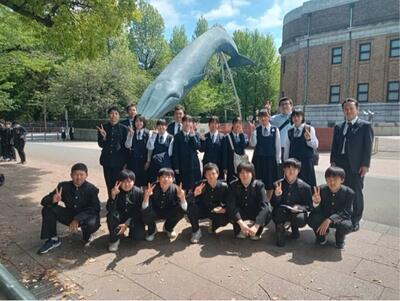

2年見学旅行①

上野公園で集合写真を撮りました。

写真撮影の後は、グループ別活動です。とても良い天気です。

修学旅行2日です

楽しみにしていた、京都での自由行動がスタートです。

宿に到着です

1日目の日程を終えて、宿に到着しました。

1年見学旅行③

東照宮で集合写真をとって、その後、自由行動です。雨模様ですが、子どもたちは元気です。

東大寺に到着です

雨予報でしたが、お天気に恵まれています!

今から大仏を拝みます。

法隆寺に到着しました

修学旅行1日目、法隆寺に到着しました。

1年見学旅行②

磐梯日光店で昼食です。

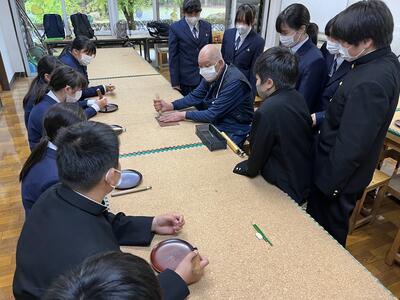

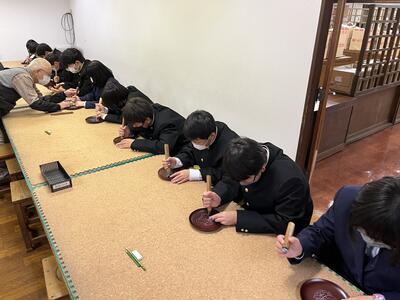

1年見学旅行①

日光木彫りの里工芸センターに到着しました。実際に木彫りをします。

今日の給食(4/22)

ごはん 牛乳 和風ソースハンバーグ

キャベツの塩昆布和え じゃがいもの味噌汁

《 ひとことメモ 》

ハンバーグの起源は18世紀頃、ドイツのハンブルクで労働者向けの食事として流行したタルタルステーキと言われています。

現在、日本で食べられているハンバーグは、オムライスやナポリタン、ドリアなどと同じように、西洋料理をヒントに日本で独自の進化をとげた料理です。ハンバーグは、牛、豚、鶏など使う肉の種類や、大根おろし、クリーム、トマトなどかけるソースの種類によって、いろいろな味を楽しむことができます。

今日は、豚肉と鶏肉のハンバーグに、玉ねぎとりんごで作った和風ソースをかけました。

避難訓練

本日の6校時終わりに避難訓練を実施しました。出火元は理科室での設定で実施しました。生徒は、放送や教科担任の指示をよく聞き、避難場所への移動も整然とスムーズにできました。校長先生の話、安全教育担当教諭の話、そして生徒会長からの話もありました。みんな真剣に話を聞いていました。

今日の給食(4/19)

~食育の日献立~

わかめごはん 牛乳 さばスタミナ焼き

三色ごま和え けんちん汁

《 ひとことメモ 》

毎月19日は「食育の日」です。

今月の食育の日献立は「まごわやさしい給食」です。「まごわやさしい」とは、和食でよく使われる食材の最初の文字を覚えやすいようにつなぎ合わせた言葉です。

「ま」は豆類、「ご」はごまなどの種実類、「わ」はわかめなどの海そう類、「や」は野菜、「さ」は魚、「し」はしいたけなどのきのこ類、「い」はいも類です。どれも体に必要な食材で健康のためには毎日食べてほしい食材です。

今日の給食は、まごわやさしい食材を多く使った献立にしました。

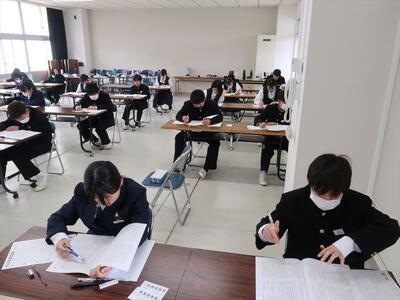

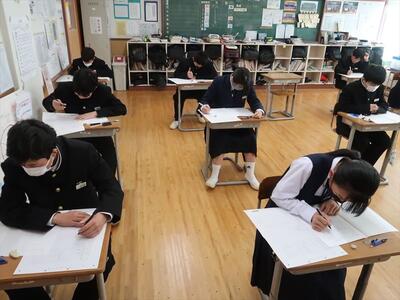

とちぎっ子学習状況調査

本日、2年生は「とちぎっ子学習状況調査」を実施しています。どの生徒も集中して取り組んでいました。

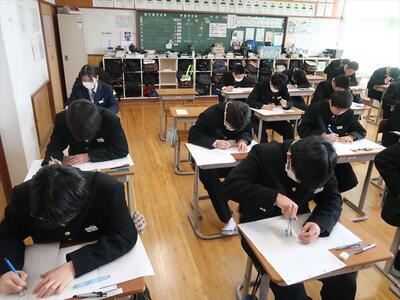

全国学習状況調査

本日、3年生は、全国学習状況調査を行いました。よく考え、真剣に問題に取り組んでいました。

自転車の整列の様子

始業式から1週間ほど経ちました。生徒は、新しい学年になり、目標を設定し意識を高くもって生活をしています。自転車置き場の自転車の整列の様子です。日頃から、普通のこの状態が保つことができるのはとても素晴らしいことです。小川中の伝統の1つとなっています。

学年PTA

PTA総会の後に、学年PTAが行われました。

【1学年PTA 】

【2学年PTA】

【3学年PTA】

PTA総会

本日、授業参観後にPTA総会がありました。昨年度と様々な点で変更があります。保護者の皆様、本年度もよろしくお願いいたします。

授業参観(5校時)

本日の5校時に、授業参観がありました。

今日の給食(4/17)

中華丼(麦ごはん・中華丼の具) 牛乳

春巻き 卵スープ

《 ひとことメモ 》

中華丼は、ごはんの上に中華風の旨煮を盛りつけた日本の中華料理です。もともとは料理人のまかないめしとして作られていた丼料理でした。地域によって、中華飯、八宝飯、広東飯、五目あんかけ飯など、さまざまな呼び方があります。

豚肉や玉ねぎ、にんじん、白菜、たけのこなどの野菜をいため、調味したスープで煮込み、水溶き片栗粉でとろみをつけて作ります。中国では、あんかけご飯をフイファンと呼び、海鮮や牛肉などバリエーションが豊富にあります。

今日は、那珂川町産のきくらげを入れた中華丼の具です。ごはんにのせて食べてください。

今日の給食(4/16)

~地産地消献立・なかちゃんランチ~

県産小麦ココアパン 牛乳

スパゲティボロネーゼ アスパラサラダ

いちご(とちあいか)

《 ひとことメモ 》

地産地消とは、その地域で生産したものをその地域で消費することを言います。

地産地消のメリットは、いつ、どこで、だれが作ったものなのかわかるので、安心して買うことができること、食べ物をつくったその土地で食べるので、運ぶ距離が短くすみ、輸送中に出る排出ガスが少なく環境にやさしいことです。また、土地の気候や風土にあった農産物は、農薬などをたくさん使わなくても自然のエネルギーで豊かに実り、安全で、栄養価が高く新鮮です。

今日は、那珂川町産、栃木県産の食材を数多く使った地産地消献立のなかちゃんランチです。

部活動紹介(4月11日(木))

4月11日(木)の放課後、部活動紹介がありました。生徒会本部役員が中心となり、進行、案内、説明をしました。1年生は、各部長副部長の話をよく聞き、部活動入部への参考にしました。体験入部もありますので、自分でよく考えて、選んでほしいと思います。

今日の給食(4/12)

~入学・進級お祝い献立~

赤飯・ごま塩 牛乳 鶏肉南蛮漬け

ほうれんそうの磯香和え 豆腐の味噌汁

お祝いいちごゼリー

《 ひとこもメモ 》

食事のあいさつに「いただきます」があります。このあいさつは、動植物の生命をいただくという感謝の気持ちや、材料の生産や運搬、食事を作ってくれた人など、食卓に並ぶまでに携わったすべての人々への感謝の気持ちを表しています。食事のあいさつが習慣づいている人も多いと思いますが、言葉の意味をしっかりと理解して、心をこめて「いただきます」のあいさつをしましょう。

今日は、入学、進級のお祝い献立です。お祝い料理に欠かせない伝統的な行事食のお赤飯にしました。ごま塩をかけて食べてください。

今日の給食(4/11)

セルフバーガー(丸パン・照り焼きチキンパティ・スライスチーズ) 牛乳 野菜のポトフ

フルーツゼリー和え

《 ひとことメモ 》

ハンバーガーとは、牛肉のパティをバンズと呼ばれるパンに挟んだ食べ物です。アメリカを代表する国民食のひとつで、日本をはじめ世界中に広まり、文化や好みに合わせて、いろいろなアレンジがされています。

日本では、牛肉や豚肉のパティに限らず、鶏肉や魚介類、きんぴらなどの野菜料理を具材にしたり、バンズの代わりに ごはんに挟んだり、レタスなどで挟んだり、さまざまなハンバーガーが作られています。

今日は、丸パンに照り焼きチキンパティとスライスチーズを挟んで食べてください。

交通安全教室(1年生)

本日の3・4校時に1年生対象の交通安全教室がありました。那珂川警察署の方々、スクールサポーター、交通教育指導員の方にご指導をいただき、自転車の正しい乗り方について実践を通して学びました。自転車点検の仕方、車道の正しい走行の仕方、安全確認、交差点の2段階右折など、自転車に乗るときの大切な場面での動きを丁寧に教えていただきました。ここで学んだことを今日から生かして、安全に自転車を運転してほしいです。

授業の様子(5校時)

本日の5校時は総合的な学習の時間でした。各学年ともに修学旅行や見学旅行の調べ学習や話し合いを行っていました。

【3年生 修学旅行(京都・奈良方面)について 】

【2年生 見学旅行(東京方面)について 】

【 1年生 見学旅行(日光方面)について 】

今日の給食(4月10日)

麦ごはん 牛乳 厚焼き卵

ほうれん草のおひたし じゃがいもそぼろ煮

《 ひとことメモ 》

じゃがいもは、地下茎という茎にデンプンがたまって肥大化したもので、ビタミンCが豊富な食品です。じゃがいものビタミンCは、デンプンに守られているため、加熱しても失われにくいという特徴があります。

世界には約2,000種類のじゃがいもがあり、そのうち日本に流通しているのは約20種類といわれています。種類によって生育スピードや貯蔵期間、収穫量などに違いがあります。食感もほくほく系やしっとり系などさまざまです。

今日は、デンプン質が多いほくほく系の男爵いもで作ったじゃがいものそぼろ煮です。

入学式

本日、あいにくの天気でしたが、令和6年度那珂川町立小川中学校入学式が行われました。担任の先生からの呼名に返事をし、校長先生から新入生39名の入学を確認されました。校長先生からは、小川中学校の伝統は「さわやかなあいさつ」「積極的に自ら働ける」であること、さらに自立に向けて自分で考え、判断し行動できる生徒になってほしいと伝えられました。

【新入生入場】

【学校長式辞】

【教育委員会のことば】

【歓迎の言葉】

【誓いの言葉】

今日の給食(4月9日)

はちみつパン 牛乳

白身魚フライ・中濃ソース

コールスローサラダ 肉団子のトマトスープ

《 ひとことメモ 》

コールスローは、細かく切ったキャベツを使ったサラダです。古代ローマの時代から食べられてきたと言われています。

キャベツのほかに、にんじんや紫キャベツが入っているものや、パイナップルやリンゴなど果物が入っているものなどがあります。

サラダとして食べられることが多いですが、サンドイッチの具材にすることもあり、ハンバーガーやホットドッグなどにも使われています。

今日は、コールスローをサラダのまま食べたり、パンにはさんで食べだり、お好みの食べ方で食べてください。

今日の給食 4月8日

ごはん 牛乳 肉しゅうまい

中華春雨 根菜ごま汁 レモンゼリー

《 ひとことメモ 》

新年度がスタートしました。学校給食は、成長期に必要な栄養素をしっかりとれるように、バランスを考えて作っています。苦手な食べ物でも、一口は食べるように心がけてください。

今日は中華春雨です。春雨とは、春の暖かい頃にしとしと降る雨のことです。食べ物の春雨という名前は、半透明で糸のような形が似ていることからつけられたと言われています。アジアの乾麺で、緑豆やじゃがいも、さつまいもからとれるデンプンを原料に作られています。今日の中華春雨には、歯ごたえのある緑豆春雨を使いました。

令和6年度新任式・始業式

令和6年度がスタートしました。

【新任式】

3名の先生方を迎えて、それぞれの先生方から挨拶をいただきました。生徒代表の言葉では、堂々とした態度と内容で、歓迎の気持ちをしっかりと伝えることができました。

【始業式】

校長先生の話では、今年度の目標についての話がありました。

最近のAIの進化に伴い世間ではフェイクニュースという本物のような嘘のニュースが流れ、それを判断する力がこれからの世の中では求められます。つまり、自分で考えて、良いか悪いか判断していく力をこの小川中で養ってほしい。さらに、今年1年どのように生活したいのか、ぜひ目標を立ててほしい。その目標も実現可能な具体的な目標を設定すると、生活に意欲が出てきます。と生徒に向けてわかりやすく話されました。

本日の桜(4/4)

本日の桜です。今日が満開でしょうか?きれいに咲き誇っています。色とりどりのパンジーも元気に咲いています。

4月2日(火)の桜のようす

本日は曇り空ですが、校庭の入り口付近にある、桜が満開になっています。スイセンも咲いています。

離任式(3/27)

定期異動で、小川中学校からは3名の先生方が異動となりました。そこで、3月27日(水)の午前中に小川中学校体育館で、離任式を行いました。参加できる3年生も集まっていただき、3人の先生方と最後のお別れをしました。

【全体の様子】

【離任の先生方へ花束贈呈】

【生徒代表感謝の言葉】

【花のアーチで見送り】

3人の先生方、小川中学校のために御尽力いただき、本当にありがとうございました。新しい勤務先でも、体に気をつけて、頑張ってください。

令和5年度 修了式

本日、令和5年度修了式を行いました。校長先生の話、修了証書授与、進級賞授与、1年を振り返っての生徒代表発表を行いました。

【校長先生の話】この1年間は、とても充実した1年で、心が癒された1年でした。小川中学校の強みは①さわやかなあいさつができること②働ける生徒が多いこと。この2つは社会に出ても大きな武器になるもので、さらに伸ばしてもらいたい。この伝統を次につなげてほしい。また、1年を振り返って、ここは足りなかったという部分を来年度の課題として取り組み、修正していく。これが自立につながります。来年度も期待しています。

【修了証書授与1年】

【修了証書授与2年】

【進級賞授与1年】

【進級賞授与2年】

【1年を振り返って生徒代表発表】

塩谷南那須教育事務所ふれあい学習課より

今日の給食(3月21日)

黒糖パン 牛乳 スペイン風オムレツ

ブロッコリーとツナの和え物 焼きそば

アセロラゼリー

《 ひとことメモ 》

食後のあいさつに「ごちそうさま」があります。「馳走」とは、本来「走り回る」という意味の言葉です。昔は、大切なお客様を迎えるために、馬を走らせて方々へ出向き、品物を 調達していました。流通が整っている今とは違い、おもてなしをするための品々を集めるのに苦労する時代でした。

「ごちそうさま」は、走り回っていただいたことへの感謝の気持ちを表す言葉として江戸時代後期から使われるようになりました。

今日は今年度 最後の給食です。食事の後には、感謝の気持ちを込めて「ごちそうさま」のあいさつをしましょう。

桜情報(3月18日)

今日は、朝から冷たい強風が吹きつけ、土日の気温とは約10度近く低い気温となっていますが、校庭の桜が咲いています。開花宣言?。校庭の東側に5本の桜の木がありますが、南側の2本の桜の木が咲いています。約30くらいの花が開花していました。北側の3本はまだ、つぼみの状態です。できれば、4月9日(火)の入学式に満開になってほしいですね。

今日の給食(3月18日)

ごはん 牛乳 和風ソースハンバーグ

小松菜とツナのマスタード和え ゆばの味噌汁

《 ひとことメモ 》・・・みそしる

味噌は平安時代から食材につけて食べたり、そのままなめたりして食されてきました。鎌倉時代には、味噌をすりつぶして溶かした汁状の物が飲まれるようになり、これが味噌汁の原型と言われています。この頃に、ごはんを中心に汁物とおかず一品の一汁一菜の基本ができました。今のような味噌汁になったのは室町時代とされていて、室町時代には、農民が自分たちで味噌を作るようになり、味噌が保存食として広まりました。そして、庶民の食卓にも味噌汁が登場するようになりました。

今日は、那珂川町のミツトヨフーズのゆばを入れた味噌汁です。

調理実習(2年生)

本日の23校時に、2年生の調理実習が行われました。「餃子と中華風かき玉汁」を作りました。先生の話をよく聞き、友だちと協力して調理しました。包丁の使い方が上手な生徒もたくさんいました。多くの先生方のアドバイスもあり、時間内に食することができました。

今日の給食(3月15日)

ごはん 牛乳 キーマカレー

花野菜サラダ 県産生乳ヨーグルト

《 ひとことメモ 》・・・キーマカレー

キーマカレーは、インド料理のひとつで、ひき肉を使ったカレー料理です。インドでは、宗教上の理由で食べられないものがあるため、羊や山羊、または鶏肉を使ったキーマカレーがほとんどで、牛肉や豚肉を使ったキーマカレーは少数派です。ギーと呼ばれるインドの発酵バターで、ひき肉、玉ねぎ、 ニンニク、生姜などを炒め、調味して作ります。トマトやじゃがいもなどを加えたり、豆を添えたりもします。ナンと一緒に食べることが多いキーマカレーですが、今日はごはんにかけて食べてください。

今日の給食(3月14日)

いちごパン 牛乳 野菜かき揚げ

かんぴょうサラダ 煮込みうどん

ココアウエハース

《 ひとことメモ 》・・・てんぷら

天ぷらは日本を代表する料理のひとつですが、伝統的な和食にはない「小麦粉の衣をつけて油で揚げる」という調理法です。この調理法は、鉄砲の伝来とともに南蛮料理としてポルトガルから伝わったとされています。

かき揚げも天ぷらの一種で、天ぷらは、魚介類や野菜類などの具材を細かくせず、一種類ずつ衣をつけて揚げますが、かき揚げは、具材を細かく切って、衣に混ぜ、ひとかたまりにして揚げます。

今日は、玉ねぎ、ごぼう、にんじん、春菊が入った食物繊維が豊富な野菜のかき揚げです。

調理実習(1年生)

本日の1、2校時、1年生は調理実習をしました。鮭のムニエルとキャベツとベーコンのコンソメスープを作りました。グループで協力して調理し、上手に出来上がりました。キャベツの千切りも上手にできました。鮭の焼き具合もばっちりでした。みんな協力してできました。

今日の給食(3月13日)

麦ごはん 牛乳 鮭塩こうじ焼き

たくあんの和え物 ピリ辛肉じゃが

《 ひとことメモ 》・・・しおこうじ

塩こうじは、米こうじと塩、水だけでつくる日本の伝統的な発酵食品です。江戸時代には塩こうじ漬けという料理が存在していました。

一般的な食べ方は、肉や魚などを塩こうじに漬け込んだ焼き物です。食材がやわらかくなり、うま味成分をつくり出し、料理をワンランク上げてくれます。また、野菜との相性もよく、浅漬けや煮込み料理など、やさしい味わいに仕上げることができます。少し加えるだけで料理のおいしさを増すことができる万能調味料といえます。

今日は、鮭の塩こうじ焼きです。

コミュニケーションタイム(3/13)

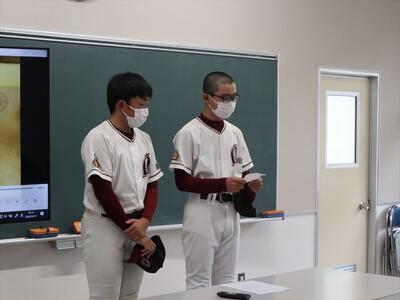

本日の朝、ランチルームでコミュニケーションタイムを行いました。12年生が、先日行われた予餞会のミニゲームのグループごとに集まり、「①どんな小川中にしたいか ②そのためになにをするのか」について話し合いました。最後に数班の発表を聞き、考えを共有して今後の生活に実践していきます。各グループごとの話し合いもスムーズに進み、活発に意見を述べていました。この姿から、来年度への期待も高まります。

今日の給食(3月11日)

ビビンバ丼(ごはん・肉炒め・三色ナムル)

牛乳 えびボールスープ

《 ひとことメモ 》・・・ビビンバ

ビビンバは、どんぶりや専用容器にごはんを入れ、ナムルなどをのせた料理で、韓国の混ぜごはんです。

ごはんにのせる具は、本来は五種類とされていましたが、ユッケをのせた「ユッケビビンバ」、タコや貝などをのせた海鮮系の「ヘムルビビンバ」、生野菜を多くのせた「野菜ビビンバ」など、具の数はさまざまです。

今日のビビンバの具は、牛肉とぜんまいの炒めものと、もやし、にんじん、ほうれん草を入れた三色ナムルにしました。ごはんにのせて食べてください。

卒業式

昨日の雪がすっかり溶け、あたたかな日差しの中、本日3月9日(土)午前10時から第77回卒業式を行いました。卒業生43名が一人も欠けることなく、全員そろって卒業証書を校長先生からいただきました。たくさんの思い出がつまった校舎ともお別れですが、小川中学校で身につけたものに自信をもって、次のステージに進んでほしいと思います。ご卒業おめでとうございます。保護者の皆様、PTA活動をはじめ、諸活動にたくさんのご協力を頂きありがとうございました。お子様のご卒業本当におめでとうございます。

【学校長式辞】

【卒業証書授与】

【来賓紹介 教育長 様】

【 来賓紹介 副町長 様】

【 来賓紹介 議会議長 様 】

【 送辞 生徒会長より 】

【 答辞 前生徒会長より 】

【 式歌・校歌 】

【 先生方への感謝 】

【 保護者への感謝 】

【 卒業生退場 】

3年生の皆さん、ご卒業おめでとうございます。これからのご活躍をお祈り申し上げます。小川中学校職員一同より。

3月8日(金)最後のランチルーム(3年生)

3月8日(金)の給食で、3年生は最後の給食となりました。中学校生活最後の給食を、みんなで楽しくいただきました。

表彰式(卒業関係)

卒業式予行練習の後、卒業関係の表彰を行いました。

【卒業記念品授与】

【3か年皆勤賞】

【栃木県中学校体育連盟体育運動優良生徒】

【南那須地区学体連優秀選手】

《ソフトテニス》

《バレーボール》

《野球》

《サッカー》

《卓球》

【 那珂川地区優良少年 】

【 小川中学校優良少年 】

同窓会入会式

本日3年生は、同窓会入会式を行いました。同窓会会長福島様、副会長奈良様のご臨席を賜り、粛々と入会式が行われました。いよいよ明日は卒業式です。

【校長先生のあいさつ】

【同窓会会長 福島様のあいさつ 】

【 記念品贈呈 同窓会副会長奈良様より 】

【 同窓会入会のあいさつ 】

予餞会

本日の56校時に、予餞会が行われました。生徒会役員を中心として、12年生が3年生に感謝の気持ちをもって企画し運営しました。ここまで、たくさんの話し合いと時間を費やし準備しました。

ミニゲームでは、12年生が考えたゲームを3年生がチャレンジし、3年生も楽しく活動していました。スライドショーでは、中学校入学から今までの様子を振り返り、懐かしんでいました。改めて、3年間で身も心も成長したなあと実感したことでしょう。3年生のみなさん、本当にお世話になりました。

【生徒会長あいさつ】

【ミニゲームの様子】

【表彰】

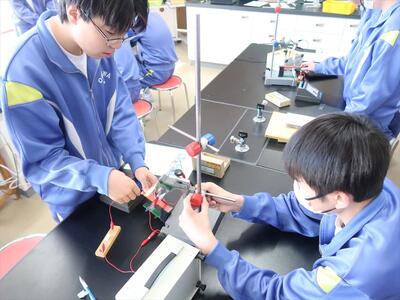

授業の様子(2年理科)

本日の2校時、2年生は理科の授業でした。磁界の中の導線に電流を流すと力を受けることの確認の実験をしました。各グループともに、意欲的に取り組み結果を確認することができました。

ランチルームでの給食(3月6日)

3月6日(水)3年生は、ランチルームで給食を食べました。何年振りかのランチルームでの給食で、懐かしみながら食事を楽しんでいました。

1年調理実習

本日の12校時に1年生は家庭科の調理実習を行いました。しょうがやきをつくりました。班で協力して手際よく調理し、おいしくいただきました。

3年生奉仕作業

本日は県立高校一般選抜検査の日です。残っている3年生で、教室や特別教室の清掃、片づけを行いました。水雑巾で隅々まできれいにするなど感謝の気持ちをもって取り組んでいました。3年生のみなさん、ありがとうございます。

授業の様子(2年、3年1組)

本日の5校時2年生は英語、3年1組は音楽でした。3年生は卒業式で歌う「校歌」「君が代」「式歌」を練習しました。

【3年1組 音楽】

【2年生 英語】

今日の給食(3月5日)

ピザトースト 牛乳 肉団子甘酢あん

野菜のポトフ カットオレンジ

《 ひとことメモ 》・・・ピザトースト

ピザトーストの発祥は、東京にある喫茶店と言われています。今から60年ほど前のピザが高価だったころに「安い値段でピザを食べて欲しい」との思いで、ピザトーストが考案されました。

ピザトーストとは、食パンの上にトマトソースやチーズをのせ、ピザ風に仕立てて焼いた料理です。野菜などの具を工夫すると、栄養のバランスがよくなります。

今日は、給食用にアレンジして、炒めた玉ねぎやピーマン、ソーセージをケチャップなどで調味し、食パンにのせて焼いた具だくさんのピザトーストです。

今日の給食(3月4日)

ごはん 牛乳 さば味噌煮 五目きんぴら

高野豆腐の田舎汁 フルーツ杏仁プリン

《 ひとことメモ 》・・・ひとことメモ

日本の食文化は世界から注目されていますが、食事のマナーについては知られていないため、日本では当たり前でも外国人は違和感を覚えたり、驚いたりすることがあります。

日本では、茶わんや汁わんを手に持って食べることが食事中のマナーです。また、和食では、汁物から食べはじめ、次にごはん、主菜、副菜という順番で、一口ずつ食べ進め、特定の料理だけ集中して食べないこともマナーのひとつです。そして、食べ物をできるだけ残さないことが礼儀とされています。すききらいをしないで、苦手な食べ物も一口は食べるようにしましょう。

実力テスト(1・2学年)

本日、12年生は実力テストを実施しました。今年度最後の実力テストです。みんな真剣に取り組んでいました。