日誌

柚子ジュースをいただきました

那珂川町内の企業「創生なかがわ」様より、本校の3年生に柚子ジュースが贈呈されました。

贈呈は校長室で行われ、3年生の代表生徒2名が受けとりました。

町広報誌やケーブルテレビ、下野新聞社が贈呈の様子を取材に来ました。

今日の給食(2月15日)

麦ごはん 味付けのり 牛乳 赤魚西京焼き 五目きんぴら 豆腐とわかめの味噌汁

《ひとことメモ・・・あかうお》

赤魚という名前は、メバルの仲間で真っ赤な色をした魚に付けられている総称です。

今日の赤魚は、アラスカメヌケという魚で、体長は50cm程です。おもにアラスカ湾に生息しています。旬の時期は春ですが、季節を問わず手に入るのが特徴です。加熱するとふっくらとやわらかく、クセの少ない味わいなので、干物や粕漬け、フライ、ムニエルなど、和洋中、幅広く料理に使うことができます。

今日は、まろやかな西京味噌に漬け込んだ赤魚の西京焼きです。

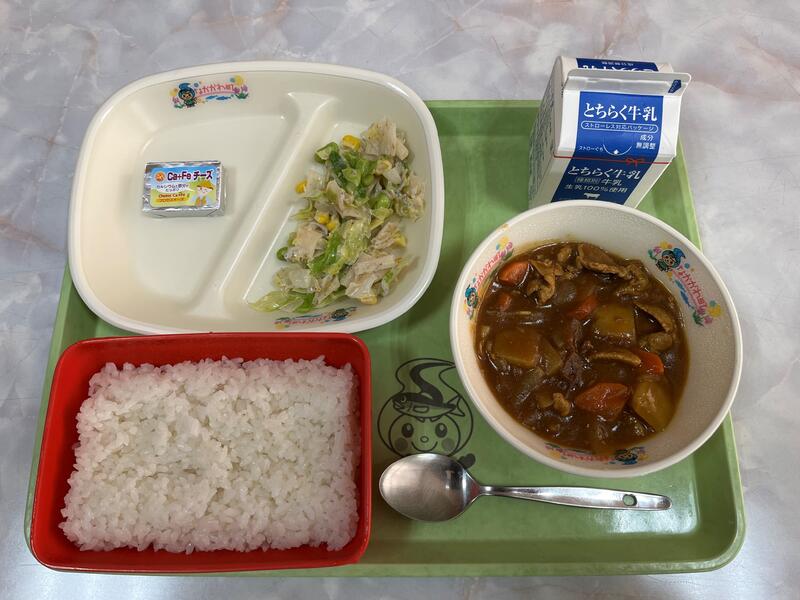

今日の給食(2月14日)

ココア揚げパン 牛乳 豆とさつまいものクリームスープ ハムのサラダ 豆乳ムース(いちごソース)

《ひとことメモ・・・さつまいも》

今日のクリームスープに入っているさつまいもは、JAなす南青壮年部の方々からいただいたものです。青壮年部では、地域とのつながりを大切にした食農教育に取り組んでいて、給食への提供もその活動のひとつです。今年度は90㎏もいただき、何回かに分けて使用します。

今日使用しているさつまいもは、紅はるかという品種です。紅はるかは、さつまいもの中でも甘味が強いと言われています。収穫時期は11月頃ですが、収穫後、温度と湿度を管理しながら保存することで、甘味が増しておいしくなります。甘いさつまいもを味わってください。

中央委員会

2月17日(金)の生徒総会に向けて、中央委員会を開催しました。

今日の給食(2月13日)

ごはん 牛乳 厚焼き卵 ほうれん草とツナの磯香和え 野菜の含め煮

《ひとことメモ・・・のり》

のりなどの海藻類は「海の野菜」と呼ばれています。野菜が土の栄養を吸収して成長するように、海の中の栄養を吸収して成長することから、呼ばれるようになりました。

のりには、カリウムや鉄などのミネラル、葉酸などのビタミン、食物繊維が豊富に含まれています。また、三大旨味成分のグルタミン酸、イノシン酸、グアニル酸が含まれています。そのため、のりはそのままでも合わせ出汁のようなおいしさがあります。

今日は、磯香和えです。シンプルな味付けですが、のりを加えることで香りと旨味を足すことができます。

今日の給食(2月9日)

食パン いちご&マーガリン 牛乳 チキンチーズ焼き こんにゃくサラダ 焼きそば

《ひとことメモ・・・こんにゃく》

こんにゃくは、はじめ医薬用として貴族や王族しか食べられない貴重なものでした。食用として庶民も食べられるようになったのはしばらくしてからのことです。

昔からこんにゃくは「おなかの砂おろし」や「胃のほうき」などと言われてきました。これは食物繊維の豊富なこんにゃくを食べることで体に不要なものを掃除するという意味がありました。昔の人たちは、こんにゃくの働きを経験的に知っていたため、大掃除のあとには必ずこんにゃくを食べ、体内の毒さらいをする習慣があったそうです。

今日は、こんにゃくの入ったさっぱりしたサラダです。

コミュニケーションタイム

今日はコミュニケーションタイムの日でした。

与えられたテーマについて、一人一人の生徒が考えをまとめ、聴き手にわかりやすく話すように努めました。

今日の給食(2月8日)

麦ごはん 牛乳 いかねぎ塩焼き チンジャオロース ワンタンスープ

《ひとことメモ・・・チンジャオロース》

チンジャオロースは、限られた食材しかなかった地域で、細切り豚肉の揚げ物と唐辛子を炒めて作った料理です。中国には2000年も前から存在していました。

チンジャオはピーマン、ローは肉、スーは細く切った、という意味です。独特の味と風味を持ち、食欲増進と消化促進に効果があるこの料理は、あっという間に中国全土へ広まりました。

伝統的なチンジャオロースには、豚肉とピーマンだけを具材として作りますが、今日は、たけのこ、しいたけも加えて作りました。

今日の給食(2月7日)

はちみつパン 牛乳 ミートマカロニグラタン 野菜サラダ 甘夏ゼリー

《ひとことメモ・・・あまなつ》

甘夏は、夏みかんが変異して誕生したくだものです。夏みかんに比べて酸味が少なく食べやすいのが特徴です。香りがよく、甘みの中に酸味があり、さわやかな甘酸っぱさが楽しめます。

甘夏には、ビタミンCやクエン酸が多く含まれているほか、ビタミンB1も含まれているので、疲れを感じたときや運動後におすすめのくだものです。

今日は、甘夏の果肉入りゼリーですが、厚みのある黄色い皮の部分も、マーマレードや砂糖漬けにしておいしく食べることができます。

今日の給食(2月6日)

~初午献立~

ごはん 牛乳 ソースメンチカツ しもつかれ いも煮汁

しもつかれは、節分をすぎた午の日に作る郷土料理です。鮭の頭、鬼おろしでおろした大根やにんじん、油揚げ、大豆、酒粕で作ります。地域によってさまざまな食べ方があり、温かくして食べたり、冷やして食べたりします。

独特な味や香り、外見から好き嫌いが分かれますが、しもつかれは「7軒食べ歩くと病気にならない」と言われるほど、多くの栄養素が入っています。

今日は、酒粕をひかえめにして食べやすく作った「しもつかれ」です。今まで食べたことがない人も、ぜひ食べてみてください。

立志式

2年生が立志式を行いました。

3年ぶりに保護者の皆様が参列しての立志式となりました。生徒は一人一人、漢字一文字に込めた決意を立派に発表しました。

式の後は、記念行事として「ポーセリンアート」を行いました。

今日の給食(2月3日)

~節分献立~

ごはん のりたまふりかけ 牛乳 いわしの梅煮 ひじきと厚揚げの煮物 小松菜の味噌汁

《ひとことメモ・・・せつぶん》

今日は節分です。もともと節分とは、季節がかわる節目として立春、立夏、立秋、立冬の前の日のことをいいましたが、今は、立春の前日のみを節分というようになりました。

節分の豆まきには、豆をまくことで、鬼に見立てた災いや病気などの邪気を追いはらい、福を呼び込むという意味があります。また、鬼を追いはらうおまじないとして、ひいらぎの枝に、焼いたいわしの頭を刺し、門口や家の軒下に飾ったりもします。

今日の節分献立には、大豆といわしの他に、厚揚げ、豆腐、油揚げ、しょうゆ、みそなどの大豆の加工品も使いました。

立志式準備

明日の立志式のために、1年生が会場の準備をしました。

協力して椅子をきれいに並べたり、細かいところまで掃除をしたりと一生懸命準備してくれました。

明日はきっといい立志式になることでしょう。

今日の給食(2月2日)

セルフチーズバーガー(丸パン・照り焼きチキンパティ・スライスチーズ) 牛乳

フルーツゼリー和え ニョッキと野菜のスープ

《ひとことメモ・・・みかんのかんづめ》

みかんの缶詰めは、日本生まれのものです。最初は、皮がついたままのみかんの缶詰だったそうです。その後、外側の皮はむき、薄皮はついた丸みかん缶が登場しましたが、薄皮の繊維が溶け出し、渋みがあり、人気が出なかったそうです。薄皮をなんとかしたいと、薄皮を一気にはがす技術が発明され渋みがなくおいしいみかんの缶詰ができるようになりました。

この技術は、現在みかんの缶詰を製造するさまざまな国で採用されています。

今日は、みかんなどのくだものと、とちおとめゼリーを和えたデザートにしました。

今日の給食(1月31日)

ゆでスパゲティ ミートソース 牛乳 花野菜サラダ 県産生乳ヨーグルト

《ひとことメモ・・・ブロッコリーとカリフラワー》

ブロッコリーとカリフラワーは、どちらもキャベツと同じ アブラナ科の野菜です。野生キャベツの花蕾が肥大したものがブロッコリーとなり、ブロッコリーが突然変異したのち、品種改良されて出来たのがカリフラワーと言われています。 日本に渡ってきたのは明治初期で、カリフラワーの方が少し早く普及したようです。

カリフラワーとブロッコリーのどちらにもビタミンCが多く含まれ、ブロッコリーには、カロテンや鉄分も多く含まれています。

今日は、花野菜サラダにしました。

表彰

今日は表彰を行いました。今回の表彰は、書写書道作品展と地区書初展です。

代表者への賞状伝達でしたが、書写書道作品展準大賞を始め多くの生徒が入賞しました。

今日の給食(1月30日)

~全国学校給食週間・地産地消~

ごはん 牛乳 ホンモロコのから揚げ(のり塩) ごぼうサラダ 豚汁

【地産地消食材】

米 牛乳 ほんもろこ にんじん 豚肉 じゃがいも ねぎ 味噌

《ひとことメモ・・・ホンモロコ》

ホンモロコは滋賀県の琵琶湖だけに生息する琵琶湖固有のコイの仲間です。コイ科の魚の中で もっともおいしいと言われています。

那珂川町では特産品のひとつとしてホンモロコの養殖に取り組み、現在は町内の5か所で養殖されています。やわらかく骨ごと全部食べられるため、成長期に必要なカルシウムをとることができます。

今日はホンモロコのほかにも、豚肉、にんじん、じゃがいも、ねぎなど、那珂川町産や栃木県産の食材を多く使った地産地消献立にしました。

身体計測

定期の身体計測を行いました。

昨年の4月に比べて身長が8㎝伸びた生徒もおり、皆、成長を実感していました。

今日の給食(1月27日)

~全国学校給食週間・地産地消~

ごはん 納豆 牛乳 肉じゃが ほうれん草のゆずかつお和え いちご(とちおとめ)

【地産地消食材】

米 牛乳 豚肉 じゃがいも にんじん いちご

《ひとことメモ・・・とちおとめ》

とちおとめは、女峰の後継品種として、1996年に栃木県の農業試験場で生まれました。女峰の特性である形の良さや色の鮮やかさを受け継ぎながら、粒が大きく、甘味が強い、果汁たっぷりのいちごができました。

冬の日照時間が長く、肥沃な土とおいしい水に恵まれた栃木県は、いちご栽培に適しています。毎年11月中旬から5月の初旬までいちごの収穫ができます。

今年もJAの食育応援事業として学校給食に那珂川町で栽培された「とちおとめ」を贈呈していただきました。旬のいちごを味わってください。

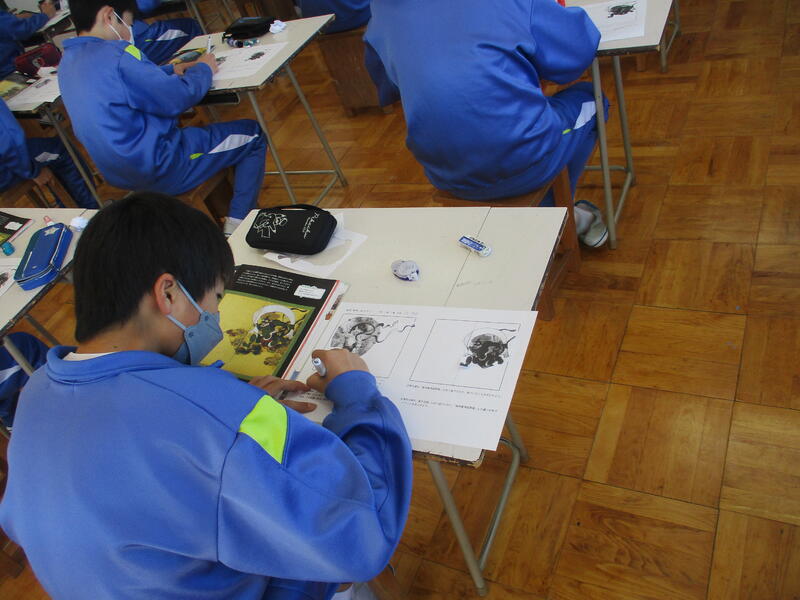

1年生美術(鑑賞)

馬頭広重美術館の館長と学芸員の方を招待して、1年生の美術で「鑑賞」の授業を行いました。

鑑賞した作品は、「風神雷神図屏風」「燕子花図」です。生徒は、作品の特徴や工夫について考えていきました。

今日の給食(1月26日)

~全国学校給食週間・地産地消~

コロッケパン(丸パン・豚肉コロッケ・中濃ソース) 牛乳 コールスローサラダ チリコンカン

【地産地消食材】

牛乳 豚肉 キャベツ 大豆 にんじん

《ひとことメモ・・・チリコンカン》

チリコンカンは、アメリカ テキサス生まれのメキシコ料理と言われています。豆とひき肉をたっぷり使い、辛い唐辛子で味付けし、スパイシーに煮込んだ料理です。そのまま煮込み料理としての食べ方だけではなく、カレーのようにごはんにかけたり、トルティーヤにのせたり、巻いたり、スープにしたりといろいろなアレンジができます。

今日は、栃木県産の大豆を使った辛さ控えめのチリコンカンです。県内で生産されている大豆は「里のほほえみ」という品種で、これまでの「タチナガハ」よりも品質や収穫量が優れているため、主要品種になっています。

寒くても元気です

今日は朝から雪の日となりました。

生徒は昼休み、寒さに負けず雪合戦をしていました。

今日の給食(1月25日)

~全国学校給食週間・地産地消~

麦ごはん 牛乳 まこもだけ入り肉みそ 春菊のツナ和え けんちん汁

【地産地消食材】

米 大麦 牛乳 豚肉 まこもだけ 味噌 春菊 キャベツ 豆腐 ごぼう にんじん ねぎ

《ひとことメモ・・・にくみそ》

肉みそは、豚のひき肉と、しょうがやニンニク、玉ねぎなどの具材を入れて炒め、味噌と砂糖などの調味料で味付けしたものです。ジャージャー麺やなすの炒め物、冷や奴などさまざまな料理に合わせられる一品です。

今日の肉みそには、那珂川町産のまこもだけが入っています。まこもだけは、クセはほとんどなく、やわらかい筍のような歯ざわりです。ほのかな甘味と、とうもろこしのような香りがします。油との相性が良く、加熱すると甘みが増します。

今日は、まこもだけ入り肉みそをごはんにのせて食べてください。

今日の給食(1月24日)

~全国学校給食週間・地産地消~

いちごパン 牛乳 スペイン風オムレツ かんぴょうサラダ ミートボールのクリームシチュー

【地産地消食材】

牛乳 にんじん じゃがいも ほうれん草 キャベツ かんぴょう ミートボール

《ひとことメモ・・・全国学校給食週間》

1月24日から30日までは全国学校給食週間です。

日本の学校給食は、明治22年(1889年)、山形県鶴岡市で、お弁当を持ってこられない子供たちのために、お寺のお坊さんが、おにぎりや焼き魚、漬け物の昼食を出していたのが始まりと言われています。その後、戦争で給食は中断しましたが、戦後の食糧不足の時に世界各国からの支援物資が届けられ、給食が再開できました。これを記念して、全国学校給食週間つくられました。

今では、栄養バランスがととのった日本の学校給食は、世界一と言われています。

今日の給食(1月23日)

ごはん 牛乳 にらまんじゅう ほうれん草のサラダ 豚肉と大根の煮物

《ひとくちメモ‥‥にら》

にらは、摘んでも摘んでも伸びてくる生命力の強い野菜です。日光に当てずに軟化栽培する黄にらや、冬でも収穫できるグリーンベルト、茎とつぼみを一緒に食べる花にらなどがあります。

にらには、疲労回復に良いとされているビタミンB1が多く含まれています。そして、硫化アリルも多く含まれているため、ビタミンB1を体内に長くとどめることができ、ビタミンB1の働きを持続させることができます。疲れやすい人にはおすすめの食品です。

今日は栃木県産てんぐにらを使ったにらまんじゅうです。

今日の給食(1月19日)

ミルクパン 牛乳 はんぺんチーズフライ わかめのナムル 焼きそば

《ひとことメモ・・・だっしふんにゅう》

今日のミルクパンには、コッペパンの2倍の量の脱脂粉乳が使われています。

脱脂粉乳とは、牛乳の脂肪分を除いたものから、水分を除去し、粉末状にしたもので、スキムミルクとも呼ばれています。脂肪がほとんど含まれないため、少ないカロリーで、たんぱく質やカルシウムをとることができます。

脱脂粉乳は、牛乳に比べるとあっさりしていますが、シチューなどの煮込み料理やひき肉料理、お菓子などに入れると、コクや風味、自然な甘味を加えることができ、おいしく作ることができます。

授業の様子

1年生の書道と、2年生の理科の様子です。

1年生は、「とめ」「はね」「はらい」を意識しながら、慎重に書いていました。

2年生は、謎の回路に電流を流し、箱の中の配線がどのようにつながっているのか推理しました。

今日の給食(1月16日)

キムたくごはん(ごはん・キムたくの具) 牛乳 厚焼き卵 ちゃんこ汁

《ひとことメモ・・・キムたくごはん》

長野県塩尻市の学校給食には、「キムたくごはん」というメニューがあります。長野県は伝統的に漬物文化が発達している地域でありながら、子ども達の漬物離れが進んでいて、最近はあまり食べられていないため、たくあんを おいしく食べてもらいたいと栄養士が考案した家庭料理です。豚キムチをヒントに、「名産のたくあんを入れてみては…?」と思いついたのが始まりだそうです。「キム」はキムチ、「たく」はたくあんのことで、豚肉といっしょに炒め、ごはんに混ぜ込んだ料理です。

今日は、キムたくの具をごはんに混ぜて食べてください。

今日の給食(1月13日)

ごはん 牛乳 ポークカレー イタリアンサラダ フルーツ杏仁プリン

《ひとことメモ・・・ぶたにく》

豚肉はビタミンB群を豊富に含み、その中でもビタミンB1は特に多く、食品の中でもトップクラスです。他の肉類と比べても5倍から10倍も多く含んでいます。

ビタミンB1は、ごはんやパンなどの糖質を体内で燃やし エネルギーへ変えるために必要な栄養素です。ビタミンB群は疲労回復のビタミンと呼ばれています。疲れやすい人やスポーツなどの活動量が多い人は、より意識してとる必要がありますが、豚肉は部位によって脂質も多く含まれているので、とり過ぎには注意しましょう。

今日は、栃木県産豚肉を使ったポークカレーです。

今日の給食(1月12日)

アップルパン 牛乳 いか天ぷら ビーンズサラダ 煮込みうどん

《ひとことメモ・・・うどん》

うどんは、奈良時代に中国から伝来したと言われています。室町時代に現在のようなうどんの形になり、江戸時代にかけて庶民に食べられるようになりました。うどんの汁は、味噌で味付けした味噌煮込みうどんが中心でしたが、しょうゆが出回るようになると、だしとしょうゆで味付けした汁で食べられるようになりました。

手軽な庶民食、米の代用食、祝い事に際して振る舞われる「ハレ」の食べものとして、日本全国で食べられてきました。

今日は、煮込みうどんです。いか天ぷらをのせて食べてください。

コミュニケーションタイム

今日はコミュニケーションタイムの日でした。

今日のテーマは「新年の抱負」。それぞれの生徒が、今年頑張りたいことを話しました。聴く側の生徒は相づちを打ったり、うなずいたりして話しやすい雰囲気を作りました。

今日の給食(1月11日)

麦ごはん 牛乳 おろしソースハンバーグ たくあんの和え物 じゃがいもの味噌汁

《ひとことメモ・・・だいこん》

今日のハンバーグのおろしソースには、大根をすりおろして使用しています。大根おろしは、和食の付け合わせや薬味として使われることが多く、独特の辛みが料理の味を引き立たせたり、臭みを中和したりする効果があります。

給食では大根おろしを加熱してソースを作っていますが、生の大根おろしにはアミラーゼ、プロテアーゼ、リパーゼなどの消化酵素が豊富に含まれているので、消化を助ける働きがあります。天ぷらなどの揚げ物料理や肉料理など、胃に負担のかかる料理によく合います。

今日の給食(1月10日)

食パン チョコクリーム 牛乳 チキンナゲット ブロッコリーサラダ クリームシチュー

《ひとことメモ》

3学期がスタートしました。早寝、早起き、バランスのよい食事で生活リズムや体調をととのえ、寒い冬をのりきりましょう。

今日は、クリームシチューです。シチューとは、肉や野菜をスープで長時間煮込んだ料理のことです。日本にシチューが伝わったのは明治のはじめ頃で、中頃には多くの洋食店でビーフシチューが出されるようになりました。一方、クリームシチューは、日本発祥の料理と言われています。ホワイトシチューとも呼ばれ、生クリームや牛乳を使用したものが多いですが、今日のシチューは、豆乳を使って作りました。

第3学期始業式

今日から第3学期が始まりました。

始業式では学校長から、これまでに身につけた「力」を自覚してほしい、自己有用感を持って過ごしてほしい、兎のように大きく飛躍してほしいと式辞がありました。

その後、各学年の代表生徒から新年の抱負の発表がありました。

全ての生徒にとって飛躍の年となるよう、教職員一丸となって支援していきたいと思います。今年もよろしくお願いいたします。

第2学期終業式

第2学期終業式をリモートで行いました。

学校長からは、「チーム小川中学校」として一人一人の生徒が頑張ったことへの感謝の言葉が述べられました。

その後、各学年の代表生徒が2学期の反省と新年に向けての抱負を発表しました。

小規模校ながら、本校の生徒の活躍は素晴らしいものでした。これもひとえに保護者の皆様、地域の皆様の御理解と温かい御支援のたまものです。本当にありがとうございました。

表彰式

今学期最後の表彰式を行いました。

今回は「県人権作文コンテスト」「税についての作文」「県中学校作曲コンクール」「協会長杯地区バレーボール大会」の表彰でした。県人権作文コンテストでは県知事賞を受賞しました。

受賞した生徒の皆さん、おめでとうございます。

私立高校受験事前指導

3年生に私立高校受験の事前指導を行いました。

学校長からは「自信をもって臨むように」と励ましの言葉がありました。その後、学年主任から受験に当たっての注意や確認の話がありました。

私立高校の入学試験まで、あと約2週間。3年生の皆さん、頑張ってください。

今日の給食(12月22日)

~デザートセレクト~

パンプキンパン 牛乳 鶏肉照り焼き グリーンサラダ 豆のクリームスープ デザート

《ひとことメモ・・・デザート》

デザートとは、食事の後に出される くだものやお菓子のことをさします。ふだんの食事では、くだものなどのビタミン類が不足すると考えられるため、栄養の補助的な役割があります。また、甘く風味のよい菓子類では、食後の満足感を得ることができます。

今日は、チョコケーキ、いちごケーキ、チョコムースの中から選んだデザートがひとつつきます。

2学期の給食は、今日が最終日です。新しい年を元気に迎えられるように、冬休み中もバランスのよい食事を心がけてください。

今日の給食(12月21日)

麦ごはん 牛乳 いわしかば焼き風 にらともやしの和え物 ピリ辛豚汁

《ひとことメモ・・・おおむぎ》

大麦は、世界最古の穀物といわれ、1万年ほど前から西アジアや中央アジアで栽培されていたと言われています。また、古代エジプトのツタンカーメンの墓からも発見されています。

日本へは、小麦よりも早く1,800年ほど前に中国から朝鮮半島を経て伝わり、奈良時代には、日本各地で広く栽培されていました。米に混ぜて「大麦ごはん」として食べられるようになったのは、平安時代になってからです。

今日は、麦ごはんです。先月から栃木県産の大麦を使用しています。大麦には、食物繊維やビタミンが豊富に含まれています。

生徒会役員選挙

生徒会役員選挙が行われました。リモートでの立ち会い演説会では、それぞれの立候補者がよりよい小川中学校にするための抱負を立派に発表しました。

今日の給食(12月19日)

ごはん 牛乳 ポークカレー キャベツのごまじゃこ和え ベビーチーズ

《ひとことメモ・・・カレーこ》

カレーと言えばインドが発祥ですが、カレー粉はインドではなくイギリスが発祥です。

18世紀頃、イギリス人がインドからスパイスを持ち帰り、簡単にカレーが作れるように多種類のスパイスを混ぜ合わせて売り出したのが、カレー粉の始まりです。その後、混合スパイスを一般向けに販売したところ大評判となりました。日本でカレーは家庭料理の定番となっているように、イギリスでも家庭料理のひとつになっています。

今日はポークカレーです。給食ではカレー粉と豚肉を一緒に炒めてスパイスの香りを引き出すように作っています。

今日の給食(12月16日)

~地産地消献立~

セルフゆば丼(ごはん・ゆば丼の具) 牛乳 五目厚焼き卵 かんぴょうボールスープ

《ひとことメモ・・・ゆば》

ゆばは、大豆の加工食品のひとつです。豆乳を加熱した時に、液面に形成される膜を竹串などで引き上げたもので、植物性たんぱく質が豊富な食品です。

関西の湯葉は、生や自然乾燥のものが多く、日光の湯波は、生や油で揚げたものがほとんどです。煮物や吸い物に入れたり、生ゆばは刺身にしたりして食べます。精進料理に欠かせない伝統食材です。

今日は、和風のゆば丼の具にしましたが、那珂川町の飲食店では、地元のゆばを使った和洋中さまざまなゆば丼を味わうことができます。

今日の給食(12月15日)

アップルパン 牛乳 マカロニクリーム煮 ビーンズサラダ カットパイン

《ひとことメモ・・・ドレッシング》

ドレッシングは、植物油と、食酢またはレモンなどの柑橘類の果汁に、塩や香辛料などを加えてよく混ぜ合わせたソース類のひとつです。とろみのある乳化型のものと、水分と油分が分かれ使う時にかくはんする分離型のものがあります。最近では、油を使わないノンオイルドレッシングも使われるようになりました。

ドレッシングという言葉は、洋服のドレスからきたもので、ドレスで着飾るように、サラダを飾って調味するといった意味合いで、サラダドレッシングと呼ばれるようになりました。

今日は、ごまドレッシングを使ったビーンズサラダです。

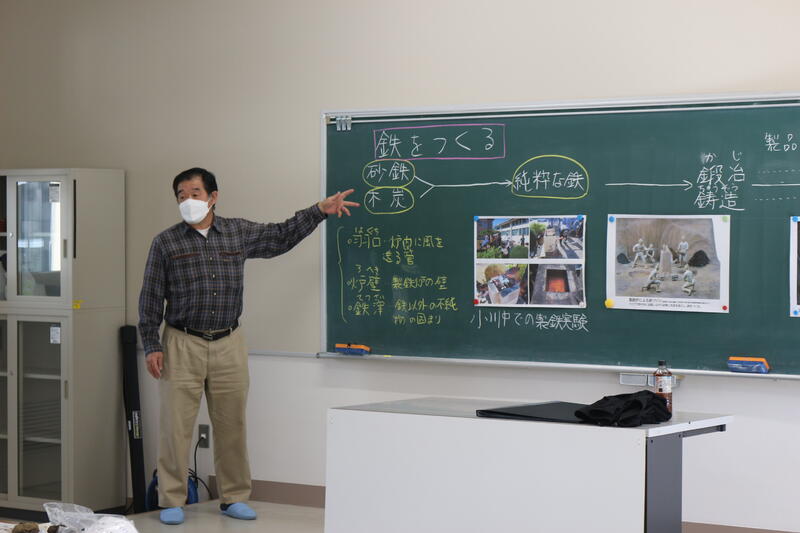

たたら製鉄

12月14日は、たたら製鉄本番の日でした。

午前10時頃に炉に火を入れ、約3時間、生徒が交代で「ふいご」を引き続けました。途中、3年生も応援に駆けつけ力を貸してくれました。

炭と砂鉄を交互にいれ、約1300度まで加熱して鉄を取り出します。授業参観の5校時よりも前に炉の中がいっぱいになって「ふいご」を引くのをやめてしまいましたが、保護者の方々にも「ふいご」の体験をしていただきました。

炉からかたまりを取り出すと歓声が上がりました。

本校の「たたら製鉄」は、今年で11年目となりました。

授業参観、1・2年生学年PTA

授業参観を行いました。1年生は「たたら製鉄」、2年生は「職場体験学習」の報告会、3年生はバレーボールでした。

授業参観後、1・2年生は学年PTAを行い、冬休みの過ごし方等について話し合いました。

年末のお忙しい中、参加された保護者の皆様ありがとうございました。

今日の給食(12月13日)

食パン ピーナッツクリーム 牛乳 アンサンブルエッグ ハムのサラダ スパゲティナポリタン

《ひとことメモ・・・たまご》

卵として食用とされるのは、ニワトリの卵(鶏卵)、うずらの卵、中華料理のピータンで知られているあひるの卵の3種類です。卵は、たんぱく質が豊富に含まれ、栄養価が高く、価格も安定している食品で、生のほか、ゆでる、焼く、炒めるなどさまざまな料理に使われています。

鶏卵の殻の色は、赤玉、ピンク玉、白玉、青玉などがありますが、ニワトリの品種の違いによるもので、栄養価は、どれも変わりはないと言われています。

今日は、ベーコンや玉ねぎ、じゃがいもを入れて焼いたアンサンブルエッグにしました。

人権強調週間⑤(生徒集会)

今日の生徒集会は、生活委員会による「人権クイズ」でした。クイズ形式で人権について考え、学びました。

集会はリモートで行い、クイズの答えはクラスで話し合って出しました。楽しくも学びの多い集会でした。

今日の給食(12月12日)

ごはん 牛乳 モロの甘辛あんかけ 中華春雨 けんちん汁

《ひとことメモ・・・けんちんじる》

たっぷりの野菜に豆腐をくずし入れて作るけんちん汁は、 鎌倉にある建長寺が発祥と言われています。肉を使わず、豆腐と野菜のみの精進料理の汁物が評判となり「建長寺汁」と呼ばれ、これが転じて「けんちん汁」になったと言われています。

現在では、刻み野菜とくずした豆腐を使って、蒸し物にするとけんちん蒸し、ゆばや油揚げで巻いて煮るとけんちん煮と呼ぶようになりました。

今日は、にんじん、ごぼう、さといも、ねぎなどの地場産物をたくさん使ったけんちん汁です。

中学校説明会

小学6年生の児童と保護者の方々を招いて「中学校説明会」を開催しました。

生徒会活動の紹介や授業参観、部活動見学などを行いました。6年生の皆さんが、小川中学校に入学する日を今から楽しみにしています。

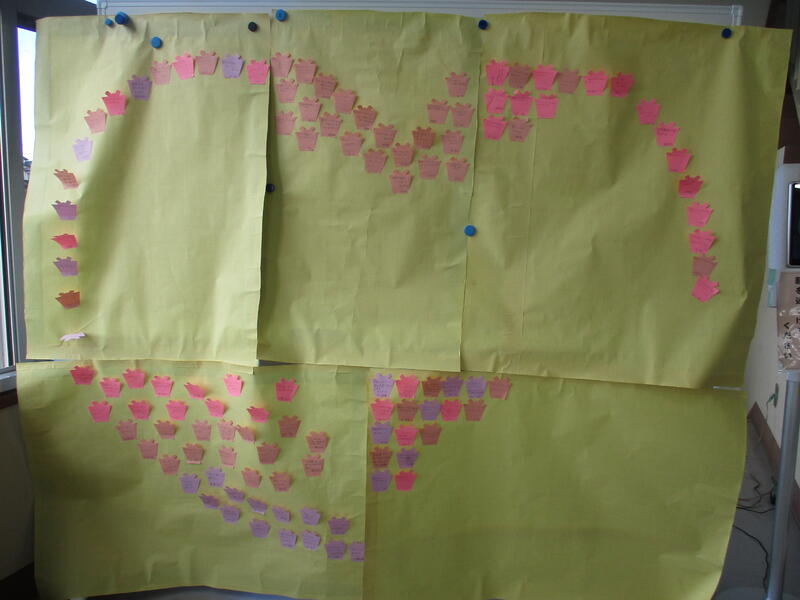

人権強調週間④(生徒会の取り組み)

生徒会では、人権強調週間にあたって生徒への啓発を行っています。

思いやりの心があふれる学校にするために、友達への感謝のメッセージを書いた付箋を模造紙にはっていき、大きな「ハート」をつくっていきます。もうすぐ大きなハートが完成します。

今日の給食(12月9日)

~地産地消献立・とちぎ和牛~

セルフ牛丼(麦ごはん・牛丼の具) 牛乳 キャベツの塩昆布和え 具だくさん豆乳汁

《ひとことメモ・・・とちぎわぎゅう》

とちぎ和牛とは、栃木県のブランド化の取り組みにより、1988年に命名された肉牛です。血統の優れた黒毛和種を指定生産農家が、一頭一頭 大切に育てた最も肉質の良い肉牛です。肥育技術の研究の成果で、数々の品評会において何度も日本一に輝き、高い評価を受けています。

今日は、那珂川町産とちぎ和牛を使った地産地消献立「牛丼」です。大きめにカットしたとちぎ和牛50㎏を使用しています。

今年度もJAなす南 和牛部会 那珂川牛振興対策事業のひとつとして無償提供していただきました。心を込めて「いただきます」「ごちそうさま」のあいさつをしましょう。

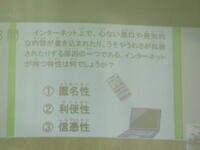

人権強調週間③(フロンティアタイム)

人権強調週間4日目は、自分の考えを文章にまとめる「フロンティアタイム」を行いました。

今回のテーマは、インターネット上で問題になっている「ヘイトスピーチ」についてでした。生徒は、ヘイトスピーチを無くすためにはどんなことが大切か真剣に考えていました。

たたら製鉄(炉の試し炊き)

1年生の「総合的な学習の時間」で、「たたら製鉄」の炉の試し炊きを行いました。生徒にとっては、「ふいご」の操作の練習でもありました。同じペースで風を送り続けることは、なかなか難しかったようです。

「たたら製鉄」本番は、12月14日(水)です。

今日の給食(12月8日)

はちみつパン 牛乳 カレーロールフライ シーザーサラダ 大豆入りミネストローネ

《ひとことメモ・・・はちみつ》

はちみつと人類の関わりは古く、「蜂蜜の歴史は人類の歴史」ということわざがあるほどです。はちみつは、人類が初めて使用した甘味料といわれており、イングランド南部では紀元前2500年頃のツボ型土器に、はちみつが入れられていた痕跡が発見されています。

はちみつを使った保存食も、古くから世界中で作られてきました。現在でも果物や野菜をはちみつ漬けにしたものや、はちみつのど飴、はちみつドリンクなどが作られています。

今日は、パンにはちみつを練り込んだほんのり甘いはちみつパンです。

今日の給食(12月7日)

~馬頭中1年1組作成献立~

ごはん 牛乳 和風ソースハンバーグ ごま和え なめこの味噌汁 りんごゼリー

《ひとことメモ・・・ごま》

ごまの原産地は、熱帯アフリカといわれています。日本には中国から伝えられ、奈良時代には、重要な作物として栽培されていました。

ごまには、油分が豊富に含まれていますが、他にも、たんぱく質、ビタミン類、ミネラル、食物繊維が豊富です。種皮の色の違いによって、白、黒、金に分けられています。味や香りに違いがあり、白ごまはほのかな甘みがあり、黒ごまは香りが強く、コクがあります。金ごまは濃厚な味です。

今日は、馬頭中1年1組のみなさんが家庭科の授業で作成した献立です。

人権強調週間②(コミュニケーションタイム)

人権強調週間2日目の今日は、コミュニケーションタイムを行いました。

テーマは「いじめのない居心地のよい学校・学級にするために、あなたがしていること・したいこと」。どの生徒も他者を思いやった取り組みを発表しました。

今日の給食(12月6日)

ミルクパン みかんジャム 牛乳 ささみカツ スパゲティサラダ 野菜のポトフ

《ひとことメモ・・・ささみ》

ささみは、鶏の胸の骨にそった部分にあります。鶏肉の中で最もたんぱく質が多い部分です。笹の葉の形に似ていることから「ささみ」と呼ばれています。

やわらかく淡白な味わいのささみは、いろいろな料理に使われています。高たんぱく、低脂肪で、スポーツをしている人の食事にも活用されることの多い食品です。

今日は、ささみカツです。衣にポテトフレークと米パン粉が使われていて、油で揚げると香ばしく、食感がよくなります。ささみは、中までしっかり調味されているので、ソースをつけなくてもおいしく食べられます。

人権強調週間①(校長講話)

12月10日は世界人権デーです。また、12月4日から10日まで、国の人権週間です。

本校では「人権強調週間」として、人権について集中した取り組みを行います。

初日の今日は、校長先生から人権についての講話がありました。金子みすゞさんの「私と小鳥と鈴と」を例に挙げ、差別のない多様性を認め合う社会や学校をつくっていきましょうというお話しでした。

今日の給食(12月5日)

ごはん 牛乳 さば味噌煮 れんこんの炒め煮 すいとん汁

《ひとことメモ・・・れんこん》

れんこんは、ハスの地下茎が肥大したもので、水深の浅い湿地や蓮田などで、食用に栽培されています。旬は10月から3月頃までです。

内部に空洞があり、いくつかの節に分かれています。穴が多数空いていることから「先を見通す」ことに通じ、縁起が良い食品といわれ正月料理に用いられます。酢の物や煮物に使われることが多く、シャキシャキとした食感が楽しめます。また、すりおろして蒸し物や揚げ物にすると、ねっとりした食感になります。

今日は、れんこんを炒めて、きんぴら風にしました。

リンゴの皮むきにチャレンジ(1年家庭科)

1年生は家庭科の時間に、リンゴの皮むきを行いました。

皆、慣れない手つきで慎重に皮むきにチャレンジしました。自分で皮をむいたリンゴの味は、格別だったことでしょう。

今日の給食(12月1日)

シュガー揚げパン 牛乳 ミートボールのブラウンシチュー 大根とハムのマリネ ミニレアチーズいちご

《ひとことメモ・・・あげパン》

今年度、はじめての揚げパンです。楽しみにしていた人もいるのではないでしょうか。揚げパンは、戦後の子どもたちの栄養状態を引き上げるために給食で作られたのが始まりでした。今では給食だけではなく、いろいろな場所で食べられています。

揚げパンを作る時は、ほかの揚げ物のにおいがパンに移らないように新しい油を使います。朝早く納品されたコッペパンを油の中でひとつひとつ裏返しをしながらていねいに揚げています。

今日は、グラニュー糖をまぶした揚げパンです。

今日の給食(11月29日)

コッペパン メープル&マーガリン 牛乳 野菜入り肉団子 ジャーマンポテト 白菜スープ

《ひとことメモ・・・ジャーマンポテト》

ジャーマンポテトとは、じゃがいもをメインに作る料理のことを言います。ゆでたり蒸したりした じゃがいもと、ベーコン、玉ねぎなどを炒めあわせて作ります。

ジャーマンポテトの「ジャーマン」は「ドイツ風の」という意味で、ドイツでは、じゃがいもやベーコンがよく食べられていることから、この名前がついたと言われています。ドイツ料理と思われがちですが、ドイツにはジャーマンポテトという料理はありません。

今日は、塩こしょうでシンプルに味付けしたジャーマンポテトです。

表彰式を行いました

今日の朝の時間に表彰を行いました。駅伝競走大会や各種コンクールで多くの生徒が優秀な成績を収めました。受賞した生徒の皆さん、おめでとうございます。

今日の給食(11月28日)

ごはん 牛乳 餃子ねぎ醤油がけ 春菊のツナマヨ和え かんぴょうの中華スープ

《ひとことメモ・・・しゅんぎく》

春になると菊によく似た花を咲かせるので春菊という名前がつきました。つぼみをつける前に収穫するため、11月から2月が旬の時期になります。かぜを予防するビタミンAが豊富に含まれているほか、不足しがちな鉄やカルシウムなどの栄養素も多く含まれています。

春菊の独特な香りは「リモネン」という成分で、リラックス効果や食欲増進、せき止めなどの効果があります。

春菊は日本を含む一部の地域で食用にしており、日本では、鍋物やおひたし、天ぷらなどの料理に利用されています。

今日は、那珂川町産の春菊をツナマヨで和えました。

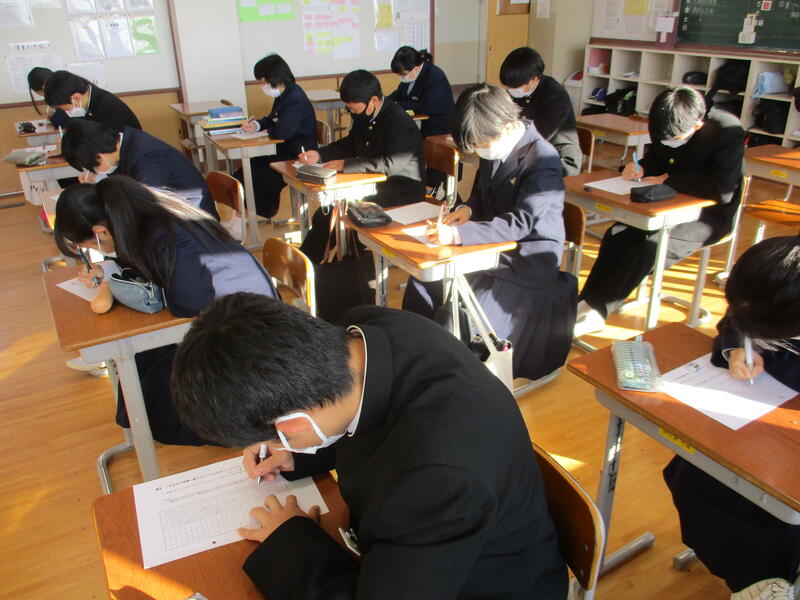

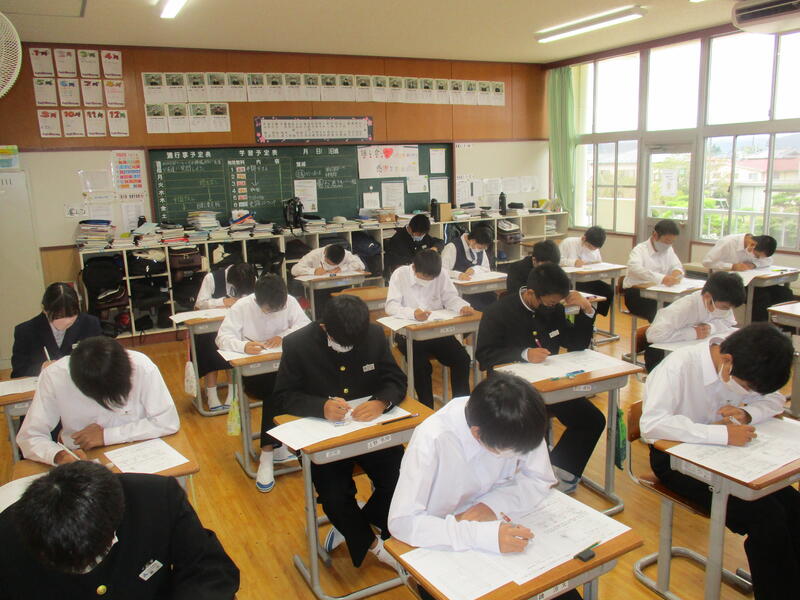

期末テスト

今日から期末テストが始まりました。皆、一生懸命テストに取り組んでいます。

今日の給食(11月24日)

アップルパン 牛乳 スペイン風オムレツ マカロニサラダ 粒コーンスープ

《ひとことメモ・・・はいぜん》 和食の日

食事を食卓に並べることを配膳といいます。配膳には一定のルールがあり、和食であれば、ごはんは左手前、味噌汁は右手前、肉や魚、卵などのメインおかずは右の奥、おもに野菜を使った煮物や和え物などのおかずは左の奥に置きます。このような配膳になったのは、日本の伝統礼法である「左上位」という考え方が関係し、日本人にとってお米はとても重要な食べ物だったため、ごはんを左側に置くようになり、ごはんと対になる味噌汁は右側に置くようになりました。

洋食や中華料理なども、基本的には和食と同じでよいとされています。給食の配膳も毎日きちんと行いましょう。

今日の給食(11月21日)

ごはん 牛乳 あじフライ・中濃ソース わかめサラダ 巻狩汁

《ひとことメモ・・・まきがりじる》

巻狩りとは、たくさんの人が獲物を取り囲み、中へ追い詰めて射止める狩りです。鎌倉幕府を開いた源頼朝が自らの勢力を天下に知らしめるために広大な那須野が原を中心に大規模な狩りを催しました。この狩りは「那須野巻狩」と呼ばれ、富士野巻狩に勝るとも劣らぬ規模であったと伝えられています。こうした那須野巻狩の史実に基づき、当時の料理を想像しながら現代風にしたのが黒磯巻狩鍋です。2.2メートルもの大鍋で一度に2,500食分を調理するそうです。

今日は給食風にアレンジした巻狩汁です。

今日の給食(11月18日)

~地産地消ウィーク~

ごはん 牛乳 ポークカレー かんぴょうサラダ ベビーチーズ

かんぴょうは、夕顔の実、ふくべから作られています。夕顔は、ひょうたんと同じ仲間で、ひょうたんには強い苦みの成分のククルビタシンが多く含まれているため、食用にはなりませんが、夕顔には苦み成分はほとんど含まれていません。夕顔の実が野菜として食べられるようになったのは、苦みの少ない丸夕顔が伝えられてからと言われています。かんぴょうに加工されるのも丸夕顔です。

かんぴょうは、食物繊維、カルシウム、カリウムを多く含む食品で、のり巻きの具材に使われています。

今日は、かんぴょうを使ったサラダにしました。

2年生職場体験学習②

2年生の職場体験学習は今日が最終日でした。明日から通常の学校生活に戻りますが、この体験で学んだことを生かしていってほしいと思います。

3日間、生徒を受け入れてくださった事業所の皆様には大変お世話になりました。ありがとうございました。

また、事業所が休業だった生徒は、学校の花壇にパンジーの苗を植えてくれました。

今日の給食(11月17日)

~地産地消ウィーク~

県産小麦コッペパン とちおとめジャム 牛乳 チキンナゲット ブロッコリーとツナの和え物

スパゲティボロネーゼ

【地産地消食材】

小麦粉 牛乳 とちおとめ きゅうり 豚肉 大豆ミート にんじん

《ひとことメモ・・・だいずミート》

大豆ミートは、別名「大豆肉」「ソイミート」「ベジミート」「代替肉」などいろいろな名前で呼ばれています。大豆から作られた肉のような食材で、完全植物性の食材です。「畑の肉」といわれている大豆の油分を除き、熱を加え、圧力をかけて作り、肉のような見た目です。

大豆ミートには、良質のたんぱく質が豊富に含まれ、肉には含まれない食物繊維も豊富です。

今日もスパゲティボロネーゼには、豚ひき肉と大豆ミートを使っています。大豆ミートを使うことで、脂質を減らすことができます。

2年生職場体験学習①

2年生は今日から3日間、職場体験学習を行います。

学校では学べないことを、たくさん学んできてほしいと思います。

今日の給食(11月15日)

~地産地消ウィーク~

フィッシュバーガー(県産小麦丸パン・白身魚フライ・タルタルソース) 牛乳 イタリアンサラダ

かぼちゃのシチュー 豆乳パンナコッタ

【地産地消食材】

小麦粉 牛乳 キャベツ(馬頭高校 超大球キャベツ) きゅうり かぼちゃ ほうれん草

《ひとことメモ・・・キャベツ》

今月も馬頭高校で栽培された超大球キャベツをいただけることになりました。

この時期のキャベツは、全体的に平たい形をしていて、葉はかたく巻かれています。春のキャベツより緑の色はうすく、内側になるにつれ白くなっています。葉1枚1枚がしっかりしているため、加熱しても煮崩れしにくい特徴があります。生で食べるより、加熱すると甘みが増して柔らかくなります。

給食では、サラダに使うキャベツも一度ゆでてから調味しています。今日は、イタリアンサラダに超大球キャベツを使用しました。

今日の給食(11月14日)

~地産地消ウィーク~

ごはん 牛乳 和風ソースハンバーグ のり酢和え ゆばの味噌汁

【地産地消食材】

米 牛乳 ハンバーグ 玉ねぎ ほうれん草 ゆば 豆腐 ねぎ 味噌

《ひとことメモ・・・ほうれんそう》

ほうれん草の原産地は、中央アジアから西アジア、カスピ海南西部とされています。

ほうれん草は、涼しい気候を好む野菜のため、平地では秋から冬に栽培されています。日光市や那須塩原市では、涼しい気候をいかして6月から11月にかけて「高原ほうれんそう」が盛んに栽培されています。同じ畑で3回から4回作付をして、収穫し、関東地方を中心に出荷されています。

今日は、低農薬で栽培された栃木県産のほうれん草を使用したのり酢和えです。

今日の給食(11月11日)

ごはん 牛乳 ホッケ塩焼き つぼ漬け和え 肉豆腐

《ひとことメモ・・・ホッケ》

ホッケは白身魚ですが、EPAやDHAという体によい脂肪酸を豊富に含んでいます。体は細長いレモンのような形をしていて、色が変化する魚です。稚魚期から若魚期にかけては青緑色、成魚期には背の部分が茶褐色から黄褐色のまだら模様になります。「魚へんに花」と書いて「

学力向上に向けて⑧(研究授業・授業研究会)

1年生の数学で研究授業を行いました。

那珂川町では、学力向上に向けて「那珂川スタイル」という取り組みをしています。問題を多く解く(アウトプットを多く行う)ことで学習内容の定着をはかっていきます。

今日は「比例の式を求める」というねらいで、たくさんの問題に取り組みました。生徒は、互いに教え合いながら、よりハイレベルな問題にも進んでチャレンジしていました。

その後の授業研究会では、県学力向上コーディネーターや町学力向上指導員等の先生方から学力向上に向けてアドバイスをいただきました。

今日の給食(11月10日)

~小川小リクエスト献立①~

黒糖パン 牛乳 トマトオムレツ ポテトサラダ 豆腐とわかめのスープ レモンタルト

《ひとことメモ》

今日は、小川小学校のリクエスト献立です。給食委員のみなさんがたくさんの献立をリクエストしてくれました。その中から選んだ二つの献立のうちの一つが今日の献立です。「おいしく栄養があって、みんなが完食できるような献立を考えました。」とのメッセージです。

今日のポテトサラダは、じゃがいもをサイコロ型に切って食感を残すように作っています。じゃがいもをマッシュにした時よりもコロコロの状態の方が、マヨネーズの量が少なくてすみ、脂質をおさえることができます。にんじん、きゅうり、玉ねぎ、ハムを入れた王道のポテトサラダです。

学力向上に向けて⑦(フロンティアタイム)

今日は「フロンティアタイム」の日でした。

フロンティアタイムは、与えられたテーマに対して、自分の考えを整理し、分かりやすく文章にまとめる取り組みです。皆、真剣に取り組んでいました。

今日の給食(11月9日)

セルフそぼろ丼(麦ごはん・肉そぼろ) 牛乳 中華くらげサラダ いも煮汁

《ひとことメモ・・・いもに》

いも煮は、さといもの収穫期の秋から冬によく食べられる山形県の郷土料理です。今から400年ほど前に発祥したといわれています。河原に鍋と具材を持込み家族や友人などと一緒につくったり、運動会や地域行事の時につくったりして食べられ、団らんに欠かせない料理になっています。

いも煮の基本の具材は、さといも、牛肉、こんにゃく、ねぎですが、地域や家庭によって豚肉や厚揚げ、山菜やきのこなどの具材も入ります。味付けもしょうゆ味や味噌味など違いがあります。

今日は、いも煮をアレンジした汁物にしました。

栃木県中学校駅伝競走大会

11月5日(土)、那須野が原公園で「第75回栃木県中学校駅伝競走大会」が開催され、本校の男子チームが参加しました。

どの選手も力走を見せ、試走を大きく上回るタイムで走ることができました。サポートや応援の生徒もそれぞれ自分の役割を果たし、チーム全体で出した成果です。

駅伝大会出場にあたり、保護者の皆様にはご理解とご協力をいただき、ありがとうございました。生徒が努力して成長する姿を間近で見ることができ、改めて「中学生のパワーはすごい」と実感しました。

今日の給食(11月7日)

ごはん 牛乳 えびしゅうまい チョレギ風サラダ トック入りキムチスープ

《ひとことメモ・・・トック》

トックは韓国で食べられている「おもち」です。もち米ではなく、粉にしたうるち米を原料にして作られています。もち米で作る日本のおもちと違い、粘りや伸びが少なく、煮込み料理や鍋料理に加えても、煮崩れしにくい特徴があります。焼いたり、炒めたり、蒸したり、いろいろな料理に使われ、お正月などの行事に欠かせない食べ物になっています。

トックの代表的な料理は、野菜や肉の入った汁に入れたお雑煮のようなものです。今日は、ピリ辛のキムチスープにトックを入れて煮込みました。

見学旅行(11月2日)

11月2日(水)、1・2年生は群馬県に見学旅行に行ってきました。

はじめの見学地は富岡製糸場でした。明治5年から昭和62年まで操業し、平成26年にユネスコ世界遺産に登録されました。

生徒は、ガイドさんの説明をメモをとりながら聴いていました。

午後は、こんにゃくパークで工場を見学したり、買い物をしたりしました。

今日の給食(11月4日)

馬頭小6‐1作成リクエスト献立

わかめごはん 牛乳 チキンチーズ焼き 春雨サラダ 肉じゃが アセロラゼリー

《ひとことメモ》

今日は、馬頭小学校6年1組のみなさんが、家庭科の授業で考えてくれたリクエスト献立です。「6年1組のイチオシは春雨サラダです。それを中心に栄養バランスや色どりを考えたメニューです。残さずに食べてくださいね。」とのメッセージです。

春雨サラダに使用している春雨は、緑豆という豆からとったデンプンを加工して作っています。緑豆は小豆より小さく、もやしの種として使われることが多い豆です。じゃがいものデンプンから作られる春雨の食感と比べると歯ごたえがあるのが特徴です。

今日の給食(11月2日)

麦ごはん 牛乳 にらまんじゅう ツナ入り野菜サラダ さつまいもの味噌汁

《ひとことメモ‥‥さつまいも》

さつまいもの収穫は、8月から始まり11月頃まで行われます。さつまいもは、掘りたてよりも、2,3か月貯蔵した方が、余分な水分がなくなり、甘みが増し、ホクホクと美味しくなります。そのため、旬は甘みが増す10月から1月頃になります。

さつまいもには、カゼの予防や疲労回復などに効果があるビタミンCが多く含まれています。さつまいものビタミンCはでんぷんに守られているため、加熱しても壊れにくいという特徴があります。

今日は、さつまいもを入れた味噌汁にしました。

見学旅行

11月2日(水)1,2年生が見学旅行に出発しました。主な見学地は群馬県富岡製糸場です。霧に包まれ幻想的な雰囲気の校庭で出発式をして、みんな元気にスタートしました。きっと素晴らしい思い出を作ってきてくれるでしょう。

今日の給食(11月1日)

セルフメンチカツパン(丸パン・メンチカツ・中濃ソース) 牛乳 花野菜サラダ マカロニクリームスープ

《ひとことメモ・・・しせいのひ》

11月1日は、何の日か知っていますか。1が、背筋をピンと伸ばしているように見えることから「いい姿勢の日」になっています。

食事中の姿勢で大切なことは、いすに深く座ることです。そして、体と机の間は「グー」の手ひとつ分あけ、背筋をまっすぐに伸ばします。足のうらは床にきちんとつけます。背筋が伸びていると、胃や腸の働きがスムーズです。

普段の生活で自分の姿勢を意識することはありますか。寒くなると、自然と体が縮こまりがちになります。この機会に今の姿勢を見直してみましょう。

今日の給食(10月28日)

ごはん 牛乳 納豆

ごぼうサラダ 豚肉と大根の煮物

《ひとことメモ・・・ぎゅうにゅう》

人が牛乳を飲み始めたのは、8500年前といわれています。日本には今から1350年ほど前に初めて牛乳が登場しますが、大衆に広まったのは、1863年、横浜に搾乳所ができてからでした。

牛乳には、日本人に最も不足している栄養素のカルシウムが豊富に含まれています。一般的にカルシウムは吸収されにくいといわれますが、牛乳のカルシウム吸収率は40%から70%と高くなっています。骨の成長のため、正常な神経伝達のため、牛乳を飲んでカルシウムをしっかり補給しましょう。

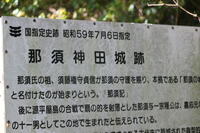

史跡巡り(1年生総合)

1年生は「総合的な学習の時間」で地域の史跡を巡りました。

今回の見学は、国士舘大学教授 眞保昌弘 様、なす風土記の丘資料館前館長 鏑木理広 様のご協力を得て実施いたしました。

各見学地を写真で紹介します。

東山道(那須烏山市)

那須八幡塚古墳(那珂川町)

那須神田城跡(那珂川町)

延喜式内社三和神社(那珂川町)

鏑木理広 前なす風土記の丘資料館館長の講話

今日の給食(10月27日)

ミルクトースト 牛乳 ポークビーンズ イタリアンサラダ 巨峰ゼリー

《ひとことメモ・・・きょほう》

世界には1万を超えるぶどうの品種があり、生食用、醸造用、干しぶどう用、ジュース用に分けられています。日本では生食用がメインになっていますが、世界ではおよそ8割がワインなどに利用されています。

今日の給食には巨峰のゼリーがつきます。巨峰の果皮は紫がかった黒い色で、ひと粒10gから15gと大きく、果肉はしまっていて、果汁がたっぷりです。やさしい酸味で甘みが強く、香りのよいぶどうです。

ぶどうは次々と新品種が登場していますが、巨峰は長年にわたって人気のある品種のひとつです。

第2回学校運営協議会

第2回学校運営協議会を開催しました。

前半は、学校運営について委員の皆様から様々なご意見をいただきました。後半は社会教育主事の先生のご指導のもと、小川中生の「印象」や「こんな生徒に育ってほしい」という思いなどについてグループごとに話し合いました。

今日の給食(10月26日)

セルフ焼き肉丼(麦ごはん・焼き肉丼の具) 牛乳 きのこ入りおひたし どさんこ汁

《ひとことメモ・・・どさんこじる》

「どさんこ」とは、もともとは北海道の小型の馬のことを呼んでいましたが、「北海道で産まれた人や物」にも用いられるようになりました。

北海道の広大な土地では、さまざまな野菜やくだもの、豆などが作られていて、酪農もさかんです。また、北海道の周りの海では、さまざまな魚介類もとれ、自然の恵みが豊かです。

どさんこ汁は、北海道の名産がたくさん入っている汁物です。今日のどさんこ汁には、豚肉やじゃがいも、にんじん、コーンなどが入っています。鍋料理のように 具だくさんの食べる味噌汁です。

今日の給食(10月25日)

アップルパン 牛乳 はんぺんチーズフライ マカロニサラダ 肉団子スープ

《ひとことメモ・・・はんぺん》

はんぺんは、魚のすり身から作られるため、たんぱく質が豊富に含まれています

一般的に、はんぺんと聞くと白いものを想像する人が多いかもしれませんが、静岡県の焼津市では、黒はんぺんが名物になっています。白はんぺんは、スケトウダラなどの白身魚で作られていますが、黒はんぺんは、イワシやサバなどの青魚を使用し、骨も入っているため、つみれのような見た目と食感になっています。

今日は、白はんぺんにチーズが入ったフライですが、焼いても、煮てもおいしく食べることができます。

今日の給食(10月24日)

ごはん 牛乳 和風きんぴら包み焼き 切干大根の炒め煮 にら玉汁

《ひとことメモ・・・きりぼしだいこん》

切り干し大根は、古来より日本に伝わる乾物で、東日本では切り干し大根、西日本では千切り大根と呼ばれています。保存性だけでなく、栄養面でも とても優れた食品といわれています。

生の大根は1本500~600gありますが、天日で干した大根は、わずか50gの重さになってしまいます。大根の水分が抜け、うま味成分のグルタミン酸だけでなく、食物繊維、カリウム、カルシウム、鉄などの栄養素が詰まっています。

今日は、定番の切干し大根の煮物にしましたが、味噌汁やサラダなどにも使えます。

今日の給食(10月21日)

~小川中1年作成献立~

ごはん 牛乳 ポークカレー もやしのナムル フルーツヨーグルト和え

カレーは、複数のスパイスを使ってさまざまな食材を味付けした料理です。インドとその周辺国で作られていた料理をもとに発展しました。

カレーのスパイスには、食欲を増進させ、胃や腸の働きを高めたり、疲労を回復したりする効果があります。さらに、脳内を活性化し勉強や運動の能率をあげる効果もあります。

今日は、小川中の1年生が家庭科の授業で作成した献立です。肉や野菜、くだもの、ヨーグルトなど、成長期に必要な たんぱく質やビタミン類、カルシウムなどの栄養素がしっかりとれるように工夫がされた献立です。

地区駅伝競走大会(10月20日)

男子 優 勝(16年ぶり)

地区駅伝競走大会が、高根沢町民広場で実施されました。本校男子は、見事に接戦を制して実に16年ぶりの優勝を果たしました。 駅伝はまさにチームの勝負!苦しい練習を乗り越えて栄光を勝ち取りました。応援してくれた皆さまありがとうございました。

「チーム小川中 万歳!」

今日の給食(10月19日)

麦ごはん 牛乳 だし巻き卵 春雨サラダ すき焼き風煮

すき焼きは、薄くスライスした肉や野菜などの食材を浅い鉄鍋で焼いたり煮たりして調理する日本料理です。 割下と呼ばれる しょうゆや砂糖、酒、みりんなどを合わせた調味料で味付けします。

地域によってすき焼きの作り方に違いがあり、使用する食材も地域や家庭によって、もやしを入れたりじゃがいもを入れたりとさまざまです。 関東では、明治時代に流行した牛鍋が ベースになっており、あらかじめ用意した割下の中で肉や野菜などを煮て作ります。

今日は、給食用にアレンジしたすき焼き風の煮物です。

今日の給食(10月18日)

セルフバーガー(丸パン・デミソースハンバーグ)

牛乳 ミルメークコーヒー コールスローサラダ 野菜のポトフ

ミルメークは、「牛乳を残さないように飲むためにはどうしたらよいか」と、栃木県の学校給食会が食品メーカーに相談したことから開発された商品です。

今から50年ほど前、コーヒー牛乳をヒントに学校給食用として商品化されました。この頃の牛乳はビンに入っていたためミルメークは粉末でしたが、現在はパック牛乳に対応した液体のものになっています。

涼しくなってくると、牛乳の残りが増えてきます。牛乳には骨を丈夫にするカルシウムという栄養素が豊富に含まれています。今日は、牛乳にミルメークを入れて飲んでください。

1年生は、感染症対策のため、ランチルームで間隔を広くとって黙食です。

古墳見学(1年生総合)

1年生は総合的な学習の時間で、地域の歴史について学んでいます。

今日は、学校のすぐ近くにある「駒形大塚古墳」を見学しました。「駒形大塚古墳」は東日本における古墳出現期の代表的な古墳です。

今日の給食(10月14日)

ごはん 牛乳 いかもろみ味噌焼き 生揚げマーボー炒め ワンタンスープ

《ひとことメモ・・・もろみ》

もろみは、日本に古来より存在するお酒や調味料と非常に関係が深い食品です。日本酒や醤油、味噌などを作る工程において、原料が発酵している状態をもろみと言います。

もろみ味噌は、大麦や大豆、米などで作った麹を塩水で発酵、熟成させたもので、つぶつぶした食感が特徴です。「もろみ」そのものを食べることを目的に作られることが多く、きゅうりにつけたり、冷や奴にのせたり、ふろふき大根にかけたりします。

今日のいかの味付けには、もろみ味噌が使われています。よくかんで食べると、もろみ味噌のコクと旨みを感じることができます。

中間テスト

2学期の中間テストが始まりました。皆真剣にテストに臨みました。

中間テストは明日まで行われます。

今日の給食(10月13日)

食パン チョコクリーム 牛乳 トマトミートオムレツ ビーンズサラダ クリームシチュー

《ひとことメモ・・・まめ》

世界中には約18,000種のマメ科植物があるといわれています。このうち食用として利用されるものを豆類といい、その数は70から80種類ほどです。

豆類は、含まれている主な栄養素の構成により、ふたつのグループに分けることができます。ひとつは炭水化物を多く含むグループと、もうひとつは脂質を多く含むグループです。どちらのグループの豆にもたんぱく質やビタミンB群、ミネラルが豊富に含まれています。また、食物繊維も豊富です。

今日のビーンズサラダには、炭水化物を多く含む赤いんげん豆と白いんげん豆が入っています。