日誌

今日の給食(6月2日)

スラッピージョー(コッペパン・ミートソース) 牛乳 カップグラタン コロコロ野菜スープ

《ひとことメモ・・・スラッピージョー》

スラッピーとは、「だらしなく汚れた、ごちゃまぜな」という意味があり、ジョーとは、男の人の名前だそうです。もともとは、アメリカで、食べものがあまりなかったころに、家にあった食材をいろいろ入れて作った料理でした。パンにはさんで食べると横からポロポロこぼれて、きれいに食べられないことから、この名前がつきました。

本来は、丸いバンズパンにはさんで食べるバーベキューサンドですが、今日は食べやすいようにコッペパンにしました。 ミートソースをはさんで食べてください。

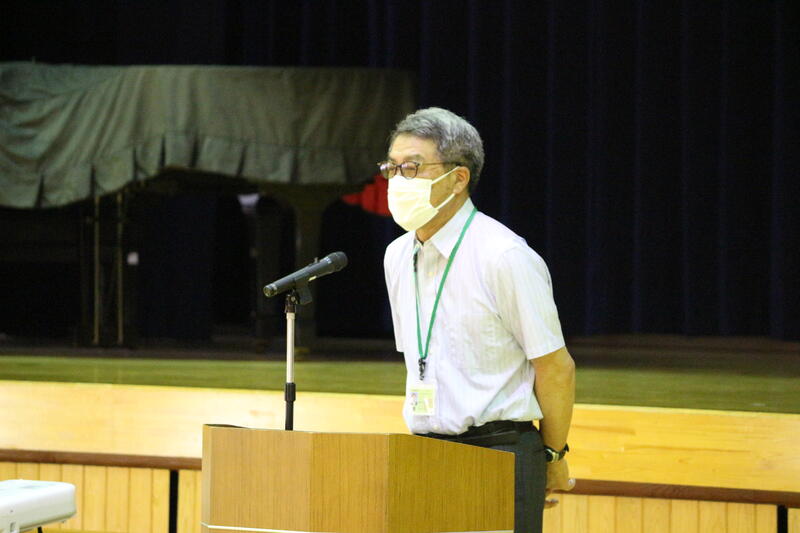

人権講話

5校時、体育館で人権講話を行いました。

始めに動画を見ました。高校生が友達と撮った写真を気軽にSNSに掲載し、そこから不審者のつきまといや掲載した生徒へのいじめに発展する内容で、生徒は身近な内容で真剣に視聴していました。

その後、人権擁護委員の方々から人権やいじめについての講話をいただき、生徒は考えを深めていきました。

今日の給食(6月1日)

麦ごはん 牛乳 アジフライ・中濃ソース もやしとにらのおひたし ピリ辛豚汁

《ひとことメモ・・・アジ》

アジは一年中食べることのできる魚ですが、旬の時期は春から夏の季節といわれています。この時期に漁獲されるアジは、小型から中型でそれほど大きくありませんが、脂ののりがよく、うま味がつまっているのが特徴です。

一般的に「アジ」と表記されるのは、マアジのことが多く、アジの中でも、日本で古くから親しまれている定番の種類です。北海道から沖縄まで日本全国に分布し、おもに長崎県や島根県などで漁獲されています。

今日は、アジの開きのフライです。

体育祭

晴天の下、体育祭を実施しました。

1年生から3年生まで皆勝利を目指して一生懸命競技しました。

〔開会式〕

〔ラジオ体操〕

〔個人競技〕

〔1年生〕

〔2年生〕

〔3年生〕

〔男子綱引き〕

〔女子玉入れ〕

〔全員リレー〕

〔全員でパチリ〕

恵みの雨

今日は雨の一日となりました。

今週、体育祭の練習で頑張り続けてきた生徒にとっては、休息を与えてくれる恵みの雨となりました。

いよいよ明日は体育祭本番です。

校庭の草木にとっても恵みの雨となりました。

今日の給食(5月27日)

ごはん 牛乳 鶏のから揚げ 茎わかめサラダ じゃがいもの味噌汁 アセロラゼリー

《ひとことメモ・・・アセロラ》

西インド諸島では昔からアセロラが食べられていました。日本へは1958年に沖縄に伝わり、現在も栽培されていて、5月から8月頃に多く出回ります。直径が2cm前後で、重さは5gから10gと小さく、少しデコボコとした形をしています。

果物の中でもビタミンCの量が多く、ビタミンCは、体の細胞と細胞の間を結ぶコラーゲンをつくるのに不可欠です。

今日は、アセロラの果汁を使ったゼリーです。このゼリー1個で1日分のビタミンCがしっかりとれます。

学校運営協議会・地域学校協働本部会議

学校運営協議会を開催しました。

学校運営協議会の目的は、地域とともにある学校づくりです。今日は、学校運営の方針や学校教育活動について承認をいただきました。今後の協議会では学校を場にした生徒に関わる教育活動について熟議を進めていく予定です。

学校運営協議会の後に地域学校協働本部会議を開きました。ここでは、具体的に生徒のためにどのような関わりができるかを話し合いました。

体育祭全体練習

体育祭の日が近づいています。

今日は、全体種目の練習を行いました。

今日の給食(5月26日)

アップルパン 牛乳 ハムチーズピカタ アスパラサラダ ポークビーンズ

《ひとことメモ・・・ポークビーンズ》

ポークビーンズは、白インゲン豆と豚肉のトマト味の煮込み料理で、アメリカの代表的な家庭料理のひとつです。

豚肉と豆が入っていることから、たんぱく質を多くとることができます。

本場アメリカでは、白インゲン豆を使うことが多いですが、豆の種類をかえたり、ベーコンを入れたり、スパイスで味をかえるなど、各家庭にレシピがあり、アメリカの「おふくろの味」と言えます。

今日は、白インゲン豆のほかに大豆も入れたポークビーンズにしました。

体育祭予行

今日は、体育祭予行を行いました。

今日の給食(5月25日)

麦ごはん 牛乳 餃子の甘酢あんかけ チンジャオロースー 中華風卵スープ

《ひとことメモ・・・チンジャオロースー》

チンジャオロースーの起源は、古くから豚肉を料理に使用していた福建料理といわれています。「チンジャオ」は中国語でピーマン、「ロー」は肉、「スー」は細く切ったという意味です。

チンジャオロースーは、豆板醤を使って辛味を効かせて仕上げる四川風のものと、オイスターソースなどを使って調味し、辛味よりも旨味のある広東風のものがあります。

今日のチンジャオロースーは、細く切った豚肉、ピーマン、たけのこ、しいたけを炒め、オイスターソースを使った広東風の味付けに仕上げました。

体育祭全体練習

今日は全校種目の練習をしました。練習でも本気です。

今日の給食(5月24日)

セルフチーズバーガー(丸パン・バーガーパティ・スライスチーズ) 牛乳 コールスローサラダ

ニョッキと野菜のスープ

《ひとことメモ・・・ニョッキ》

ニョッキとは、だんご状のパスタの一種で、イタリア料理です。代表的なニョッキは、裏ごししたじゃがいもに、小麦粉、卵などを加えて練った生地で作ります。じゃがいもの他にかぼちゃやチーズを練りこんだものもありますが、もともとは小麦粉だけで作ったすいとんのようなものでした。現在のようなニョッキが作られるようになったのは、イタリアで じゃがいもの栽培をするようになった1600年以降のことです。

今日は、じゃがいものニョッキと野菜のスープにしました。

体育祭の練習が始まりました

今日から体育祭の練習が始まりました。

昨夜から朝にかけての雨で体育館での練習となりましたが、楽しく真剣に練習していました。

今日の給食(5月23日)

セルフ肉そぼろ丼(ごはん・肉そぼろ)牛乳 ツナ入り和風サラダ 根菜汁

《ひとことメモ・・・そぼろ》

そぼろとは、牛や豚や鶏のひき肉、魚肉やエビをゆでてほぐしたもの、溶き卵などを、そのままあるいは味付けして汁気がなくなりパラパラになるまで煮詰めたものです。

そぼろは、そのままごはんにのせて丼やお弁当にしたり、お寿司の具に入れたりします。また、ひき肉といっしょに大根やかぼちゃ、さといもなどを煮たものをそぼろ煮と呼び、煮たひき肉にとろみをつけたものはそぼろあんと呼んでいます。

今日は、豚と鶏のひき肉を調味だれで煮詰めた肉そぼろです。ごはんにのせて食べてください。

PTA親子奉仕作業

5月21日(土)、PTA親子奉仕作業を行いました。今回は1・2年生の生徒と保護者で行いました。

刈払機による校庭周辺の草刈りや、花壇へのサルビア・マリーゴールドの植え付け、校庭の草むしり、砂場の整備等の作業を行っていただきました。1時間弱の作業でしたが、とてもきれいになりました。

参加してくださった保護者・生徒の皆様、ありがとうございました。

朝の体力つくり

体力向上のために、希望する生徒は朝の体力つくりに参加しています。

今日の給食(5月20日)

~地産地消献立~

ごはん 牛乳 県産だし巻き卵 大豆の磯煮 かんぴょうの味噌汁 県産ヨーグルト

《ひとことメモ・・・ちさんちしょう》

地産地消とは、その地域で生産したものをその地域で消費することを言います。

地産地消のメリットは、いつ、どこで、だれが作ったものなのかわかるので、安心して買うことができること、食べ物をつくったその土地で食べるので、運ぶ距離が短くすみ、輸送中に出る排出ガスが少なく環境にやさしいことです。また、土地の気候や風土にあった農産物は、農薬などをたくさん使わなくても自然のエネルギーで豊かに実り、安全で、栄養価が高く新鮮です。

今日は、那珂川町産、栃木県産の食材を数多く使った地産地消献立です。

今日の給食(5月19日)

セルフツナマヨパン(コッペパン・ツナマヨ) 牛乳 カレーロールフライ ミネストローネスープ

《ひとことメモ・・・ツナ》

ツナは英語のマグロに由来した名前で、マグロやカツオなどの魚が原料になっています。鶏のササミに似た食味で、オイル漬けや野菜スープ煮、水煮などがあり、料理に応じて使い分けられています。

たんぱく質やEPA、DHAなどが豊富で、加熱調理をしないでそのまま食べることができる手軽な食品です。長期保存もできるので、保存食としてストックしておくと便利です。

今日のツナマヨには、マグロのオイル漬けのツナを使用しています。コッペパンにはさんで食べてください。

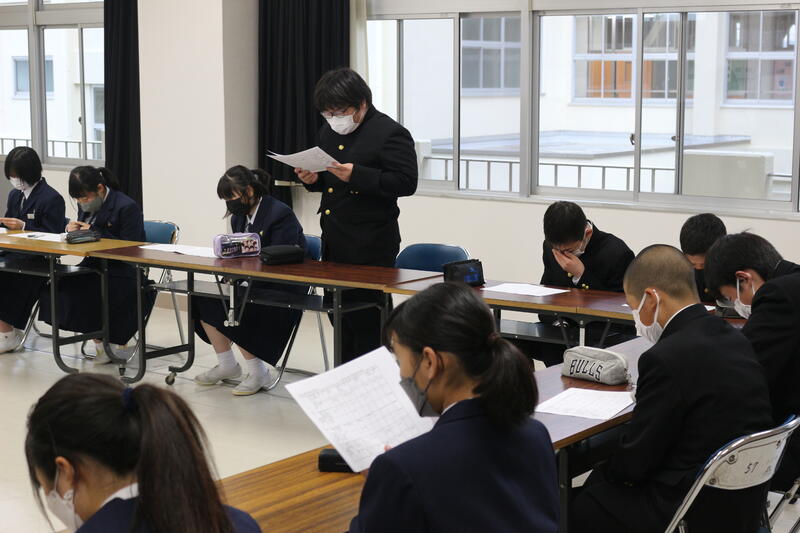

放課後の学習会

今日から1学期中間テストが始まりました。

放課後は明日2日目のテストに向けて、テスト勉強を行いました。

わからないところは、教科担当の先生に聞きに行きます。

今日の給食(5月18日)

~食育の日献立~

麦ごはん のり佃煮 牛乳 ハガツオ照りマヨ焼き 中華春雨 ピリ辛豚汁

《ひとことメモ・・・ハガツオ》

ハガツオは、日本列島をはじめ、西太平洋、インド洋に広く生息しているサバ科の魚です。形はカツオに似ていますが、鋭い歯を持つことからハガツオと名付けられました。また、細長い顔つきからキツネガツオとも呼ばれています。

ハガツオの漁獲量は少ないため、あまり知られていない魚ですが、産地では味のよさから好んで食べられています。関東では、古くから総菜用として煮たり、焼いたりして食べられてきました。

今日は、しょうゆとマヨネーズで作ったたれに漬け込んで焼いたハガツオの照りマヨ焼きにしました。

今日の給食(5月17日)

食パン ブルーベリージャム 牛乳 マカロニグラタン ビーンズサラダ 冷凍パイン

《ひとことメモ・・・パイナップル》

パイナップルは、ブラジル原産とされ、大航海時代にコロンブスによって発見されました。ヨーロッパに持ち帰り、その後アフリカやアジアの熱帯地方へ広まりました。日本へは江戸時代の末頃に伝わりました。

松ぼっくり(パイン)のような形と、りんご(アップル)のような甘い風味から、パイナップルとい名前になったと言われています。

今日の冷凍パインは、ゴールデンパインという品種で、完熟にしてから収穫されている甘味が強く酸味が少ないパインです。

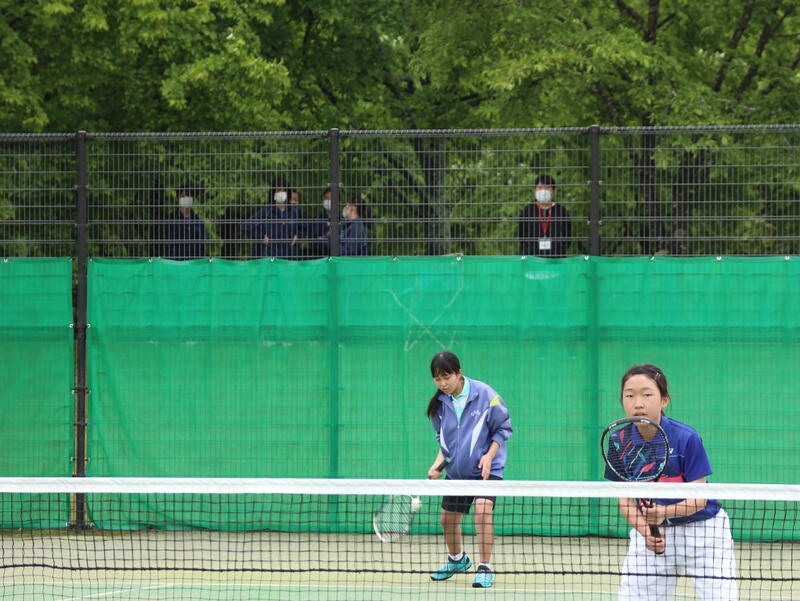

地区春季大会

5月13日(金)、14日(土)に南那須地区春季大会が行われました。

生徒は皆、勝利に向けて一生懸命試合に臨みました。

今日の給食(5月13日)

ごはん 牛乳 五目厚焼き卵 野菜サラダ 豚肉と大根の煮物

《ひとことメモ・・・だいこん》

大根ぬきでは日本人の食生活を語る事はできないと言われるほど、昔は重要な野菜で、貴重だったお米の代わりに大根が食べられていました。さらに煮物、漬け物、味噌汁の実など、野菜の種類が少なかった頃は、大根づくしの食事も珍しくなかったそうです。今から100年ほど前の日本人は、現在の3倍もの量の大根を食べていました。

大根には、消化を助けるジアスターゼという酵素が豊富に含まれ、薬が少なかった時代には、食べる薬として重視されていました。

今日は、豚肉と大根の煮物にしました。

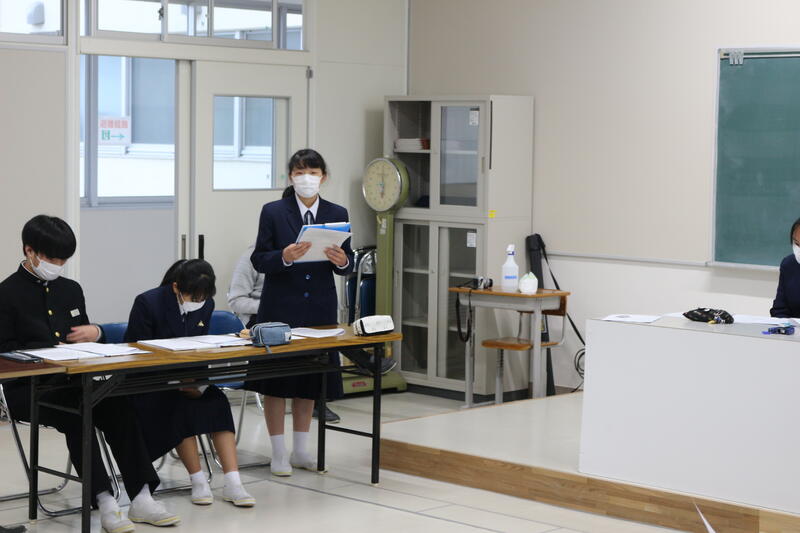

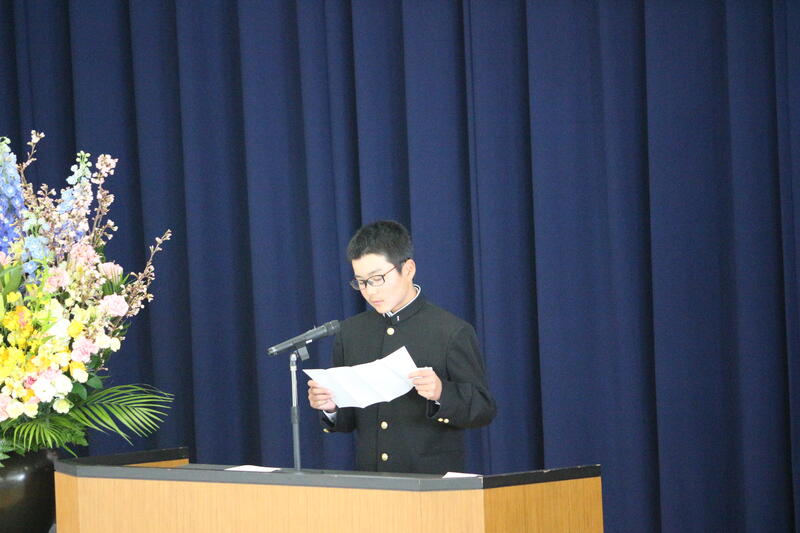

生徒総会

6こうじ、生徒総会を行いました。

今年度の生徒会のスローガンは、「皆で創ろう!笑顔あふれる物語」。生徒会長の「生徒会は生徒一人一人のこと」「皆でこの物語をハッピーエンドにしましょう」という言葉が印象的でした。

今日の給食(5月12日)

メープルトースト 牛乳 ミートボールのブラウンシチュー グリーンサラダ 豆乳クリームプリン

《ひとことメモ・・・メープルシロップ》

メープルシロップは、サトウカエデなどの樹液を濃縮した独特な風味のある甘味料です。ホットケーキやワッフルにかけたり、お菓子の原料に用いたりしています。

樹液は、2月から4月の寒暖の差が最も大きくなる季節に、木に穴をあけ、1本の木で40リットルから80リットルほど採取します。純粋なメープルシロップは、カナダ南東部からアメリカ北東部で多く生産されています。日本でもわずかですが、埼玉県や山形県などで生産されています。

今日は、メープルトーストです。食パンにメープルミルクをつけてオーブンで焼きました。

今日の給食(5月11日)

麦ごはん 牛乳 モロの味噌カツ ふきとたけのこの煮物 わかめのかきたま汁

《ひとことメモ・・・ふき》

ふきは、日本原産で全国に分布しています。日本以外では、カラフト、朝鮮半島や中国大陸に見られます。

ふきの多くは、山の斜面、河川の中洲や川岸、林の際などに生育していますが、土手や用水路の周辺にも見られることもあり、水が豊富で風があまり強くない土地を好みます。関東地方以北には2mにも伸びる秋田蕗があり全国的にも有名です。旬の時期に採取したふきを塩漬けにしたり、しょうゆと砂糖で味付けし佃煮にしたりすると、冬まで食べられる保存食になります。

今日は、那珂川町産のふきを使い、たけのこと一緒に炒め煮にしました。

1年生水泳授業

1校時から3校時まで、1年生は町の屋内水泳場で水泳の授業を行いました。

屋内の温水プールなので天候に左右されず授業を実施できます。1年生は楽しそうに授業を受けていました。

今日の給食(5月9日)

ごはん 牛乳 チキンカレー ひじきのサラダ ベビーチーズ

《ひとことメモ・・・ひじき》

ひじきは、通常3月から5月の大潮で干潮の時に漁師や海女が磯にでて、鎌などで刈り取って収穫します。

茎の部分だけにしたものは 長ひじき といい、ボリュームがあり、歯ごたえが良いのが特徴です。芽の部分だけにしたものは 芽ひじき といい、水で早く戻すことができ、ほかの食材とからみやすく、使いやすいひじきです。どちらもミネラルが豊富で、それぞれの特徴にあわせて料理に使います。

今日は、芽ひじきを使い、ツナやキャベツと一緒に和えた サラダにしました。

今日の給食(5月6日)

ごはん 牛乳 さばみぞれ煮 たくあんの和え物 ピリ辛肉じゃが

《ひとことメモ・・・じゃがいも》

じゃがいもは、地下茎という茎にデンプンがたまって肥大化した食品です。ビタミンCが豊富に含まれています。じゃがいものビタミンCは、デンプンに守られているため、加熱しても失われにくいという特徴があります。

じゃがいもは、種類によって食感や食味が違うため、料理によって使い分けられています。

肉じゃがには、煮崩れしにくく、しっとりした食感のメークイーンを使うことが多いですが、今日は、デンプン質が多く、ホクホクとした食感が特徴の男爵いもを使ったピリ辛の肉じゃがにしました。

中央委員会

放課後、中央委員会を開催しました。

生徒総会に向けての大切な話し合いです。参加した生徒は各学級・委員会の代表として、真剣に話し合っていました。

今日の給食(5月2日)

たけのこごはん(ごはん・具) 牛乳 子持ちししゃもフライ・中濃ソース 高野豆腐の田舎汁

《ひとことメモ・・・たけのこ》

たけのこは、4月から5月が旬の食べ物です。春によく目にするたけのこは、日本の竹林に多い「モウソウチク」です。地面から芽が出かけているものを「たけのこ」として食用にします。掘りたては生でも食べられますが、通常は下茹でしてから調理します。

また、たけのこは夏や秋にも採れ、夏はえぐ味が少ない「カンザンチク」、秋には切り口が四角で細長い「シホウチク」が採れます。

今日は、混ぜごはんの具にしましたが、煮物や椀物、天ぷら、炒め物などにしておいしく食べられています。

今日の給食(4月28日)

食パン フルーツクリーム 牛乳 鶏肉香味焼き 野菜のポトフ

《ひとことメモ・・・フルーツサンド》

サンドイッチは、パンに肉や野菜などの具をはさんだり、のせたりした料理をさしますが、フルーツをはさんだものはフルーツサンドと呼ばれています。

フルーツサンドは日本発祥の創作料理で、今から100年ほど前に誕生していたと言われています。

パンのほどよい塩味とフルーツの酸味と食感、生クリームの甘さがバランスよく調和したサンドイッチです。

今日は、みかん、桃、パイナップルが入ったフルーツクリームです。食パンと一緒に食べてください。

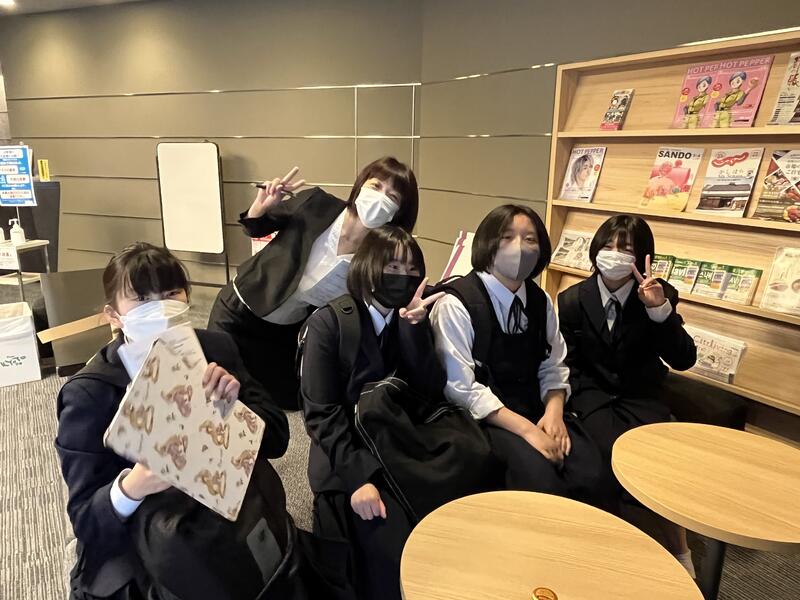

修学旅行㉚

『絆』

3日間の全日程が終了しました。

心配された天候にも恵まれ、充実した旅行になりました。この旅行を通して、生徒たちの自主性や判断力が深まったことはもちろん、友人同士、支えてくれた家族との絆がより深まったと思います。これからの生活に必ず生きてくると思います。ありがとうございました。

修学旅行㉙

バスの中で反省会を実施しました。代表生徒が素晴らしい感想を述べてくれました。

修学旅行㉘

まもなく学校に到着しますが、旅行で友人との絆が深まったようです。バス内で笑顔が絶えません。

修学旅行㉗

羽生パーキングエリアで休憩しています。混雑もなく順調に走行しています。このペースで行くと多少学校到着が早まりそうです。

修学旅行㉖

定刻に東京駅に到着して、バスで学校に向かって出発しました。生徒たちはみんな元気です。バスの中では、DVDを鑑賞してゆっくり過ごしています。

修学旅行㉕

名残りを惜しんで、京都駅を出ました。みんな元気です。東京駅には14:24分に到着予定です。

修学旅行㉔

京都駅に到着しました。いよいよ帰路に着きます。駅では最後のお買い物をして、12:13分発の新幹線のぞみ224号に乗車します。

修学旅行㉓

三十三間堂では、初めて観る千体もの仏像の姿に圧倒されました。みんな感激の声を上げました。

修学旅行㉒

清水寺の自由行動で、楽しい時間を過ごしています。清水寺の次は最後の見学地、三十三間堂に向かいます。

修学旅行㉑

清水寺に着きました。坂道に少し苦戦しましたが、舞台からの絶景が疲れを癒してくれました。快晴です。

修学旅行⑳

旅館を出発しました。旅館を立つ前に、健康状態をチェックしたり、服装をチェックしたりしました。全員異常ありません。お世話になった方々にあいさつをして別れを惜しみました。

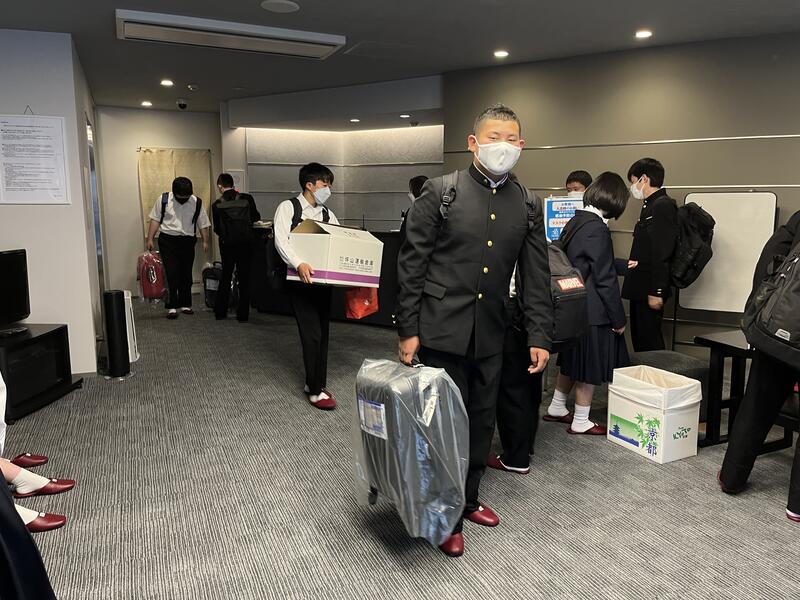

修学旅行⑲

荷物をまとめて出発準備です。お世話になった旅館を離れるのは少し寂しそうです。

修学旅行⑱

3日目がスタートしました。昨夜もよく眠れたようで、今朝も全員元気に朝食をとっています。

修学旅行⑰

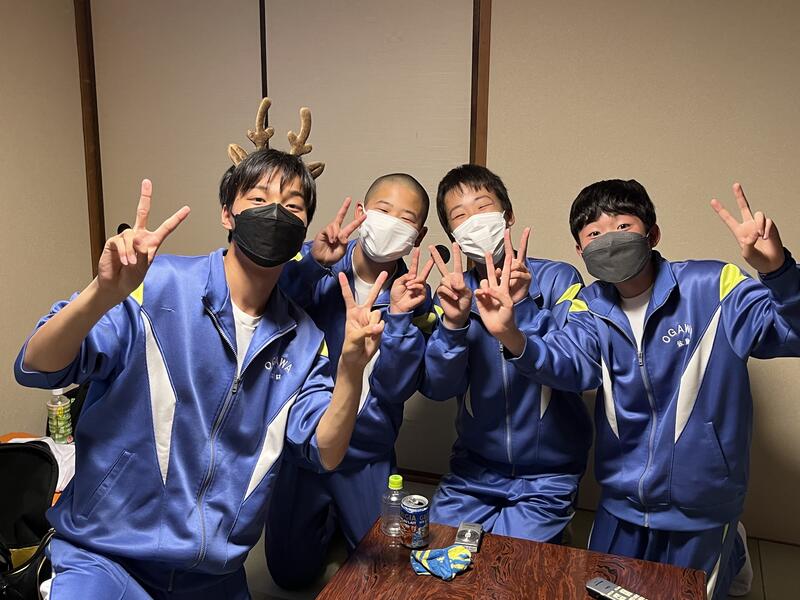

2日目の夕食はハンバーグです。一日歩いたので、しっかり栄養を摂って明日に備えました。入浴前の時間を利用して楽しい時間を過ごしています。

修学旅行⑯

無事に班別行動が終わりました。入館時の健康チェックで全員健康です。生徒たちの表情に満足感が漂っていました。

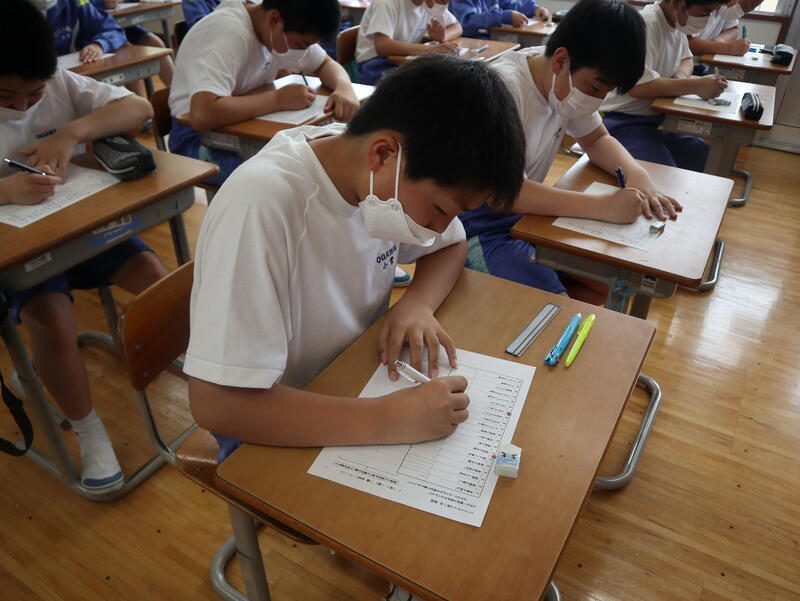

学力向上に向けて①(ファイトタイム)

帰りの時間にファイトタイムを行いました。

これは、各教科の基礎・基本の理解を深めることを目的とした取り組みです。全学年が同じ課題に1週間前から取り組み、その成果を小テストで確かめます。みんなとても真剣です。

今回は、漢字の読み書きでした。

今日の給食(4月27日)

セルフ焼き肉丼(麦ごはん・焼き肉)牛乳 ほうれん草サラダ ワンタンスープ

《ひとことメモ・・・ワンタン》

ワンタンは中国生まれの料理です。

漢字では「雲を呑む」と書いて「ワンタン」と読みます。名前の由来はいろいろな説がありますが、スープに入れたワンタンの様子が空に浮かんだ雲のように見えたことからこの名前になったと言われています。

ワンタンの皮は、小麦粉に水、塩を加えてしっかりこね、ごく薄く伸ばして四角に切って作ります。この皮で細かく刻んだ肉や魚介類、野菜などを混ぜた具を包み、一度ゆでてから 料理に使います。

今日は、豚肉入りのワンタンのスープにしました。

修学旅行⑮

班別行動の終点は京都駅です。ここからお土産タイム。みんなお店を巡り、どれにしようかとショッピングを楽しんでいます。

修学旅行⑭

昼食は、健康チェックを兼ねて全員で食べています。京都らしいお弁当に生徒たちも大満足です。昼食後、後半の班別行動に向かいます。全員元気です。

修学旅行⑬

お天気にも恵まれました。班ごとの計画でそれぞれの行動を楽しんでいます。

修学旅行⑫

班別行動は順調のようです。伏見稲荷神社で三つの班に出会いました。

修学旅行⑪

班別行動がスタートしました。みんな元気に旅館を、出発しました。きっと楽しい一日になることでしょう。

修学旅行⑩

2日目を迎えました。昨夜はぐっすり眠れた生徒が多いようです。今日は班別行動です。朝食をしっかり食べて出発準備です。今日もみんな元気です。

修学旅行⑨

予定通り京都の旅館に到着しました。入館前の健康チェックで全員異常はありませんでした。18:30から夕食です

修学旅行⑧

京都の旅館に向かって、東大寺を出発しました。朝が早かったのでやや疲れた表情もみられましたが、バスの中ではみんな元気です。雨が心配された初日ですが、降られることもなく、暑くもなく天候にも恵まれました。

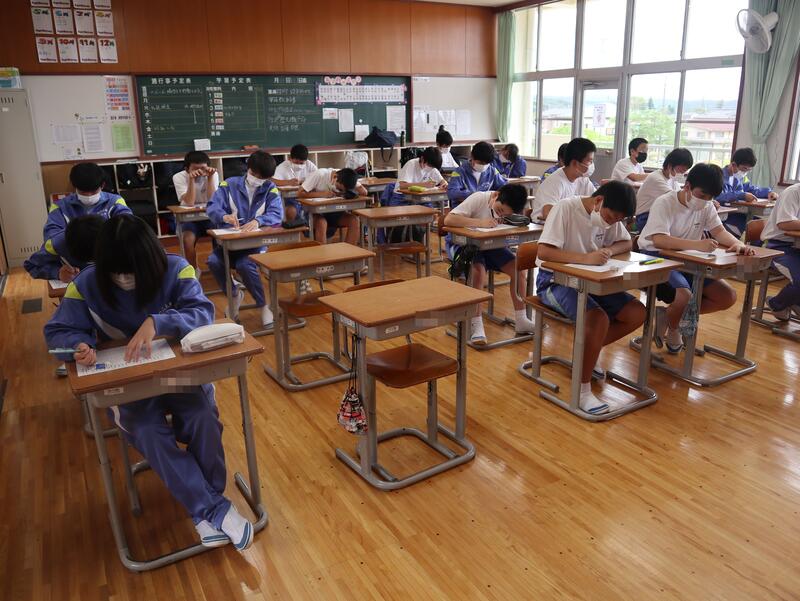

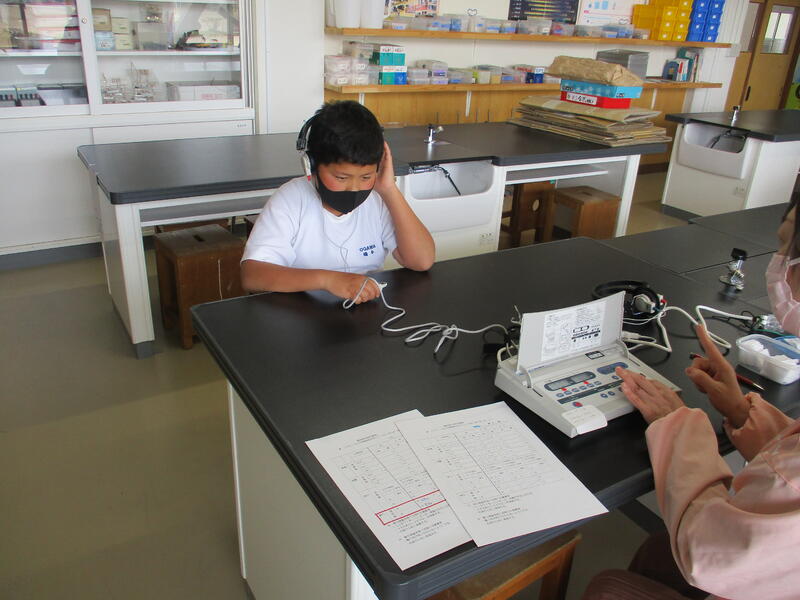

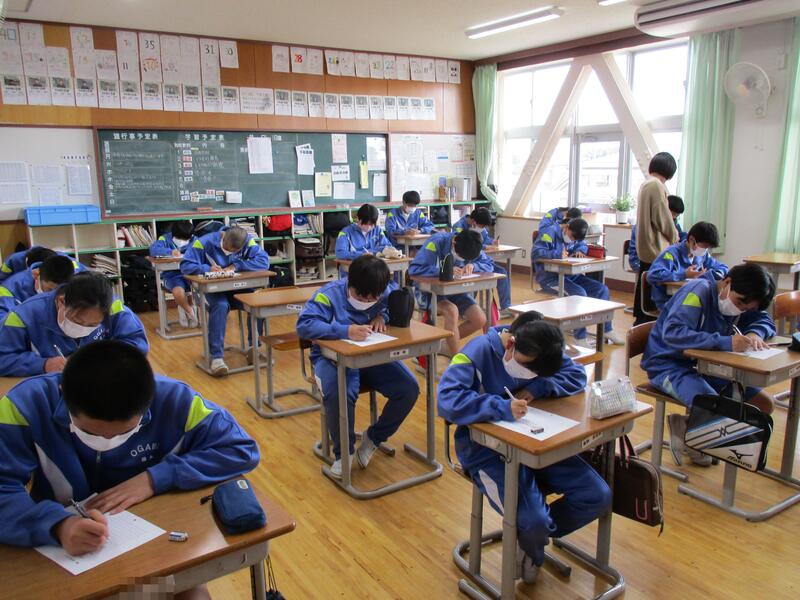

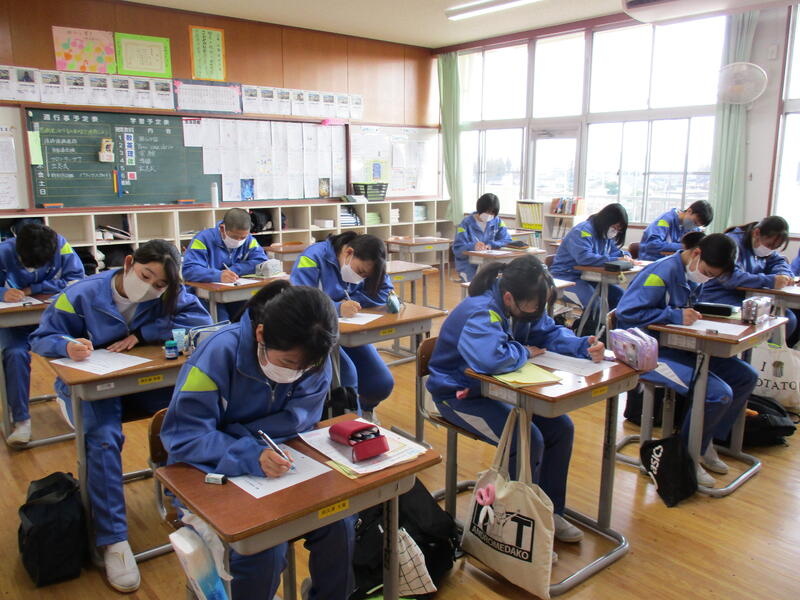

1年生知能検査・2年生進路適性検査

1校時、1年生は知能検査を、2年生は進路適性検査を行いました。

修学旅行⑦

東大寺に着きました。南大門、金剛力士像、大仏、大仏殿!そのスケールの大きさに圧倒されています。

修学旅行⑥

最初の見学地、法隆寺に到着しました。初めて観る世界遺産の数々にみんな感激しています。境内は修学旅行生でいっぱいです。

今日の給食(4月26日)

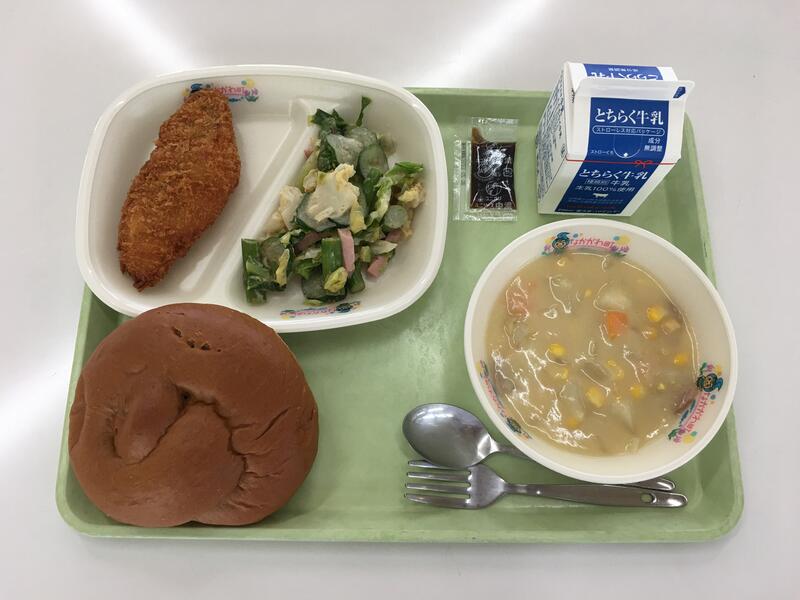

黒パン 牛乳 白身魚フライ・中濃ソース アスパラサラダ コーンチャウダー

《ひとことメモ・・・アスパラガス》

アスパラガスには、疲労回復に効果的なアスパラギン酸が豊富に含まれているため、この名前が付きました。原産地は、地中海東部とされ、古くからヨーロッパの伝統野菜として消費されていました。

アスパラガスには、グリーン、ホワイト、パープルなどの種類があり、味、香り、食感、栄養素などに違いがあります。県内では、水田転作作物として栽培が始まり、現在では、ハウス栽培により、県内各地で生産されています。

今日は、今が旬の那珂川町産のグリーンアスパラガスを使ったサラダにしました。

修学旅行⑤

京都駅を出発しました。これから奈良に向かってバスの旅です。曇っていますが雨は降っていません。みんな笑顔です。

修学旅行④

まもなく京都に到着です。車内ではお弁当を食べたり、静かにゲームを楽しんだりしました。

修学旅行③

東京駅を出発しました。最新型の新幹線のぞみ号に乗車して、生徒たちは大満足です。京都駅には11:15に到着予定です。

修学旅行②

定刻どおり、7:11発なすの262号で宇都宮駅を出発しました。みんな元気です。

修学旅行旅行①

修学旅行に出発しました。本校としては3年ぶりの奈良.京都方面への旅行です。生徒たちにとって、素晴らしい思い出となる旅行になることでしょう。

避難訓練

6校時の終わりに避難訓練を行いました。

理科室から出火したという想定で、消防署への通報訓練も同時に行いました。

生徒は皆真剣に静かに避難をしていました。

今日の給食(4月22日)

わかめごはん 牛乳 さわら味噌マヨ焼き 野菜サラダ 高野豆腐の豆乳汁 レモンタルト

《ひとことメモ・・・さわら》

さわらは、さばの仲間で比較的大型になる魚です。成長するにつれサゴチ、ヤナギ、サワラと呼び名がかわる出世魚です。

一般的に魚は、頭に近い方がおいしいと言われていますが、さわらは尾に近い方がおいしいと言われます。

比較的、温かい海域に分布しますが、近年では海水温の影響で、かつては獲れなかった北陸地方でも水揚げされるようになってきました。

刺身や寿司、カブラ蒸し、鍋物などの料理がありますが、今日は味噌とマヨネーズで味付けした焼き物にしました。

今日の給食(4月21日)

食パン チョコクリーム 牛乳 スペイン風オムレツ ハムのマリネ スパゲティナポリタン

《ひとことメモ・・・マリネ》

日本でいうマリネとは、フランス料理ではマリナードといいます。調味した漬け汁に食品を漬け込んだり、浸したりする調理方法や、このようにして作った料理のこともいいます。「いかのマリネ」や「あじのマリネ」などが一般的です。

マリネすることで、材料に味や香りをしみ込ませたり、日持ちをよくしたりするほか、生臭みを取ったり、肉を柔らかくしたりするのにも利用されています。

今日は、ソフトサラミを酸味のあるドレッシングでマリネしたサラダです。

自由授業参観、PTA総会、学年PTA

今日の午前中は自由授業参観でした。多くの保護者の方々に参観していただきました。

午後はPTA総会と学年PTAを開催しました。保護者の皆様にはお忙しい中御参加いただき、ありがとうございました。

今日の給食(4月20日)

麦ごはん 牛乳 焼きしゅうまい もやしのナムル マーボー豆腐

《ひとことメモ・・・はつがやさい》

毎月20日を語呂合わせから「発芽野菜の日」としています。

発芽野菜とは、主に穀類、豆類、野菜の種子を発芽させた新芽で、発芽した芽と茎を食用としています。新芽野菜とも呼ばれます。成熟した野菜よりも栄養価が高く、20年ほど前から注目されています。

発芽野菜にはカイワレ大根、豆苗、アルファルファなどがあります。もやしは、豆類の発芽野菜で5000年前の古代中国で栽培されていたと言われています。

今日は、緑豆もやしを使ったナムルにしました。

今日の給食(4月19日)

セルフホットドッグ(コッペパン・ウインナー・ケチャップ&マスタード) 牛乳

豆のクリームスープ フルーツゼリー和え

《ひとことメモ‥まめ》

ひと粒ひと粒は小さい豆ですが、生活習慣病の予防や、健康な体づくりに必要な栄養素が含まれています。3大栄養素のタンパク質、脂質、炭水化物のほか、生体機能の維持・調整に必要なミネラル類、糖質や脂質の代謝を助けるビタミンB群、さらに、腸の調子を整える食物繊維も豊富に含まれています。

日本では、甘く味付けして煮豆にすることが多いですが、海外では煮込み料理やスープ、サラダなどで食べられています。

今日は、大豆と白いんげん豆を使ったクリームスープにしました。

生徒集会(新任の先生へのインタビュー)

生徒集会を行いました。今日は新任の先生へのインタビューです。

新任の先生方は、生徒会役員からの質問にユーモアを交えて回答し、生徒はより身近に感じるようになったと思います。

今日の給食(4月18日)

セルフ天丼(ごはん・いか天ぷら・天丼のたれ) 牛乳 かんぴょうサラダ じゃがいもの味噌汁

《ひとことメモ》いか

いかは食用になる種類が多く、全世界で約450種、そのうち日本近海に生息しているのは約140種です。日本では全漁獲量の6割を消費し、世界一位の消費量になっています。

軟骨やクチバシを除いて食べることができ、焼き物、揚げ物、煮物、炒め物、刺身や塩辛など、いろいろに調理して食べられていて、他の国に比べてバラエティに富んでいます。漁獲量の多い地域では、いかそうめんやいかめし、いか焼きなど特産品になっています。

今日は、いかの天ぷらです。たれをかけて天丼にして食べてください。

今日の給食(4月15日)

~入学・進級お祝い献立~

赤飯 ごま塩 牛乳 厚焼き卵 春雨サラダ 豚汁

《ひとことメモ・・・せきはん》

古くから日本では、おめでたい日やお祝いの席などの特別な日を「ハレの日」、普段通りの日常を「ケの日」と呼んできました。今でも、晴れ着、晴れ姿、晴れ舞台など、「ハレ」の字が入った おめでたいことを表す言葉が数多く使われています。

ハレの日に欠かせない伝統的な行事食に赤飯があります。赤飯がお祝いの席で食べられるようになったのは、古来より、赤には魔よけの効果があり、邪気や災いなどを払うと信じられていたためといわれています。

今日は、入学、進級のお祝い献立にしました。

今日の給食(4月14日)

食パン みかんジャム 牛乳 チキンチーズ焼き ブロッコリーとツナの和え物 焼きそば

《ひとことメモ・・・やきそば》

焼きそばは、麺を豚肉などの肉類と、キャベツ、にんじん などの野菜といっしょに炒め調味して作る料理です。ご当地グルメとして、独自の調理法や材料を使用した焼きそばをPRしている地域が全国各地にあります。

栃木県は、太麺を使った宇都宮焼きそばや、佐野や足利の じゃがいも入り焼きそば、見た目はラーメン、味は焼きそばという塩原温泉のスープ入り焼きそばなどが知られています。

那珂川町の給食の焼きそばは、やや太めの麺を使い、具材にはナルトが入っているのが特徴です。

部活動紹介

放課後、1年生に向けて部活動紹介を行いました。

身体計測

4校時に身体計測を行いました。

「身長が伸びていて嬉しかった」という生徒の声がたくさん聞こえてきました。

今日の給食(4月13日)

麦ごはん 牛乳 ポークカレー グリーンサラダ お祝いクレープ(いちご)

《ひとことメモ・・・カレー》

カレーとは、複数のスパイスを使って野菜や肉などの食材を味付けした料理をいいます。インドとその周辺の国で作られていた料理をもとに発展しました。

本場インドでは、カレーは家庭の味と言われていて、使う材料によって、好みのスパイスをブレンドし、オリジナルカレーを作るそうです。

カレーのスパイスには、食欲を増進させ、胃腸の働きを高め、疲労を回復する効果や、脳内を活性化し勉強や運動の能率をあげる効果などがあります。

今日は、給食では定番のポークカレーです。

離任式

6校時に離任式を行いました。

3月に小川中学校を去られてから2週間ほどしかたっていないのに懐かしさを感じました。

生徒も共に過ごす最後のときを名残惜しそうに過ごしました。

1年生交通安全教室

1年生は、自転車の安全な乗り方を身につけるために交通安全教室を行いました。

模擬道路を実際に走って、町の交通安全指導員の方や那珂川警察署の方々から直接指導を受けました。

生徒の皆さんには交通事故に十分気をつけて自転車に乗ってほしいと思います。

今日の給食(4月12日)

はちみつパン 牛乳 トマトオムレツ ポテトサラダ ミートボールスープ

《ひとことメモ・・・パン》

パンとは、小麦粉やライ麦粉といった穀物粉に水や酵母、塩などを加えて作った生地を、発酵によりふくらませた後に、焼いて作る食品です。世界の広い地域で主食として食べられています。

日本では1842年4月12日に初めてパンが焼かれ、食糧としてのパン作られたことを記念して、この日を「パンの記念日」とし、毎月12日を「パンの日」としました。

パンは、サンドイッチやハンバーガーのように野菜や肉などを挟んで食べることも多く、今日のパンに、オムレツやポテトサラダを挟んでもおいしく食べられます。

入学式

入学式が行われました。

今年度は25名の新入生が小川中学校に仲間入りしました。

制服姿が初々しく、「新しき希望に満ちて」いました。

今日の給食(4月11日)

ごはん 牛乳 さば味噌煮 わかめサラダ 肉じゃが

《ひとことメモ・・・さば》

さばは、古くから日本人になじみの深い食用魚で、一年中日本近海で漁獲されています。

マグロやアジなどと並んで世界的にも消費量が多く、焼き魚、煮魚、寿司、〆さばなどにして食べられています。また、缶詰にしたり、かつお節と同様さば節にしたりします。

DHAや EPAなどの脂肪酸が多く含まれていて、これらの脂肪酸は、血液の流れを良くしたり、脳の働きを活性化させたりする効果があります。

今日は、和食の定番料理、さばの味噌煮にしました。

今日の給食(4月8日)

セルフそぼろ丼(ごはん・肉そぼろ) 牛乳 ほうれん草とツナの磯和え 根菜ごま汁 さくらのジュレ

《ひとことメモ》

新年度の給食がスタートしました。毎日の食事が、みなさんの健康な心と体をつくります。苦手な食べ物でも、一口は食べるように心がけてください。

今年度最初の給食は、そぼろ丼です。

そぼろとは、肉類や魚介類をゆでたり炒めたりして火を通し、細かくほぐしたものをいいます。今日のそぼろには、豚肉と鶏肉を使用しています。甘辛のだれで味付けし、しっかりと煎り付けて作りました。ごはんにのせて食べてください。

新学期がスタートしました

今日から新学期がスタートしました。

校歌の1番にあるように「新しき希望に満ちて」新2・3年生は登校してきました。

今日からの1年間が大きな飛躍の1年になるように生徒と職員でともに励んでいきたいと思います。保護者の皆様、地域の皆様、本年度もよろしくお願いいたします。

新任式の様子

始業式の様子

生徒会のスローガン発表

令和3年度が終わりました

今日で令和3年度が終わりました。生徒・保護者、地域の皆様には大変お世話になりました。

明日から新しい年度が始まります。新年度もよろしくお願いいたします。

修了式

令和3年度の修了式が行われ、各学年の代表が校長先生から修了証と進級賞を手渡されました。

1年間で心も体も大きく立派に成長した生徒の姿には頼もしさを感じました。4月からは一つ学年が上がり、新しい小川中学校の歴史をつくってくれることと期待しています。

表彰式

1・2年生の表彰式を行いました。

1・2年生も運動面や文化面でたくさん活躍しました。

今日の給食(3月23日)

麦ごはん 牛乳 ポークカレー ほうれん草オムレツ フルーツゼリー和え

《ひとことメモ・・・ごちそうさま》

食後のあいさつに「ごちそうさま」があります。「馳走」とは、本来「走り回る」という意味の言葉です。昔は、大切なお客様を迎えるために、馬を走らせて方々へ出向き、品物を調達していました。流通が整っている今とは違い、おもてなしをするための品々を集めるのに苦労する時代でした。

「ごちそうさま」は、走り回っていただいたことへの感謝の気持ちを表す言葉として江戸時代後期から使われるようになりました。

今日は今年度 最後の給食です。食事の後には、感謝の気持ちを込めて「ごちそうさま」のあいさつをしましょう。

今日の給食(3月22日)

セルフメンチカツパン(丸パン・キャベツメンチ・中濃ソース) 牛乳 ごぼうサラダ ちゃんぽん風うどん

《ひとことメモ・・・うどん》

日本は世界でも有数の麺大国です。うどん、そば、パスタ、ラーメンなど、世界中の麺の食文化がそろっています。

うどんは、室町時代に現在のようなうどんの形になり、江戸時代にかけて庶民に食べられるようになりました。うどんの汁は、味噌で味付けした味噌煮込みうどんが中心でしたが、しょうゆが出回るようになると、だしとしょうゆで味付けした汁で食べられるようになり、天ぷらや玉子とじ、鴨南蛮などの具をのせたうどんも作られるようになりました。

今日は、いろいろな具材を入れたちゃんぽん風のうどんにしました。

今日の給食(3月18日)

セルフ三色丼(ごはん 肉・卵・枝豆そぼろ) 牛乳 小松菜とじゃこの和え物 じゃがいもの味噌汁

《ひとことメモ》

今年度は、毎月の食育の日に「まごわやさしい給食」を実施してきました。

おかずに、ま…豆類、ご…ごまなどの種実類、わ…わかめなどの海そう類、や…野菜、さ…魚、し…しいたけなどのきのこ類、い…いも類を使った給食でした。これらの食材を毎日少しずつ食べることで、体に必要な栄養素をまんべんなくとることができます。

もうすぐ春休みになります。新年度の準備で忙しくなりますが、規則正しい生活と、バランスの良い食事で、身体の基礎をしっかりとつくりましょう。

立志式

5校時、2年生は立志式を行いました。

感染症対策を講じながら2年生のみで実施しました。式に臨む態度が素晴らしく、代表の作文発表や一人一文字宣言も堂々として、最高学年としての風格を感じさせました。

今日の給食(3月17日)

はちみつパン 牛乳 ささみカツ ポテトサラダ 野菜のポトフ 県産生乳ヨーグルト

《ひとことメモ・・・ささみ》

ささみは、鶏の胸の骨にそった部分にあります。鶏肉の中で最もたんぱく質が多い部分です。笹の葉の形に似ていることから「ささみ」と呼ばれています。

やわらかく淡白な味わいのささみは、いろいろな料理に使われています。高たんぱく、低脂肪で、スポーツをしている人の食事にも活用されることの多い食品です。

今日は、ささみカツです。衣にポテトフレークとお米のパン粉が使われていて、油で揚げると香ばしく、ほどよい食感になります。ささみは、中までしっかり調味されているので、ソースをつけなくてもおいしく食べられます。

学力向上に向けて⑭(フロンティアタイム)

今日は帰りの会の前にフロンティアタイム(作文)を行いました。

今日のテーマは「来年度に向けて」。字数や段落の条件に従って、来年度に向けての思いを書いていました。

今日の給食(3月16日)

麦ごはん 牛乳 さば吹き寄せ煮 五目きんぴら ゆばの味噌汁

《ひとことメモ・・・ゆば》

ゆばは、大豆の加工食品のひとつです。豆乳を加熱した時に、液面に形成される膜を竹串などで引き上げたもので、植物性たんぱく質が豊富な食品です。

関西の湯葉は、生や自然乾燥のものが多く、日光の湯波は、生や油で揚げたものがほとんどです。煮物や吸い物に入れたり、生ゆばは刺身にしたりして食べます。精進料理に欠かせない伝統食材です。

今日は、栃木県産の大豆を使った ゆばの味噌汁です。給食で使用している ゆばは、那珂川町のミツトヨフーズで作られています。

自転車点検

昼休みに自転車点検を行いました。

生徒と職員で一緒に点検します。

今日の給食(3月15日)

食パン メープル&マーガリン 牛乳 ミートボールのブラウンシチュー イタリアンサラダ いよかんゼリー

《ひとことメモ・・・いよかん》

いよかんは、明治時代に山口県の萩市で発見された日本原産のくだものと言われています。発見された当時は地名の「穴門」にちなんで「穴門みかん」と呼ばれていたそうです。現在はおもに愛媛県で生産されており、愛媛県が伊予の国と呼ばれていることから「伊代柑」という名前が付けられました。

いよかんの収穫は、11月下旬から2月頃までです。愛媛県では1月に収穫したいよかんを3月まで貯蔵熟成させ弥生紅というブランドで出荷しています。

今日は、いよかん果汁をたっぷり使用して作られた いよかんゼリーを付けました。

今日の給食(3月14日)

セルフ天丼(ごはん・いか天ぷら・天丼のたれ) 牛乳 キャベツとツナの和え物 すいとん汁

《ひとことメモ・・・すいとん》

すいとんとは、小麦粉の生地をひと口大に丸めたり、スプーンですくったりして、だし汁に入れ煮込んだ料理です。戦時中や戦後は、食糧難で米が不足していたため、米の代わりに食べられていました。

一般的に「すいとん」と呼ばれていますが、具材や味付け、作り方は地域ごとに異なり、それぞれに特色があります。ひっつみ、みみ、ちぎり、はっと など、さまざまな名前が付けられ、各地の郷土料理として多くの人に親しまれています。

今日は、しょうゆ味のすいとん汁にしました。